【第一電動網】(專欄作者 朱玉龍)這篇文章是個合稿,把我最近在思考的一些內容做個系統性的梳理。這里首先需要界定一個很清晰的現實,充電產業是為了電動化交通這個趨勢和方向走的。我們這里探討幾個事情:

1) 國務院和發改委的規劃是否有實現的可能?

2) 這樣的投入是否有經濟效益?有充電樁這只“雞”之后,能下來私家車用戶買電動汽車這個“蛋”嗎?

3) 充電樁的同質化可以通過哪些辦法或者功能融合來擺脫僅僅給電動汽車充電這樣一個單一的模式?

4) 以歐洲開放項目V-Charge為例,未來的全自動停車的實現,所能帶來的停車分離會對現有的基礎設施投入造成多大的沖擊?

第一部分 充電樁規劃

2014和2015,中國的電動汽車產業產銷蓬勃發展,中國電動汽車產銷世界第一(不含低速電動汽車的條件下),比亞迪一下成為全球第一。這個事情本身的背景是,原來的計劃是第一批+第二批新能源汽車推廣應用城市的總任務在2016年年初截至的事實基本有正向相關性。

注:這里后面的系列文章會搜集數據來分析,2015年中國政策的強制性購買和市場性購買的分割估算。還有真實的中國的市場需求和美國、歐盟甚至是日本市場的對比。

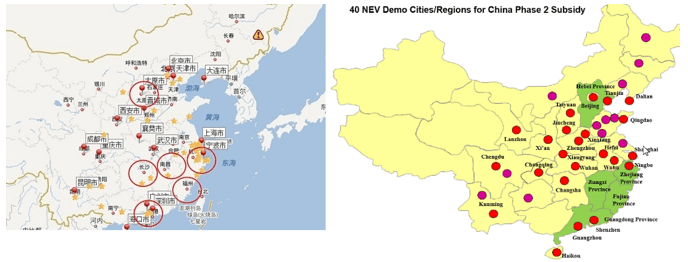

圖1.1 第一批和第二批新能源推廣應用城市

1.1 充電樁規劃內容

按照國務院和發改委對電動汽車和充電樁產業的規劃,這個事即將一往無前,整個規劃如下:

1) 新建充換電站

? 3850 座公交車

? 2500 座出租車

? 2450 座環衛與物流等專用車

2) 在居民區用戶專用充電樁

? >280 萬個

3) 在公共機構、企事業單位、寫字樓、工業園區等單位內部停車場

? >150 萬個用戶專用充電樁

4) 在交通樞紐、大型文體設施、城市綠地、大型建筑 物配建停車場、路邊停車位等城市公共停車場所

? >2400 座城市公共充電站

? >50 萬個分散式公共充電樁

5) 在城際高速公路服務區

2015 年之前初步形成“四縱 兩橫三環城際快充網絡

? 500 座城市快充站

2020 年之前形成“四縱四橫”

? 1000 座城市快充站

我們能確定的幾個事情是,我們一定能達到這個目標。

1) 第一部分的公交、出租和專用車輛,充電設施一定能達成,這是能搞定的范疇

2) 第二部分看購買量,現在上海北京需要裝好了才能拿車牌,所以這事情看車的實際情況,這些樁掏錢的是車廠,算到車價里面去了。新小區統一安裝的事情,需要看后面房地產行業的情況了。

3) 這部分在國有企業、工業園里面好辦,地方主管單位和企業買單給員工交福利,也有運營商免費安裝根據差價來收回投資的

4) 4和5 也都是國家和電網在主導,這個事情基本也是可以的

1.2 對比日本的實際規劃情況

我們來看看日本的情況,或許能給我一些啟發,大的戰略日本和中國發展電動汽車有點類似,都沒有油,只是日本比中國還缺電。它是不遺余力在推進充電樁,效果也是四平八穩。最重要的為什么選日本的情況,由于日本的地域比較小,我們能得到的一個很有趣的內容,在一定區域里面的充電樁密度會不會對電動汽車的市場化購買行為形成直接的作用,這個作用有多強。

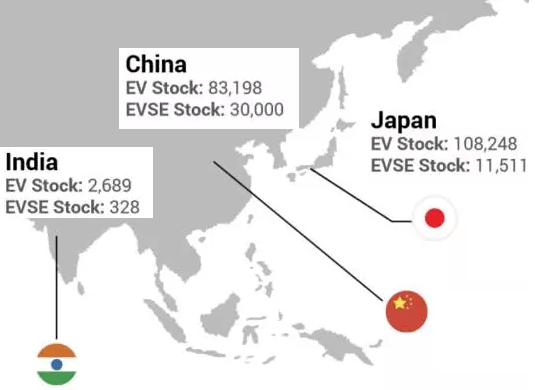

需要說明的是2014年,日本的電動汽車存量是10.8萬,私人除外的充電樁設施是1.1萬,啥意思呢,其實日本的私人充電樁(Mode2 和Mode3)在家里自己用的,其實并不是計入在這個范圍內的。

圖1.2 截至2014年亞洲主要市場,電動汽車與充電設施的存量對比

從整個城市來看,我們可以分兩類,

1)目的地充電:購物場所、名勝觀光區、游樂、醫院、公園、美術館、高爾夫球場、旅館、酒店、飯館

2)應急充電:加油站、高速公路、高架道路、鐵路、空港

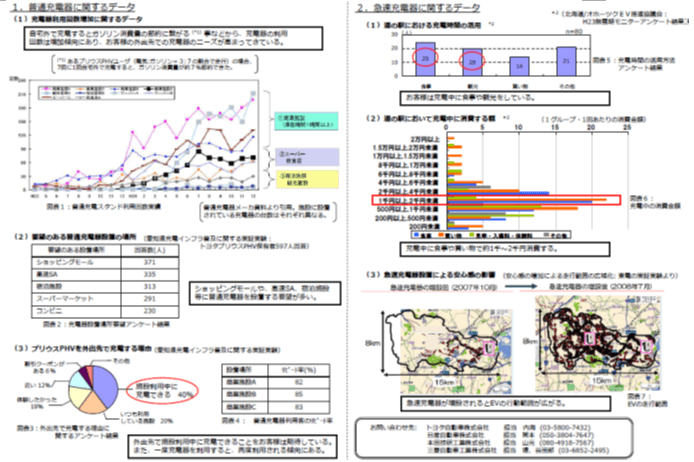

圖 2.1 充電設施布置

從性質上分,未來的情況如圖2.1所示一樣,所有的運營實體都在嘗試,車主在哪里,車主會在哪些地方大量使用充電,如果這個利用率提不上去,也就完全沒有安裝充電樁的商業可能性。

應急的充電站,其實是一個雙刃劍。要車主等在邊上不能久離的。有個很有趣的概念是,車主在快速充電的時候干嘛,說到底,應急充電也要給車主一個目的性他才會常去,否則這些應急的利用率就可想而知。

充電設施的投資,目前在國內已經從比誰做得早開始比誰更有錢了,從日本來看,由于電力的問題,其實與國內的問題比較類似。國內的東部大城市,其實都是輸入性的電源供給,都缺電的。 這么多樁下去(如果都保證一定的使用率的情況下),如果沒有大量的數據采集來支撐,原有的電網功率需求就會完全改變了,至少需要加一個分表。

本段小結:

核心的一個計算量是,多少年能收回投資。設施適度提前和車輛的大規模鋪開,是一個促進的關系。按照一個2020年500W新能源車輛設計的幾百萬樁,確實有些規劃出來的味道。

短期內,充電樁企業,特別是真做樁的企業是要營業額上升了。這些投入和投資到底是否有效,我真是存在疑點,這本身就是給電網增加了用電的去處,也是增加了局部的負荷。

第二部分 充電樁的多功能化

這里的問題,其實也是后面充電樁企業運營的特點,是不是僅僅是實現給電動汽車供電,通過這個價格來實現盈利。這里有個核心的因素,充電樁本身的依托在停車位上的,停車所需要的經濟和成本又應該如何考慮?一句話,土地在這里起到的作用,其實比單個的充電樁+電力供給,在中國都要貴很多。我們可以做些什么事呢?原有的充電樁的功能主要有:

1)充電管控(漏電,樁車對答)

2)電網端防護(防雷、過壓、過流)

3)信息報告(可選)

這是一個典型的充電樁所具備的功能,它的使命就是把電安全的給電動汽車,里面需要解決的互聯網的問題,是讓用戶找到這個樁,用掃碼或者其他手段來支付,然后還是充電。這個事情我和輕侯兄討論過好幾輪,大概可以有以下這些:

圖2.1 充電樁功能的頭腦風暴

我們現在按照一個智能單元來考慮,充電樁能干嘛?

1)充電樁增強通信功能

1.1 V2X的X終端,通過攝像頭和DSRC來輔助自動泊車系統,超聲傳感器來輔助未來的自動泊車系統,這塊就是我后面將要展開的,無線充電和V2I的結合,V2I輻射其他非新能源汽車的情況。

1.2 WIFI運營點&廣告:結合終端廣告、WIFI流量模式,即可以在商業區熱點推送廣告,固定的是使用率是車主,不固定的是車附件的一些。這里其實對熱點地區的環境有要求。這里是一種復用WIFI的模式。

2)車輛安防:配合360度的監控,提供給個人車主服務,其實通過小區部分的接入,可以做小區安防,特別是實現個人車主的車輛狀態追溯,不會出現盲區。這里本質上可以和行車記錄儀(啟動)+充電樁監視(停置)的模式進行,一個從外邊開,一個從內里看。事實上對電動汽車而言,12VDCDC可以給鉛酸電池補電,完全可以實現在充電階段喚醒車內監控車內情況。

3)車輛維護:未來車輛隨著4S體系的垮臺,可以布局基于充電點的維護模式。可以為各種各樣的車輛提供OBD讀取服務,這里考慮的還是更多是一種開放式的OBD診斷模式,不是插入車輛的模式,而是有需求去診斷答疑模式,規避一些車輛的風險。

4)電動自行車:自行車安防、充電,這塊市場之大,好像沒人看得到,其實可以增加24V、36V、48V的小功率多模塊的充電,把車開回家上電梯的事情,每度點多個一毛錢收得回來的,盤子大啊。一個充電模塊才100~150塊。

5)環境終端:加入相關MEMS傳感器,空氣質量、溫度、濕度等一系列的專有參數采集。這里倒是可以和氣象APP合作,做針對性的考慮。

6)其他瑣碎功能:在車庫里面集成照明,通過識別車庫進行車輛尋車等服務。

充電樁架構分解,其實重點還是在未來充電樁也是一個硬件開發之后的軟件高速迭代的智能化產品,區別是通過它可以滲透入原有已經進入的區域。

1)結構部分:增加專用的天線。

2)硬件部分:加入強大的計算單元,把手機的處理器放里面。

3)軟件部分:移植入一個完整的OS,完成軟件和硬件的分離。

所以我個人的看法,原有智能硬件的團隊,通過合作的模式,輕資產運營和現在的充電企業合作開發商機,是最有可能實現的目標。當然,原有充電樁企業通過自己的充電樁平臺化,或者說應用平臺化,也是一個可能的方向。

本段小結:

未來的智能充電樁玩法想象空間無限,核心也是智能硬件的一種,各個廠家通過盈利模式的分解和處理,可以獲得不同的生存模式。在這個情況下,做加法比做減法劃算。核心的問題,你做出來產品,你如何和有停車位的(地主)和有電的(電網)進行交涉,商業模式看似很多,其實也有很多的困難。

第三部分 未來的充電模式

充電其實是可以分傳導式和非傳導式(無線),除了特斯拉異想天開的充電蛇以外,所有的自動充電都是建立在無線充電上的。傳導式就是插拔,就是至少需要插拔兩次,將車輛的充電線束歸位,清洗等動作。你要是在戶外或者公共的條件做這個事情,最終這個線會比較臟,這個事情就變得讓人不耐煩。其實著眼于未來來看,消費者期望的是享受不用加油不用插拔的車輛,這種就是一種相對體驗較為舒適的方案了。

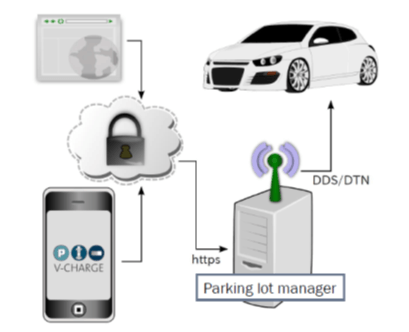

這個方向,我們舉個例子來說歐洲的V-Charge,這個項目是由大眾來牽頭發起的。這個項目的重點:

1)停車位的自動搜索:車輛自動地尋找空車位,而且尋找具備充電設施的空車位。

2)電動車的無線充電:對電池進行無線充電。

3)充電完成之后的停車位分離:充電完成后,系統自動將充電槽釋放給其它電動車輛,而尋找普通停車位。

4)乘客召喚使用車輛:乘客可以通過手機來對車輛進行通信,來提前預約車輛到指定的取車點,進一步提高了效率。

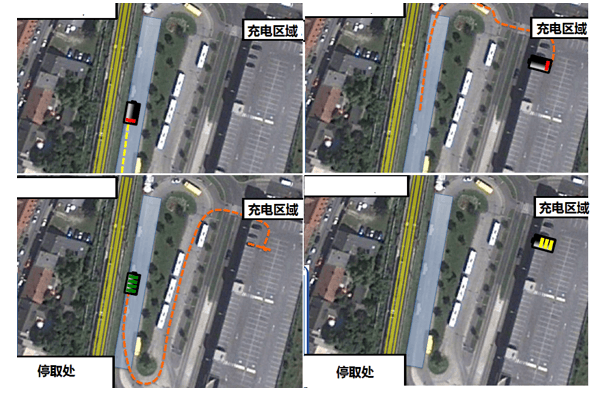

我們生動形象一些,我們可以想象一下將機場的大量出租車完全配置成這個樣子之后的整個下車上出租車的效率和乘客滿意度。如下圖所示,將待行區域、充電區域,取車和停車區域分離,而不需要在某些地方大量停置車輛。

圖3.1 整個操作過程

優點是

1) 提高停車的的最大利用率,這個圖滿滿當當的,可以最大程度的節約車位的利用率。

2) 只需要給在充電的車輛進行充電,大大縮小充電樁的空域配置,提高充電設施的利用率。

3) 消費者的體驗和接受度很高。

a. 不需要插拔。

b. 不需要進停車場。

c. 不需要倒車。

d. 可以節約時間。

圖3.2 車聯系統應用圖

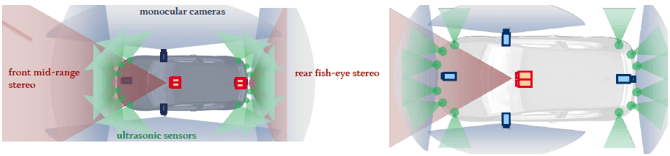

系統內部的東西,主要是各種攝像頭,其實做低速攝像頭足夠了:

1) 12 個超聲傳感器

負責短距離探測

2) 1個雙目的立體攝像頭=》2個雙目攝像頭。

3) 4個魚眼攝像頭,做360度環視。

圖3.3 早期樣品和后續改進情況

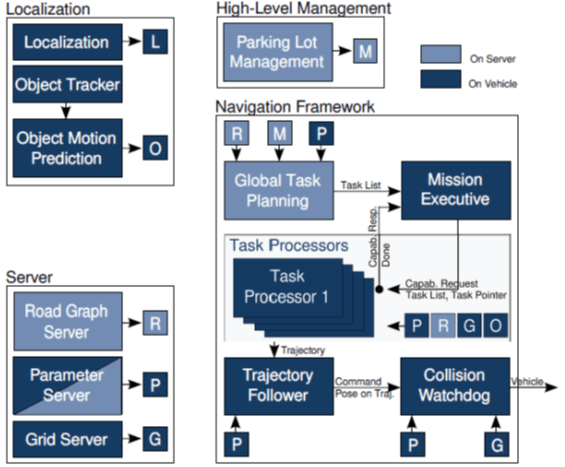

基本上系統架構是簡單版本的局部路徑決策,這里其實需要無線充電樁以更多的支持,車內的軟件系統和地圖系統會做的更容易和更好一些。

圖3.4 系統內部架構概覽

總結:

新能源汽車其實也是處在發展之中的,單純的電動汽車的技術優勢和對消費者的吸引力是很低的。那么好了,如果規劃未來的技術和近期的投入就是一個大問題了。

作者:朱玉龍

本文地址:http://m.155ck.com/news/shichang/41307

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(m.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。