比亞迪五年磨一劍的B級新能源轎車漢最近開啟預售,這款車型可謂寄托了比亞迪開啟3.0時代的厚望,前期的宣傳炒作也煞費苦心。如今價格來了,看起來還算樂觀。

在前期微博炒作中,趙長江高調帶出華為的合作并暗示有驚喜。于是大家開始猜測是不是使用了華為的Hi car,甚至有人提到希望是使用了鴻蒙系統。這些顯然低估了比亞迪在智能網聯方面的野心。作為能源和電子領域的巨頭,比亞迪顯然不可能將車上的控制權拱手相讓。

可以說,Di Link有多開放,比亞迪的生態野心就有多大。只是這個開放,是以比亞迪前幾十年的封閉個性為基礎不斷演化而來。

技術男的思維邏輯

民企的文化就是老板的文化,老板的出身以及風格對企業的影響巨大。王傳福是電池工程師出身,在收購秦川汽車進入行業之前是做電池研究的,后來成立公司自己做電池,又涉及手機相關零部件代工。偏底層科研與乙方的經歷這也導致了“船夫哥”從技術細節入手的思維習慣,從而也決定了比亞迪公司整體的戰略、品牌、產品也偏技術。

在“船夫哥”的影響下,比亞迪也就形成了技術男的思維,工程師對于技術細節的把控能力相當強悍,但對于技術以外的事情,似乎不是太關心。

王傳福認為“技術創新才是根本”,底層邏輯是技術的拿來主義無法產生真正的競爭力,所以比亞迪走的路線一直是不斷推出新的技術,通過掌握新技術來推動產品的進步。在這個思維邏輯的主導下,比亞迪掌握了很多核心技術,也形成了一些比亞迪特有的現象。

比如這次漢的發布之前,比亞迪發布了刀片電池,推出Di LINK3.0全新界面。接著宣布漢是首款搭載刀片電池以及搭載DI link 3.0的車型。一方面表明車型之重要,一方面,自身擁有的核心技術之豐富不言而喻。好比本田“買車送發動機”的段子,對于比亞迪的車型來說,核心技術一直是強大的賣點,呼應王傳福那句“技術要為戰略服務 ”。

技術決定論下的封閉生態

基于技術決定論,基于掌握核心技術的出發點,比亞迪的整車產品形成了“內供”體系,這是其他車企所沒有的,也是其他車企所羨慕的,但這事,長遠來看,也是一把雙刃劍。

做電池等核心零部件出身,甚至都能做IGBT,那么車身上的電器件及模具件當然都可以做,所以比亞迪整車許多零部件是自己開發的,除了博世、大陸等行業巨頭所壟斷的行業。

在業內流傳著一個段子,零部件企業跟比亞迪合作一定要十分小心,不然會死的很慘。因為比亞迪有20多個不同的事業部,涉及到模具、電子、軟件等,真的是啥能做出來,被復制的風險極大,所以供應商與比亞迪合作技術細節不會給比亞迪透露太多,合作程度也不會太深。

甚至與OEM戰略合作也不是很順暢,2010年比亞迪就與戴姆勒進行合作,推出電動汽車高端品牌“騰勢”,一個是掌握三電的核心技術,一個是國際一流品牌與整車研發能力,落戶在深圳這個政策支持力度非常大的地方,又趕上了國內新能源汽車的浪潮。但是結局大家都知道,不是很順暢。

因此,比亞迪形成了特有的封閉生態,一方面,自己把核心技術當做“殺手锏”不對外輸出,但也因為這種封閉而導致技術進化不夠符合生態需求,比如在磷酸鐵鋰上面的固執與堅守不是沒讓比亞迪吃過虧。另一方面,這種封閉、隔閡也導致整車業務上吸收整個汽車行業科技進步的能力變弱,零部件供應商與比亞迪合作深度不夠,整車的技術進步對自身生態又形成了一進步的依賴。

這個與特斯拉的生態有點類似,特斯拉很多零部件是自己開發的,自己掌握了很多核心技術,甚至生產線也是自己進行設計的,但根本來說封閉的原因是不同的。特斯拉之所以自己做是市場上沒有能夠滿足自己需求的產品,不得不自己開發,而比亞迪是覺得“這事也不難”自己可以做。

比亞迪自己也意識到掌握核心技術不代表封閉,于是在2017年的時候開始打破封閉,零部件開始對外供應,但這個過程不會太簡單,“比亞迪”痕跡很重,其他的OEM如何能痛快買單?不過電池供貨已經拿到東風、長安等客戶,而據比亞迪高層在社交媒體透露,刀片電池也已經敲定與某國際品牌的合作。這步從封閉到開放的棋,眼看已經打開局面。

智能汽車的生態布局

如果說傳統汽車,甚至電動汽車可以按照封閉生態來玩的話,到智能汽車這里,封閉則意味著“脫軌”。很明顯比亞迪這個技術男也意識到了這個問題,智能汽車是一個生態,如何與生態進行良好互動是智能汽車成功與否的關鍵,是產生想象空間的關鍵點。

但是技術男想問題不會是從生態角度出發來進行策劃,仍然堅持從技術決定論出發,大家都與BATH建立生態合作,我也建立,不過路徑不一樣,我從技術角度建立。

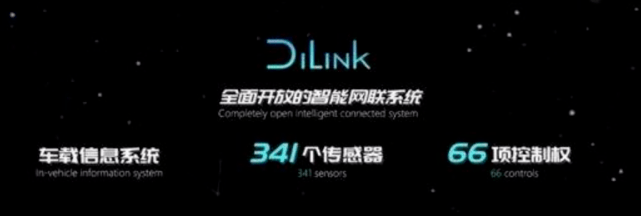

現在手機生態已經足夠豐富,消費互聯網也足夠成熟,我把我的車機鏈接到這個生態中,然后根據車內的場景做一些改動這不就把汽車接入到手機生態中了嘛。于是“Dilink”按照這個邏輯誕生了,通過手機的技術架構完成了車機的設計,比亞迪的”Dilink”可以接入手機的APP。

基于這個技術基礎,比亞迪發布了“比亞迪發布D++開放生態“,開放了車身341個傳感器和66項控制權,通俗的講就是比亞迪給開發者提供底層的API,大家在我的底層接口上做APP,可以運行到我的車機以及車輛上,形成了比亞迪自己的生態系統。也就是比亞迪提供了一個基礎車聯網的平臺,開發者只需要做很少的開發,就可以實現Dilink功能的“眾創”,從而讓Dilink有了成長的能力。

前面提到“Dilink”已經到了3.0,界面越來越美觀,交互越來越順暢,但功能與其他車企做的車聯網也越來越相似,眾創似乎沒有達到想要的效果。比亞迪有必要思考一下,開放以后,如何確立個性優勢?

會是下一個華為嗎?

自主汽車品牌一直被詬病最多的就是沒有核心技術,幾十年的市場換技術結果沒換出來啥,沒能出一個汽車圈里的華為。

但是如果說華為是國內技術企業的典范,那么自主車企中,最具備華為氣質的一定是比亞迪。

但需要強調的是,汽車不是交換機、路由器,不是手機,消費者對產品的要求,對品牌的要求,會遠遠高于華為所處的行業。而中國整體的科技基礎與特斯拉所處的環境也截然不同,“唯技術論”的風格在這片土壤上的成長氣候與美國硅谷的環境不可同日而語。不過,沒理由不相信,逐漸開放的技術男也會有春天。

來源:第一電動網

作者:車巴客

本文地址:http://m.155ck.com/kol/116632

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(m.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。