近半年內,大眾汽車被曝出一連串的負面消息:

「大眾 ID.3存在軟件問題」、「一萬多臺車暴曬于停車場」、「大眾軟件研發負責人 Christian Senger(下稱 Senger)將離職」等等。

直到 7 月 15 日,大眾汽車集團(下稱大眾)官方宣布了幾項決定:

由奧迪 CEO Markus?Duesmann負責大眾整個集團的軟件研發工作;

撤換 Car.Software 軟件部門負責人 Christian Senger,由前寶馬制造工程高級副總裁 Dirk Hilgenberg接替;

大眾計劃將軟件開發中心從集團總部的沃爾夫斯堡總部遷至奧迪總部所在地因戈爾施塔特。

7 月 17 日,大眾汽車集團(中國)CEO 馮思翰在接受媒體訪問時表示,ID.3 的軟件問題現在已經徹底解決,不會影響 ID. 車型的交付。

這些來自官方的聲音意味著,大眾的軟件風波已經暫時告一段落。

不過,一些問題還需要被解答:

為何大眾會遭遇這場軟件危機?

大眾重金重兵投入軟件研發,但出師不利背后的深層次原因是什么?

對于正在進行數字化轉型的其他車企,他們又該如何避免重蹈覆轍?

1.大眾的數字化轉型大幕

2018 年 4 月,迪斯(Dr. Herbert Diess)出任大眾汽車集團管理董事會主席一職。

當年,迪斯主管大眾集團的研發業務,時任奧迪 CEO 施泰德(Rupert Stadler)負責集團銷售業務,時任保時捷 CEO 奧博穆(Dr. Oliver Blume)負責集團生產業務。

此外,鑒于車載互聯領域的重要性,迪斯還將負責車輛 IT 業務,而集團 IT 業務由時任大眾集團 CFO Frank Witter 擔任。

上述的分工意味著,整個大眾集團的船舵,尤其是數字化轉型的大旗,被交到了迪斯手中。

2019 年 2 月,迪斯主導下的數字化變革從組織架構層面開始展開。

大眾宣布組建一個名為「Digital Car&Service」的軟件部門,并任命了曾帶領團隊成功研發 MEB 平臺的 Senger 作為新部門的負責人。

同年 3 月的集團年會上,迪斯提出,大眾將成為「一家軟件驅動的公司」。迪斯當時提出,「未來在汽車創新中,軟件將占到 90%」。

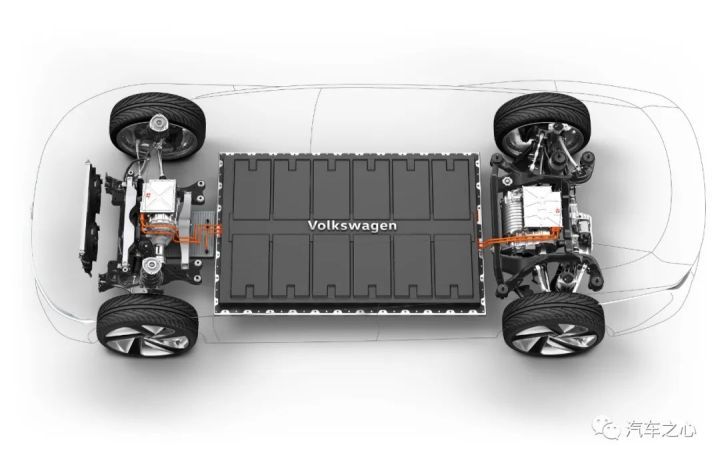

為了適應這一變化,迪斯準備將大眾現有車輛上來自多達 200 個不同供應商的 70 個電子控制單元(ECU)「減少為三臺中央車載電腦」。

這樣做的目的,是從整車電子電氣架構入手,為打造真正的智能汽車做好準備。

整個汽車行業正朝著智能化方向加速發展,隨著汽車上的軟件、傳感器硬件不斷增多,如何高效地打通軟硬件,已經成為擺在迪斯等眾多車企高管面前的課題。

幾個月后,大眾于去年 6 月宣布成立 Car.Software車載軟件開發部門,并計劃到 2025 年之前,為 Car.Software 投入 70 億歐元,集結 5000余名聚焦軟件開發、電氣和電子開發、自動駕駛、云架構等領域的專家。

Car.Software 部門負責人是 Senger。

當時的 Senger 已經身兼數職,分別是大眾汽車乘用車品牌管理董事會成員以及 Digital Car&Service 部門負責人。

在 Senger 的帶領下,Car.Software 將研發 VW.OS操作系統作為首個任務。

按照規劃,VW.OS 將最先應用在大眾純電動平臺 MEB 的首款量產車 ID.3 上,而 ID.3 計劃于 2020 年夏天交付。

2.ID.3 的軟件危機

Senger 拿到的任務都是光榮而充滿挑戰的:

無論要研發其他車企從未涉足過的操作系統 VW.OS,還是將該系統應用在 ID.3 上。

ID.3 是大眾首款基于 MEB 平臺的量產車,它肩負了大眾集團「對標特斯拉 Model 3」的沉重期待。

不幸的是,問題很快出現了。

去年 12 月,ID.3 首次被媒體曝出存在軟件問題。

上萬臺已經下線的 ID.3 因為軟件問題而被閑置在停車場。

當時,在大眾位于德國的沃爾夫斯堡總部一間名為 74 號大廳的會議室內,周一到周五定期會有近百名工程師、程序員、技術人員定期碰面,討論解決 ID.3 的軟件問題。

ID.3 出現了什么問題?大眾內部的專家曾向《經理人》雜志表示:

「大眾汽車正存在大量的 ID.3 軟件問題。數百名軟件測試員每天會發現 300 個軟件漏洞,超過 10000 名技術人員正試圖解決這些問題。

這些問題源于軟件的基本架構,由于架構研發過于倉促,許多系統部件不能相互兼容,從而導致系統退出。」

一位國內造車新勢力公司的軟件研發工程師向汽車之心分析,系統部件無法相互兼容,主要是因為各個部件的 ECU 不兼容。

如果從整車架構的研發入手,需要對汽車內部的 CAN 協議、ECU 交互協議和工作模式等進行提前定義。

如今 ID.3 出現了不兼容問題,很可能是由于大眾將過多的軟件開發工作外包給了第三方。

前奧迪研發主管 Peter Mertens 今年 6 月曾經站出指出大眾在軟件開發中的類似問題:

職業經理人制度下,大眾集團軟件開發存在較大弊端,包括過度追求利潤、外包程度過高等等。在智能網聯汽車研發中,大眾內部存在認為「造不如買」的問題。

外包究竟有多嚴重?

「即使到現在,也幾乎沒有一行軟件代碼是我們自己寫的(Even today, hardly a line of software code comes from us)。」

迪斯不久前直言,要達到在軟件領域前沿進行競爭的專業水平,大眾仍需要幾年時間。

那么,為什么大眾會選擇外包?

3.自研還是外包?這是一個問題

關于軟件自研是還是外包,Senger 曾在今年 6 月接受訪問時表述過他的看法:

「最簡單的途徑是,大眾專注于汽車生產,并利用集團的規模優勢,與軟件供應商,特別是正在研發自己汽車操作系統的科技公司(如蘋果和谷歌)談判有競爭力的供應協議。

但這是不可能的,原因有三:

一是大眾擁有制造業經驗,這一點與行業外的競爭對手形成了區別。

二是大眾希望保持對整個車輛架構的控制,軟件自研是「確保車企具備長期競爭力的唯一途徑」。

三是大眾可以生產大量汽車,這是一種優勢,因為軟件需要大量的用戶才能變得強大和高效。」

言下之意,就是大眾應當投入自研軟件。

但從結果來看,Senger 還是選擇了軟件外包的方式。

也就是說,盡管 Senger 負責推動軟件變革,但他最終還是延續以往了與供應商的合作方式,將大量的軟件研發工作交給了供應商。

為什么會這樣?

一位熟悉 ID.3 軟件研發流程,同時也親身參與過大眾「救火」行動的業內人士告訴汽車之心:

ID.3 當時最大的軟件問題是 OTA 開發沒做好,現在這個問題已經基本解決。但軟件問題背后,還進一步暴露了大眾軟件研發人才不足的問題。

「最初,大眾招聘的主要是純軟件研發背景的人才,這些人擁有整車廠和 Tier 1 的工作背景,但對系統架構、硬件等沒有的深刻理解。

開始工作后,他們在軟件層面采用的是傳統開發模式——以功能模塊來開發。

由于時間比較緊,再加上軟件人才的水平等限制,團隊在 ID.3 項目中大量采用了黑盒開發模式。

這種開發模式與傳統 Tier 1 的開發方式類似,每個小組編好程序,完成功能開發后,自己測試時是沒問題。但是一旦和系統里的其他模塊進行交互后,就會發生了一系列問題。」

自家團隊的軟件研發能力不足,與供應商合作成為了選項,但由于缺少對在系統層面將所有模塊貫穿與集成的軟件設計大師,最終導致 ID.3 在軟件開發進度上一波三折。

而且,大眾至今沒有招到這樣的人才。

4.「70 億歐元 5000 名工程師」之下,大眾數字化轉型的阻力

ID.3 被曝出軟件風波,Senger 被推上了風口浪尖。

有媒體報道 Senger 將從大眾離職,也有人說迪斯正極力挽留 Senger。

雖然從大眾 7 月 15 日的官方消息看,Senger 并未離職,而是將與大眾新招聘的前寶馬制造工程高級副總裁 Dirk Hilgenberg 一起帶領 Car.Software 實現變革。

但由新引入的職業經理人掌管 Car.Software,本身就意味著 Senger 已經為 ID.3 軟件問題付出了代價。

那么,ID.3 軟件危機果真是 Senger 的鍋嗎?

答案并不是非黑即白。

45 歲的 Christian Senger 畢業于機械工程專業,他曾在大陸集團負責汽車系統和技術,之后在寶馬公司負責新車概念和特殊車輛、能源管理和整車概念工程。

2016 年,Senger 加入大眾,負責帶領電動車產品線團隊,并在之后負責 MEB 的研發。

這位擁有機械知識背景和商業管理經驗的人才,最終和團隊一起成功研發了投資百億美元的 MEB 平臺。

對比 MEB 的成功和掌管 Car.Software 的受挫。

有業內人士評價,Senger 之所以能做成 MEB 平臺,是因為他從商業邏輯出發,抓住了問題的本質,而且沒有動其他人的奶酪。

但在進行數字化轉型時,作為迪斯的得力干將,Senger 所展開的一系列動作觸到了一些人的利益。

比如,按照 Senger 的設想,他希望在第一階段也就是 2020 年底,就要招募 5000 名有 IT 背景的工程師,以和硅谷的科技公司抗衡。然后到 2025 年,招募 10000 名員工。

但據一位知情人士透露,到今天為止,Senger 只招了不到 1200 人左右,而且還是從大眾各個品牌下面抽調的人。

為什么招不到人?

因為 Senger 不像特斯拉的掌舵人 Musk 一樣,對公司的人事管理有著絕對的話語權。

上述知情人士解釋,德國車企有非常強大的工會,大眾的人事任免必須經過工會審批,薪酬體制也由工會強力把控。工會會根據工程師的學歷、工作年限制定對應的薪酬水平。

按照這種既定的薪酬體系,Senger 很難用高于行業平均水平的薪酬,招募到全世界頂級的優秀軟件人才。

而迪斯要做的事是當機立斷,裁人、騰出崗位和資金來投入軟件開發。

但是,「在德國裁員 100 人就叫大事,更別說要進行數千乃至上萬人的人事變動,阻力一定會非常巨大。」

大眾奮斗多年積累的龐大體量,此時反倒成了它的累贅。

尤其是在為「排放門」支付的高達百億美金的賠償之后,大眾如果想要進行改革,除了大刀闊斧地砍掉大量部門別無他法。

5.重新審視汽車業

回顧 Car.Software 的軟件風波,70 億歐元的投入、5000 人的團隊投入,說明了大眾希望從資金和人才等方面對新部門給予充分支持。

但大力度的支持下,大眾自身的運行機制問題沒有解決。

管理層看清了方向,但全新的戰略執行不下來。

因為迪斯和 Senger 作為領導者,在看到問題實質后無法親自上場,更何況,他們也不是軟件專業的人才。

在軟件研發從業者看來,當迪斯對外說要寫多少億行代碼,用代碼行數來衡量這個事情,本來就說明他對軟件研發的理解還處于初級階段的。好的軟件,肯定不是看代碼行數。

在一位有著多年硬件研發經驗的資深汽車行業人士看來:

「汽車在未來一定會變成消費電子,只不過是安全性更高的消費電子。

在推進迭代周期非常快的消費電子研發時,需要的是復合型人才,研發人員必須深刻理解軟硬件,想要成為最頂級的軟件開發者,硬件水平一定很高,反之亦然。」

大眾乃至整個汽車行業,都是長于硬件制造,但軟件研發能力從來不是強項。整車廠的組織框架,決定了它習慣了制定標準,以發標的方式交給供應商去做,自身缺乏軟件設計和開發能力。

當然也有例外情況,那就是特斯拉。

這家公司軟件工程師對硬件非常了解,而開發硬件的人,也能進行熟練的編程。這也是多數車企想要學習特斯拉的地方。

總之,當大眾的高管想要調轉船頭時,工會、中高層執行者分別有心或無意形成了牽絆,導致大眾只有暫時從外部供應商尋求幫助,最終又回到了整車廠和供應商傳統的合作模式當中。

在傳統的游戲規則之下,整車廠擁有核心的發動機等技術,所以它可以定義 Tier 1、Tier 2 的利潤水平,整個游戲都是 OEM 來引領的。

但現在,游戲規則即將發生變化,整車廠和各級供應商將共同坐在一個圓桌,每個玩家都是某個技術領域的「特長生」。

要想在這幫特長生里面繼續擁有話語權,整車廠無疑需要補齊自身軟件研發的短板。

所以,對于車企的決策者而言,在接下來的數字化轉型中,該如何有效地處理好人才、薪酬、研發機制等問題,以避免遇到和大眾一樣的問題?

每一個身處數字化變革過程中的車企人士,也到了必須改變的時刻。

來源:第一電動網

作者:汽車之心

本文地址:http://m.155ck.com/kol/121698

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(m.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。