1885年,卡爾·本茨研制出了世界上第一臺汽油汽車,由此開啟了長達一百年的燃油汽車歷史,而隨著汽車行業的不斷壯大,保有量不斷增加,汽油作為汽車主要燃料的弊端也越來越顯著,一方面是大量廢氣排放將對環境產生污染,另一方面,不可再生資源也將越來越短缺。

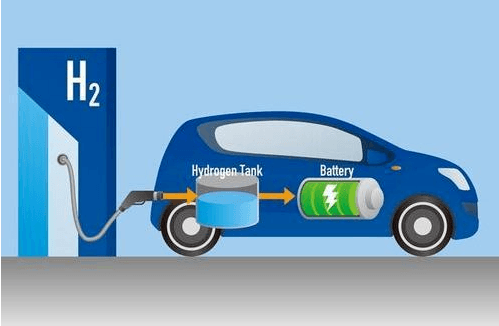

于是,汽車的電氣化時代來臨,開啟了汽車的二次能源革命。但是充電難、里程焦慮等卻是消費者心中無法解決的顧慮。為了更好的解決燃油和電氣化的難題,氫能源在汽車上的應用便逐漸出現在消費者面前。能源革命再次開啟。

合縱連橫, 方能走的更快

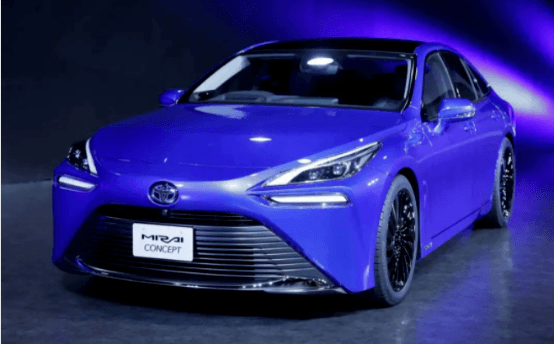

在汽車領域,豐田汽車算的上較早運用氫能源的車企。早在7年前,也就是2014年,豐田便推出了第一款氫能源汽車,起名“Mirai”,代表著未來的意思。但這款車在當時只是實驗性的生產,量產數量并不多,只有一萬臺,這可能有點“凡爾賽”了,因為好多新能源車企終其一生也沒有達到一萬臺的產量就結束了短暫的一生。

而在去年的時候, Mirai的第二代車型正式在日本上市,這個版本的Mirai比起第一代性能強了很多,能夠達到182匹的最大馬力和134千瓦的最大輸出功率,峰值扭矩也可以達到300牛米,在動力方面已經和現在的普通汽車差不多了。在續航里程方面,高配版本的車輛充一次氫能源最高可以行駛850km,而且充氫能源只要三分鐘就搞定了,和平時加油時間相差無幾。

然而氫能源的發展不在于量產多少車型,或者是對車型功率和續航的提升,更多的發展是體現在企業的整體布局上。當前,豐田算是全球氫能源研發能力一流的汽車公司,但一家獨大是難以支撐起氫能源的普及和一系列的基礎設施規模化,必須聯合更多有實力的企業,擴大規模。

于是在2020年6月5日,豐田汽車聯合中國第一汽車股份有限公司、東風汽車集團有限公司、北京汽車集團有限公司、廣州汽車集團股份有限公司、北京億華通科技股份有限公司等公司在北京簽署了合營合同,共同出資成立了“聯合燃料電池電池系統研發(北京)有限公司”,希望進一步普及氫能源汽車的發展,推動氫能源的發展。

而就在近日,豐田的氫能源發展有了更近一步的消息。豐田汽車公司宣布,其首座位于澳大利亞墨爾本以西阿爾托納的氫能源生產、儲存及補充設施已經投入使用,該設施每日氫能產量最高可達到80公斤。

長遠布局,才能在風口之際自由選擇

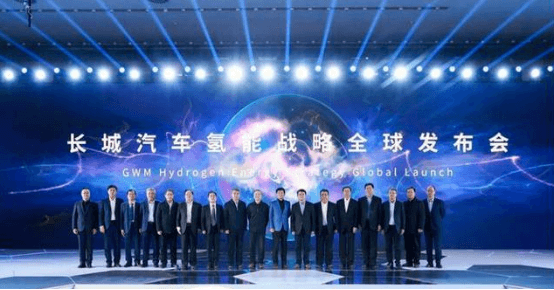

而在中國,同樣有一家企業在最近發布了自家有關氫能源發展的重要消息,那就是長城。

3月29日,長城在保定哈弗技術中心舉辦了氫能戰略全球發布會。在眾多專家、學者、領導的見證下,長城推出了自家的“氫檸技術,以及一系列發展規劃,并放言將在2025年達到全球氫能市場占有率前三的位置,那么它究竟有和底氣說這樣的話呢?

事實上,長城對于氫能源的研究已經有超過十年的經驗了,不過這主要歸功于其全資控股的上燃動力(上海燃料電池汽車動力系統有限公司)擁有10年的研發經驗。而長城汽車自身對于氫能源的研究也有五年時間。

2017年,長城加入了國際氫能燃料電池協會;同年,加入國際氫能委員會,是該委員會的首位中國成員;2018年,建立并運行了國內第一家氫能技術中心;同年,全資控股了上海燃料電池車動力系統有限公司;2020年,長城更是拿出了旗下首款電池樣車。時間緊湊,“預謀已久”。

按照規劃,長城汽車的氫能源發展將分成三步走。

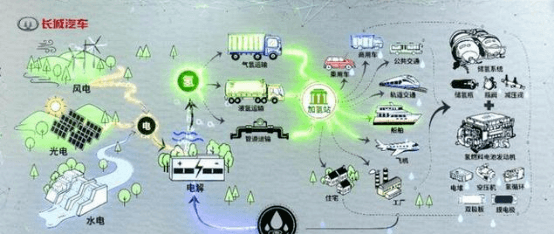

首先,2021~2025年,將促進重點示范城市的創新研發,培育產業鏈,促進燃料電池及其關鍵零部件的產業化;其次,在2025~2035年,將利用太陽能和生物質等生產氫能,在全球公共服務領域車輛促進氫燃料電池汽車推廣,實現全領域能源脫碳;最后,2035~2050年,氫能經濟將基本取代化石能源經濟,最終建成氫社會,貢獻碳中和。

作為這個行業較為先行的一批企業來說,豐田和長城汽車或將面臨共同的問題,上下游產業能夠跟進的企業太少,產品、用戶、基站三者之間達不到和諧的規模,任何一環稍稍趕不上趟,都將對整個氫能源發展造成重大的影響。在這個未知的領域里,誰也不愿意冒著風險走出這至關重要的一步。為了解決行業發展中即將會遇到的產業一體化難題,長城汽車在此次的全球發布會上宣布,在未來長城將構建“制—儲—運—加”一體化氫能供應鏈,搭建并完善行業生態圈。

魏建軍表示:在沒有確定一個最終的技術方向時,我們必須要布局全面,然后再根據政策要求或者市場需求,篩選出合適的技術路線。即便有些技術投入最終可能沒有回報,甚至會‘賠錢’,我們也要啃這些‘硬骨頭’。

而從近兩年的政策來看,長城此番并沒有壓錯寶。

政策支持,氫能源汽車進程為何依舊緩慢?

2021年是中國“十四五”的開局之年,在今年的兩會的“十四五”規劃中,氫能源已經被納入了戰略性新興產業,已然站在了風口浪尖上。

而早在2019年的《政府工作報告》中便首次提出“推動充電、加氫等設施建設”。由此開始從中央層面出臺扶持充電樁和加氫站的布局,而隨著到“新基建”浪潮的來臨,充電樁和加氫站的建設進一步提速,氫能源的基礎設施得到了進一步的保障。

盡管政策推動對于氫能源的發展有很大的助力,但從我國目前推行的進度來看,氫能源汽車還是速度較緩,這主要是由于其核心技術仍舊有待突破。

全國政協委員、中國石化天津石化公司黨委書記李永林曾表示:我國氫能與燃料電池汽車產業的部分零部件技術和制造能力與國際先進水平仍存在一定差距,關鍵技術還有待進一步提高,部分核心零部件還需要國產化。對此,他也建議應該當以政府為主導,聯合企業和研發機構,集中力量實現核心技術和裝備的突破,打造出一條完整的自主供應鏈,進一步推動行業的發展,這一點和長城汽車要做的事不謀而合。

除了技術上的顧慮,在安全上的考慮也是氫能源汽車落地緩慢的重要原因。

和電動化一樣,氫能源同樣有易燃的問題存在,甚至還存在易爆的危險。目前國外已經發生過多起氫能源儲存罐、工廠等爆炸的問題,引發了各界的關注。“國外出現多起氫氣爆炸事故,這應該給我們敲響安全警鐘。倘若中國在行業高歌猛進的過程中出一樁爆炸事故,這個爆炸會觸動中央領導和老百姓的敏感神經,對行業造成的影響是不可估量的。”

國家發展和改革委員會能源研究所能源效率中心副主任熊華文曾表達過對于氫安全的擔憂。因此,在沒有更全面的把握前,大肆的推動,對行業發展不一定是好的。

最后:

氫能源在汽車行業作為一種新能源,能夠發揮的作用不可估量,目前,長城和豐田算得上行業里發展靠前的企業,但由于技術和規模等問題,氫能源汽車暫時還沒有成批量的出現在消費者眼前,但隨著政策的逐步支撐,技術的提升以及更多支持者的出現,相信這場全新的汽車能源革命定能欣欣向榮。

來源:第一電動網

作者:新能源觀察

本文地址:http://m.155ck.com/kol/143721

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。