在百人會上,蔚來(換電和能源互動)和理想(超充)其實都發表了電動汽車能源基礎設施建設的規劃,特別是從增程走入純電,理想汽車特別需要在這個領域的差異化和競爭優勢。也就是說圍繞大型SUV開發的超級快充,從技術來看有兩個關鍵點:

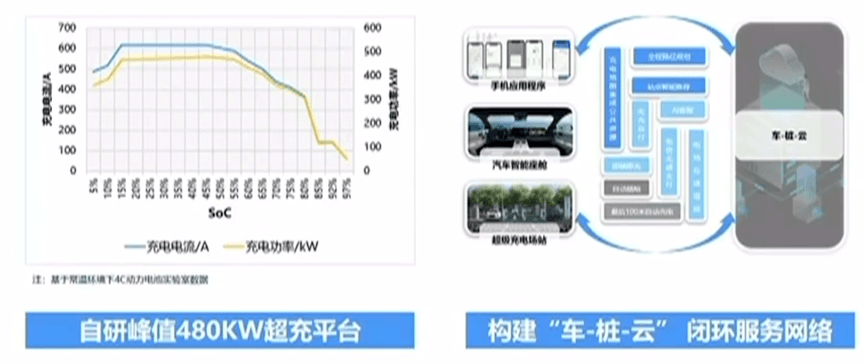

(1)自研480kW超充平臺,從整車層面的850V 高壓平臺,也包括4C快充電池,當面里面包括一系列功率電子和電氣設計的優化;

(2)「車-樁-云」的閉環服務網絡:這個是實現客戶體驗的核心價值,在有限的用電容量下,能夠滿足后續大量的客戶快充的需求。

800V車型的成敗,說到底要有足夠的快充樁才能撐起來使用的體驗。

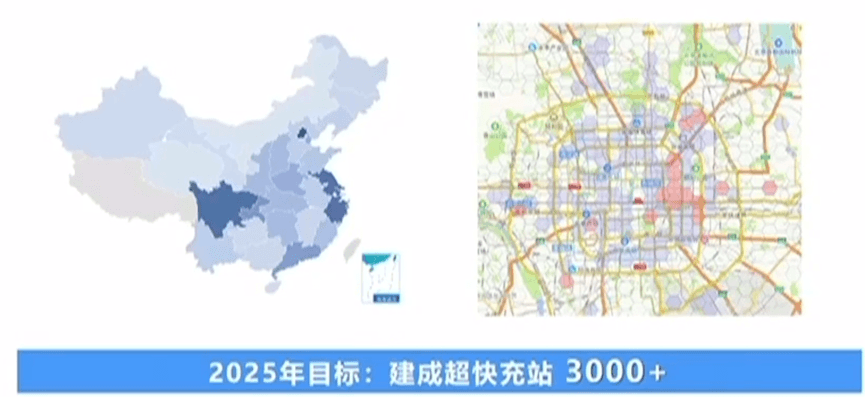

▲圖1. 2025年自建和協同的3000個超級快充站(2025年全國能建成)

▲圖1. 2025年自建和協同的3000個超級快充站(2025年全國能建成)

Part 1 目標和現實

從圖2的充電曲線里面,我們能看到是從5%開始就把電流拉高到了近500A,然后在12%左右達到了600A+,然后持續到50%,然后一路在80%SOC的降低到300A,這個過程中整個功率是從400kW起步,峰值在480kW,80%SOC到300kW+。甚至在90%的時候還要在100kW以上,和現在現有的400V 250A的體系相比,差異很大。

▲圖2. 理想的充電平臺

▲圖2. 理想的充電平臺

當然,這里還是最重要的把快充站布置在合理的位置(這個應該是未來考核快充站的KPI)。

從這個意義上說,理想汽車目前階段是在規劃階段就嘗試做一些預測。將通過整個的數據和算法、模型的智能系統,精準地規劃城市的充電站,提升商業的可持續性的同時,也能提升用戶充電的可觸達性,提升用戶的充電滿意度。

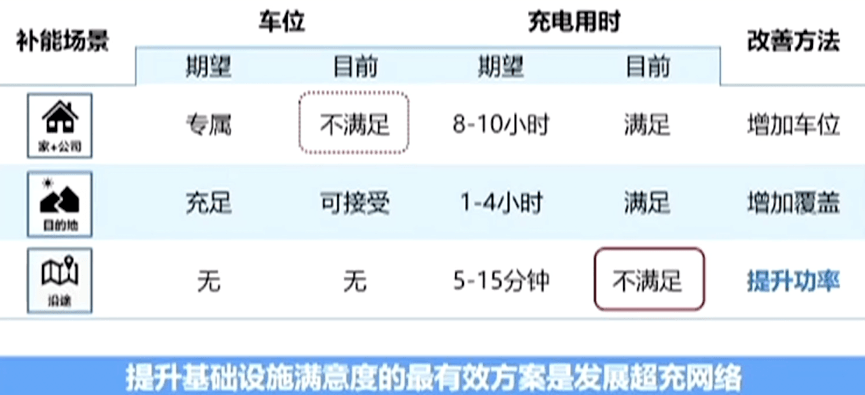

而理想開局用戶增程的自由充電車位65%的布局,隨著滲透范圍的提升是在逐步下降的,過渡到純電動汽車的銷售,這個基礎設施就需要基于沿途的快速充電站來解決,要提高效率只有通過提升功率和周轉率的方法實現(加油站成功的模式)。

▲圖3. 電動汽車發展到后期的快充樁一定是瓶頸

▲圖3. 電動汽車發展到后期的快充樁一定是瓶頸

在高速能建立“十縱十橫兩環”的高速公路的快充網絡,到2025年希望36條的國家級高速全部接入,可以覆蓋90%的里程。對于京津冀、長三角、大灣區和川渝四大都市圈城際打通,真正消除用戶沿途的充電焦慮。

這個過程,其實是企業對于用戶充電焦慮解決的承諾。從2021年的實踐來看,在電動汽車存量繼續增加的情況下,高速是用戶的剛需場景,這是電動汽車從城市內使用到拓展的多場景使用去完全替代油車,而高速基礎設施建設上,超級快充網絡是解決這一痛點的核心利器。

▲圖4. 不同充電設施的供給

▲圖4. 不同充電設施的供給

Part 2 如何看待充電基礎設施

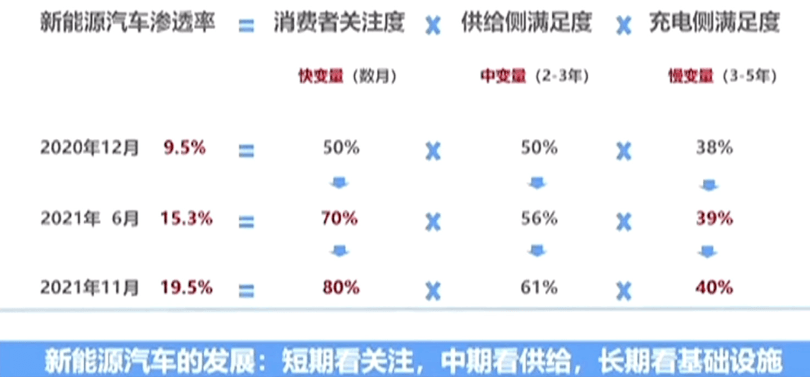

在理想汽車的材料里面,這里探討了新能源汽車滲透率的問題,消費者關注度、供給側滿足度和充電側滿足度,我的理解這是一個穩態的數據,邏輯上也可以理解為:

●購買決策

新能源汽車滲透率(購買決策)=油價指數(油車使用性價比作為反向指標)*新能源車價指數(降價速度)

●使用決策

新能源汽車滲透率(使用冊)=消費者關注度(爆款車型)*供給側滿足度(爆款車型性價比)*充電側滿足度(家用充電和快充布局)

走到這一步,不管是油價波動或者是整個大環境不變,新能源汽車的可持續性就有了保障。

▲圖5. 新能源汽車的中長期發展

▲圖5. 新能源汽車的中長期發展

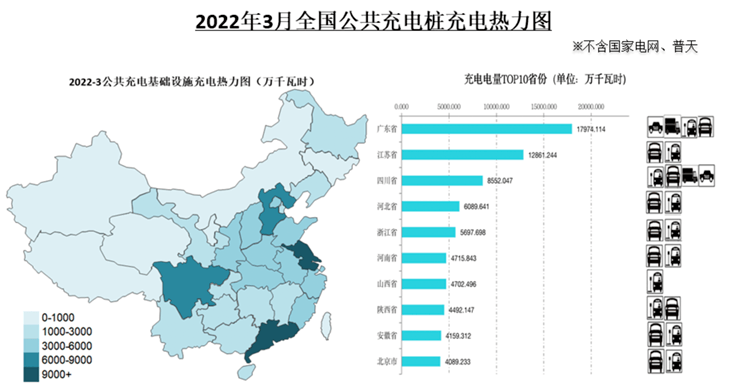

目前主流的直流快充樁——特來電、國家電網、星星充電和云快充都整合了很多充電樁,但是確實由于這些樁需要和使用強綁定。

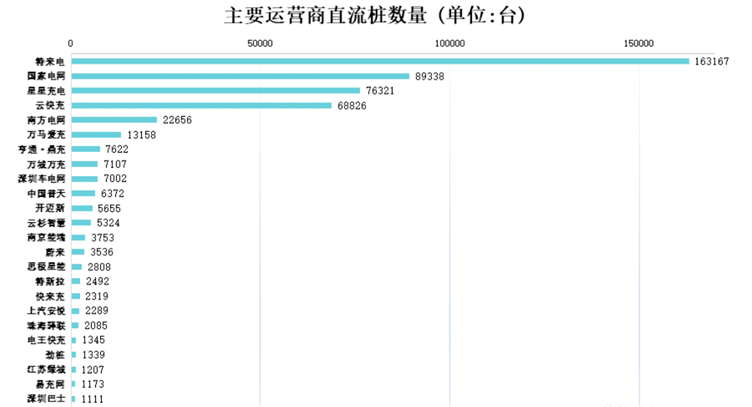

▲圖6. 中國電動汽車使用的充電電量分析

▲圖6. 中國電動汽車使用的充電電量分析

目前主要的電量使用圍繞2B的車輛,2C領域汽車企業主導的開邁斯的5655根、蔚來的3536根和特斯拉的2492根從數據上是不太夠看的。

▲圖7. 高速充電網絡

▲圖7. 高速充電網絡

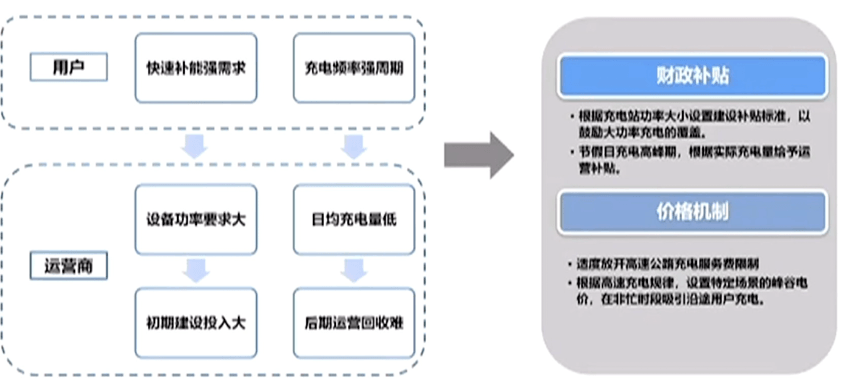

所以后補貼時代,充電網絡的建設要考核的還是在用戶使用敏感度的問題。從補貼政策支持角度來說,充電設施的建設上應重點幫助高速的充電場站盡快落地,并且做到良性的商業持續(之前更多的還是國網做了一些普惠的努力)。我們需要看到,由于出行的集中性,高速充電存在供需矛盾,高速的潮汐性體現的淋漓盡致,比如五一、十一、元旦、春節等一些假期的高速潮汐性。同樣,為什么不在高速上多做一些的充電運營,也是因為存在商業化的挑戰(前期投入大,充電頻率強周期日均充電量低)。

▲圖8. 如何破局高速潮汐充電需求是一個很關鍵的要素

▲圖8. 如何破局高速潮汐充電需求是一個很關鍵的要素

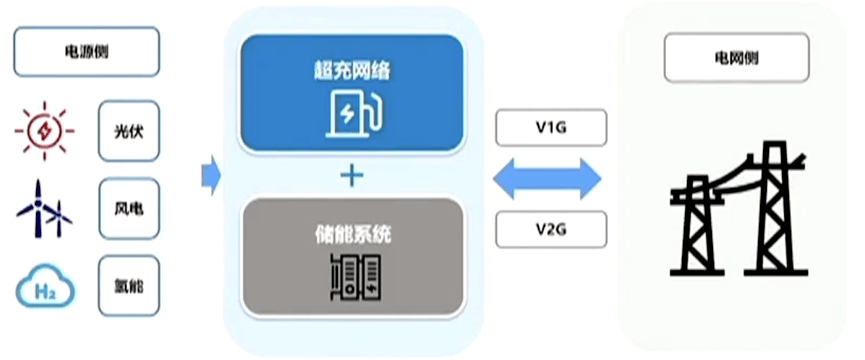

從目前來看,超充網絡需要大量的用電負荷,它一定是需要智能電網支持的(不能單從負荷考慮問題),從當前來看是可以支持能源安全和“雙碳”目標的達成,具備可擴展性和可升級性。對于儲能系統可以兼容多種儲能系統,并且可以消納光伏、風電、氫能等多種清潔能源,同時也要規劃與電網側V2G的協同,既提升對用戶的服務能力,同時也配合電網側的發展,降低對電網側的壓力,提升對電網側的互動。包括有序充電、車網協同、聚合綠電以及整個全生命周期的碳管理體系。

備注:蔚來在探討換電的時候講得很多,但是快充網絡和智能區域配電是強綁定的關系。

▲圖9. 高速充電網絡的邏輯

▲圖9. 高速充電網絡的邏輯

小結:在特斯拉的Q1業績會上,800V帶來的優勢主要從充電層面來考慮的,但帶來的成本上升卻很明顯,需要批量生產及交付才能攤平成本。而且從用戶體驗來看,需要大量的基礎設施投入,但是一旦解決好這個問題,是通往電動汽車長期使用的便利性的核心鑰匙。

來源:第一電動網

作者:朱玉龍

本文地址:http://m.155ck.com/kol/173395

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。