幾周的微博“官透連續劇”把場子炒得夠熱,理想L9正片終于上演。雖然此前大部分信息都已經分批發布,但當售價真正官宣的一刻,媒體群還是小小沸騰了一下。

一口價45.98萬元,這個定價不能說不驚喜。

先來羅列一下重點,花這些錢,你能買到什么?

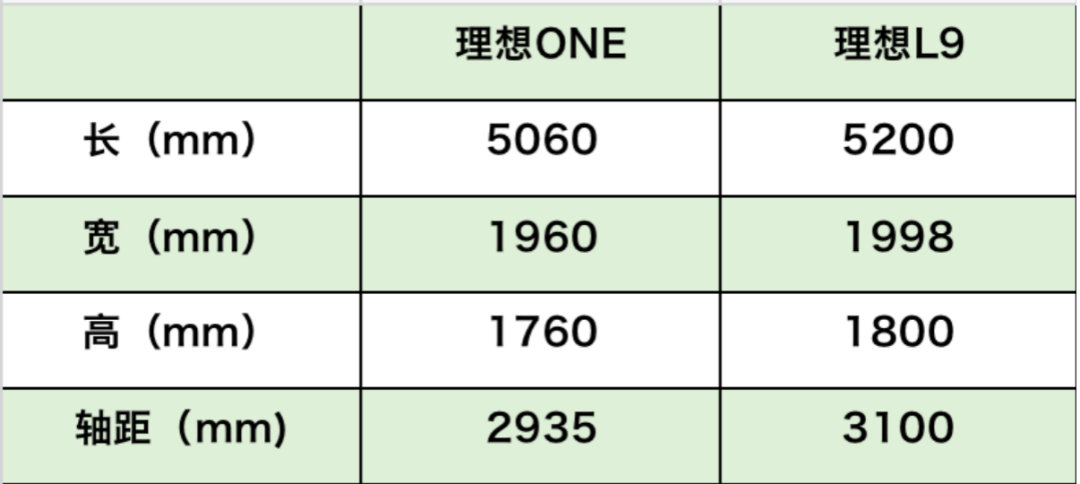

空間方面,一個比理想ONE還要大一圈的尺寸,一個縱深540mm的后備廂;

座椅方面,6個具備電動調節且標配座椅加熱功能的座椅(采用3D舒適性海綿和Nappa真皮),前兩排還配備側翼加熱、座椅通風和SPA級十點按摩功能,其中第二排右側座椅同時配備腿托;

內飾方面,一臺可以冷藏可以保溫的冰箱,一塊雙全景天幕和電動遮陽簾,5個(4個車門+1個尾門)靜音電吸門,5塊3K車規級OLED屏幕,和一套擁有21個揚聲器,功放最大功率可達2160W的音響;

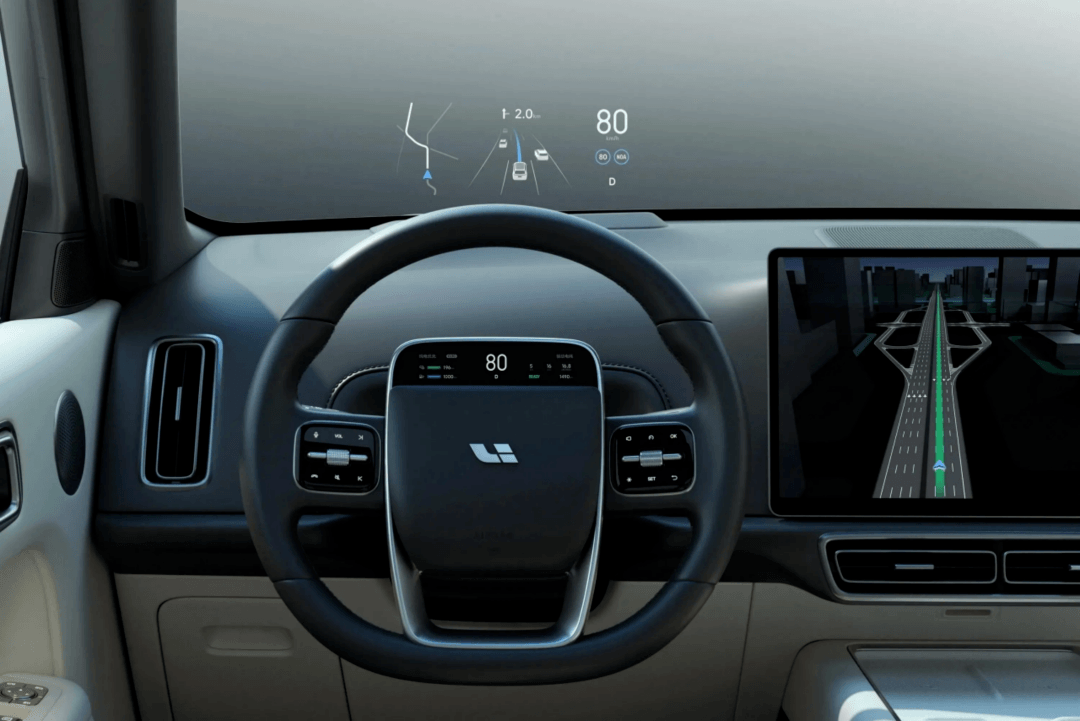

智能化方面,兩顆英偉達Orin-X算力芯片,算力達到508TOPS,1顆前向128線激光雷達,6顆800萬像素攝像頭和5顆200萬像素攝像頭,以及1顆前向毫米波雷達和12顆超聲波傳感器,車內具備HUD抬頭顯示系統;

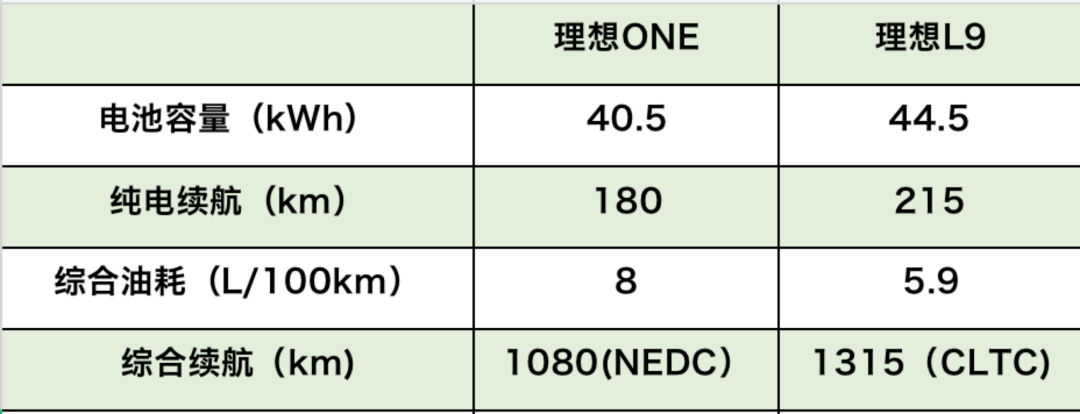

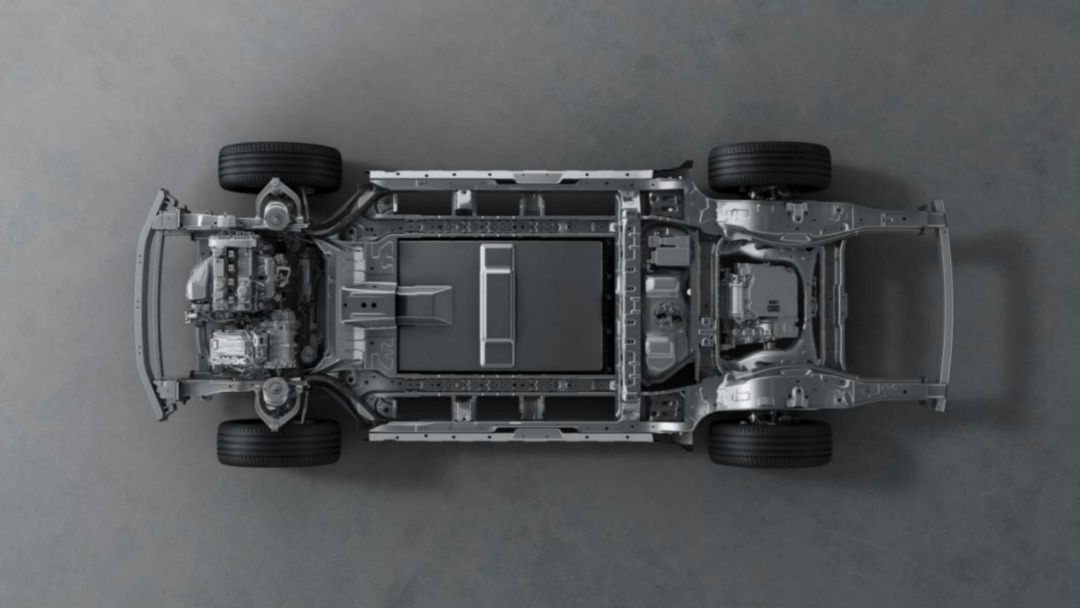

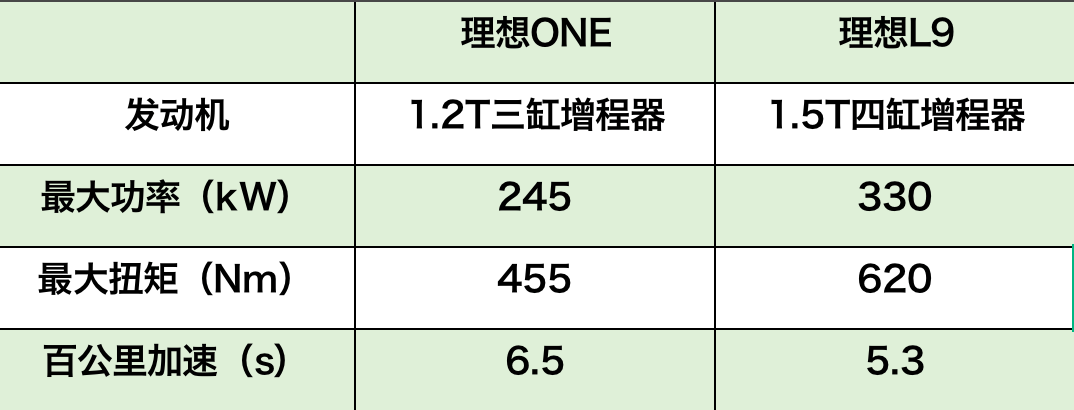

底盤和操控方面,最大功率330kW的前后雙電機智能四驅系統,5.3s的零百加速,一塊44.5kWh容量的電池,CLTC標準下純電續航里程達到215km,5.9升/100公里的綜合油耗,同時前雙插臂懸架+后五連桿懸架(配合智能空氣彈簧和CDC連續可變阻尼減振器)。

最后,1315km的CLTC綜合續航。

到這,如果你心動了,快去下定。如果沒有,咱們接著往下看。

1

—

那些理想ONE的求之不能

理想為什么要再推出一款比理想ONE還大一圈的SUV,這大概是L9浮出水面之后,我最大的疑惑——理想ONE還不夠大?“奶爸車”的定位還不夠極致?還是李想有信心,這兩款車一定能夠吸引不同的消費群體?

3月初,L9剛剛官宣時,一位業內資深人士的看法是,“‘奶爸’這個市場足夠大,理想用一款車吃不透,所以再來一款繼續瓜分。”這從理想ONE接連攀升的銷量就能體現。5月,理想ONE月銷11496輛,今年累計銷量47379輛。在同級別SUV中,月銷、年銷均排名第一。

的確,市場的天花板似乎還有很高,但一個核心問題是,為什么L9就一定能行?對于這樣的疑問,另外一位業內人士則直接點出了本質——L9作為理想汽車的第二款產品,是一款理想ONE的全方位升級車型,更是對首款車型消費者反饋的修正,以及bug的彌補。

在某汽車論壇逛了一圈之后,這樣的結論更加得以驗證。

比如有人吐槽理想ONE車身尺寸不夠大,內部空間不夠用,第三排坐起來也不是很舒適。于是到L9,整車尺寸大了一圈;

第三排座椅可以折疊,后備廂最大縱深可達540mm;

至于舒適性,L9也做了調整,首先是全車6個座椅均配備電動調節和座椅加熱,同時也擴大了第三排空間,腿部空間最大為799mm,頭部為925mm。

有人沖著增程式用買車,但卻覺得理想ONE續航不夠。于是L9就擴大電池容量,同時搭載全自研高效增程電動系統,增程器熱效率可達40.5%,大幅油耗降低。

當然,理想ONE此前被吐槽最多的懸掛底盤,此次L9也做了提升。新車采用前雙叉臂式獨立懸架+后五連桿獨立懸架的結構,同時還配備了CDC連續可調阻尼減震器,與理想ONE的前麥弗遜式獨立懸架+后多連桿式獨立懸架結構相比,更貴,但也更強了。

動力方面同樣如此,三缸增程器變為四缸,馬力增大的同時,噪音和抖動問題也能得以改善。

此外還有一些邊邊角角的細節,在L9身上也得到了提升。比如在論壇中有人嫌理想ONE的儀表盤內容太雜,字太小,開車的時候眼睛主要盯在前面,包括導航在內的很多東西看不清楚。于是到L9,理想就直接上HUD,把導航、速度、周圍環境等重要信息都放在了擋風玻璃上,保證你能看清。

李想曾不止一次提到過這樣一句話:“產品體驗是根本。”放到理想ONE和L9之上,11萬的差價,配上這樣的體驗提升,挺香。

2

—

9月月銷過萬,到底行不行?

如果L9是個有思想的高級生物,那么此刻它一定壓力十足,因為在還沒真正落地之前,爸爸李想就已經夸下了海口——8月正式交付用戶,9月交付量可以過萬。

緊迫首先來自于自身,理想的現有產能此前就已經捉襟見肘。2021年6月,理想ONE交付量為7,713輛,而據理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠透露,當月訂單量早已超過1萬輛,但受芯片影響無法交付。

隨著銷量的逐漸提升,理想的產能便一直處于緊張狀態。此前有媒體計算,常州生產基地單月產能大概在0.83萬輛左右,盡管目前正在擴建10萬輛的新廠房,但受疫情、供應鏈短缺等多方面因素影響,何時能夠拉滿尚且未知。至于北京和重慶兩個生產基地,目前更是指望不上。因此假設接下來理想ONE的勢頭依然強勁,那么L9想要在9月完成1萬輛的交付量,產能壓力可想而知。

不過,在當今市場,供不應求多少有點凡爾賽的屬性,因為前提是消費者愿意買單。于是壓力來到了消費者這邊,面對這樣一款產品,有多少人愿意掏45.98萬元?

帶著疑問,我繼續在論壇中瀏覽,看到了一些很有意思的留言。

“看L9的,基本上都是擁有ES8或者BBA開爛的成熟家庭,這個時候換車更加理性和務實。”一位擁有奧迪A4L的車主認為,50萬左右非常合適,如果降低要求買了一輛相對便宜的車,就覺得差點意思。“但當你再考慮往上走,準備換個100萬左右的新車時,環視一圈……竟然沒有一個比L9能打。”

“想買可油可電,空間大的六座車,短途用電,長途用油,而且價位在50萬到80萬之間的車,只有L9這一款符合要求。”一位來自達州的車主表示贊同。

另一位來自臺州的“吳彥祖玉環分組”也表示,“按照正常的邏輯,我如果換車肯定是要往百萬級別全尺寸SUV或者D級車或者是MPV(如埃爾法之流)去換車/增購,但是現在理想L9就是全尺寸SUV,并且綜合理想L9的優勢,撇開品牌價值無所謂牌面,實用性滿足我的需求,六座家用,平時個人通勤也合適。”

而且,他還提到了這群用戶身上最明顯的共性:不差錢。

“它定價40萬或者50萬其實根本不影響我們這類消費者的購買欲望。”

“L9如果定價60萬,絲毫不影響我準備買L9,當然前提是它要有60萬級的性價比。”

“只要L9的品質夠,那就是‘值’”。

……很顯然,隨著消費觀的日漸成熟,品牌和形式不再成為人們唯一的消費標準,而是更加注重實用價值的選擇。哪怕是這些對價格不敏感的高收入家庭,每分錢同樣也要花得明明白白。所以L9的出現,很大程度能從此一線、二線豪華品牌中搶下一片市場。畢竟在L9上,“田忌賽馬”的策略上演得更加極致。

比如,和L9同級別的燃油車有奔馳GLS、寶馬X7、林肯領航員、路虎攬勝等,和這些落地動輒百萬的豪車相比,L9的智能化和性價比完勝;

如果放眼同價位的燃油車,代表有奔馳GLC、寶馬X3、奧迪Q5L,和這些叱咤多年的前輩們相比,L9無論在尺寸級別、油耗、智能化、車內配置還是座位數方面都遙遙領先;

而和蔚來ES8、凱迪拉克LYRIQ、紅旗E-HS9等新能源車相比,L9的尺寸級別、車內配置、座位數也是完勝,甚至在智能化方面也全面領先;

最后,L9這樣的尺寸,也可以在MPV市場混個臉熟,不過和別克GL8及奔馳V級相比,L9的智能化、車內配置,用車經濟性都遠不在一個級別。

比它大的價格高,和它一樣貴的沒它實用,和它一樣實用的又沒它有科技感……就好像一個美女,五官挑出來哪個都不是極致完美,但組合在一起就是怎么看怎么好看。再加上L9在智能化和配置上著重畫下的一筆,這車不僅沒啥特別的短板,甚至可能還有了能拿出去單挑的強項。

但即使是這樣,月銷破萬的可能性又有多大呢?先來看組數據。

這是和L9在同一價格區間幾款產品的5月銷量,可以看到,除了奧迪Q5L和寶馬X3實現月銷破萬以外,其他都有相當大的差距。也就是說,在這一區間內,此前能夠實現月銷過萬的產品,少之又少。

至于L9的進入能否攪動這攤深水,再續寫一個傳奇,還不得而知。畢竟也不是2.98萬元的宏光MINIEV,接近50萬元的價格,任誰也要掂量幾番。

不過從發布會一結束,群里媒體老師們的下定熱情來看,L9(有)估(錢)計(人)穩(真)了(多)。

來源:第一電動網

作者:智車星球

本文地址:http://m.155ck.com/kol/178060

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。

相關話題

相關圈子