華為總是能輕而易舉地站上流量頂峰。從美國政府“限制令”升級,到華為車 BU COO、智能駕駛解決方案產品線總裁王軍被停職,外界紛紛猜測“華為親自下場造車”已經提上了議事日程。

上周六,有路子比較野的媒體又在微博上發了一張聊天截圖,看語境可能是出自華為AITO渠道的一線銷售群,通知將原來的“華為深度賦能”的話術改為“華為全面主導”。

作為文字工作者,我們清楚地了解,四個字的差異傳達出的品牌價值觀是完全不同的。前者中華為的角色是“輔助者”,而后者中華為成了“操盤手”。

當然,在這樣一個人人都是自媒體的時代,網傳截圖的真假有待考證。為此,“華山論劍V”向華為官方求證,后者稱截圖不可信,“我們還是會繼續與賽力斯深度合作,推出更好體驗的產品”。

官方在回應中表示:“這一舉措僅為突出華為長期深度賦能AITO問界品牌,華為與賽力斯長期深度合作沒有變化。未來雙方會繼續聯手推出更多更具競爭力的新產品。”

盡管華為屢次“辟謠”,也依然擋不住悠悠眾口。

因為有眼尖的網友發現,從2月10日的推送開始,AITO品牌官方海報右上角的logo已經換成了華為的“菊花標”,而此前左上角的AITO標則消失不見。

連續3天都用了華為logo,很難解釋成是設計的失誤,如果是領導授意,那么至少可以說在品牌運營層面,華為已經占據了絕對的主導權。

從這個意義上說,華為官方如何回應已經不重要了,重要的是大眾是如何看待華為與問界之間關系的。

畢竟,讓華為官宣造車本身就是不現實、不理智的事情。一方面,華為一旦官宣造車,勢必會受到美國進一步的打壓,也會成為眾多車企防范和競爭的對象。即便華為再有“資本”,在當下的市場環境中,單打獨斗也很難快速盈利。

小米就是一個很好的案例。

而如果繼續以“智選車”的模式與車企合作賣車,華為不僅能夠以盟友的身份獲得廠商的支持,與廠商利益共享,風險共擔,還能積累造車經驗、擴大渠道網、快速在汽車市場站穩腳跟,何樂而不為。

因此,“智選車”可以說華為當下入局汽車市場最好的方法。要知道,問界品牌2022年全年銷量超過7.5萬輛,作為均價超30萬、定位豪華的新興新能源品牌來說,這樣的成績不可謂不成功。

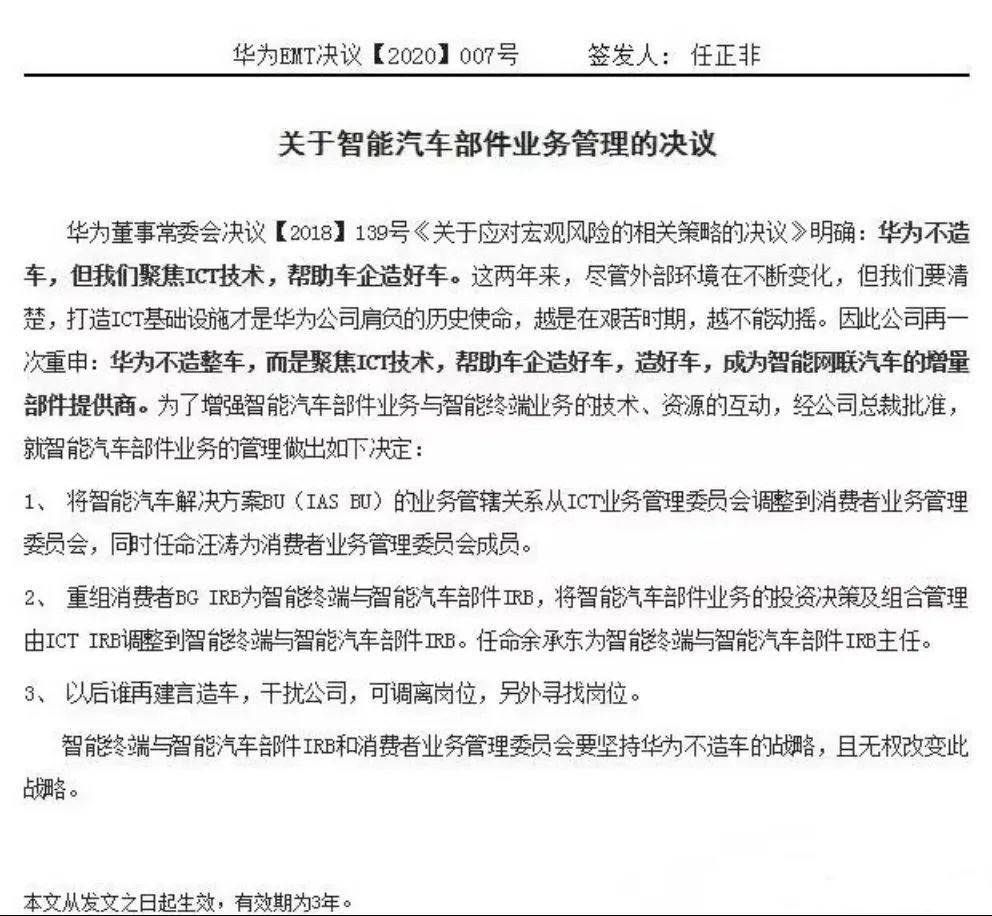

因此,關于即將于10月解禁的“三年之期”,我們更傾向于這會是“行動上的解禁”,在官方口徑中,“不造車”依舊是主要綱領。

什么是行動上的解禁?大體上就是嘴上打死不認,但行動上早已擺脫約束,成為眾人心知肚明的既定事實。

事實上,早在問界品牌第一款車問界M5亮相時,華為的“主導地位”已經有所體現。首先,問界M5首發亮相主場在深圳,而且是作為華為冬季發布會的壓軸產品亮相,由余承東主講;其次,余承東在發布會上講解問界M5時,也明確表示設計、研發、銷售和營銷全部由華為操盤。

所以在很多人看來,問界就是沒掛華為標的華為車。這種認知不僅存在于普羅大眾心中,就連一些一線銷售也是這樣認為的。去年成都車展在問界展臺上,還有銷售非常熱情地給我推銷“華為車”。

那么一定會有人問,既然大家都已經達成基本共識了,為什么華為還要多此一舉去修改話術,改海報logo?從“深度賦能”到“全面主導”,這四個字的改變,對問界來說,到底意味著什么?

首先,在《華山論劍|小米北汽、奇瑞華為、牛創奇瑞,新能源時代的“合縱連橫”看點何在?》一文中,我們盤點了今年各個車企圍繞新能源汽車產業進行的合作,其中已經確定將與華為以“智選車”模式合作的車企還有奇瑞、江淮。

而此前以“Hi模式”合作的阿維塔,也已于去年12月入駐了華為智選店,雖然占比還比較小,但不排除進一步合作的可能。此外也有消息稱,華為與北汽的合作也將轉變為智選模式,相關車型預計將于 2024 年上市。

這些合作意味著,未來華為的版圖將持續擴大。而問界品牌雖然是華為“智選車”模式的頭號品牌,在很多人眼中是以華為為主導,但從品牌定位上來看,依然是華為與賽力斯聯合成立的高端新能源品牌。這樣一來,對未來選擇以華為“智選車”模式合作的車企而言,掛問界標就會顯得很微妙。

所以,華為才需要從品牌層面強化華為在問界品牌中的主導地位。與其說是削弱賽力斯的存在感,不如說為更多車企入駐作準備,通過華為提升用戶對于問界品牌的認知度,從而更順暢地推動未來與各個車企的合作,推廣不同品牌的車型,全面豐富問界品牌在各個細分市場的產品線,最終快速實現盈利。

很早之前,余承東就曾對零售商表示,“大家要敢于開 1000 平米以上的大店,要不然以后你店里根本都放不下,2024 年華為門店里賣的車型將達到 12 至 13 款。”去年余承東在華為內部會議上又表示,“車 BU 要在 2025 年實現盈利。”

隨著近期王軍的停職,華為車BU內部之爭告一段落,這意味著由余承東主導的“智選車”模式再無阻礙,未來華為在汽車板塊的業務布局和思路會更清晰,也更集中。

如今,國內新能源汽車市場已經進入了淘汰賽階段,充滿眾多不確定因素。但唯一可以確定的是,在奇瑞、江淮、長安和北汽等眾多車企的合作扶持之下,以華為為主導的問界品牌或許將成為新能源汽車市場里增長潛力最大的品牌之一。

從這個意義來講,華為造不造車已經不重要,在波詭云譎的新能源汽車產業里,AITO問界品牌已經成為最大的得利者。

來源:第一電動網

作者:華山論劍V

本文地址:http://m.155ck.com/kol/195725

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。