今天下午,AITO 汽車發布了一張宣傳海報。

海報上,原來的「AITO 問界」全部變成了「HUAWEI 問界」,吸引了不少人的關注,這張海報也因此刷了屏。

隨后,華為終端也在微信公眾號發布了這則海報,同樣用了「HUAWEI 問界」做標題。

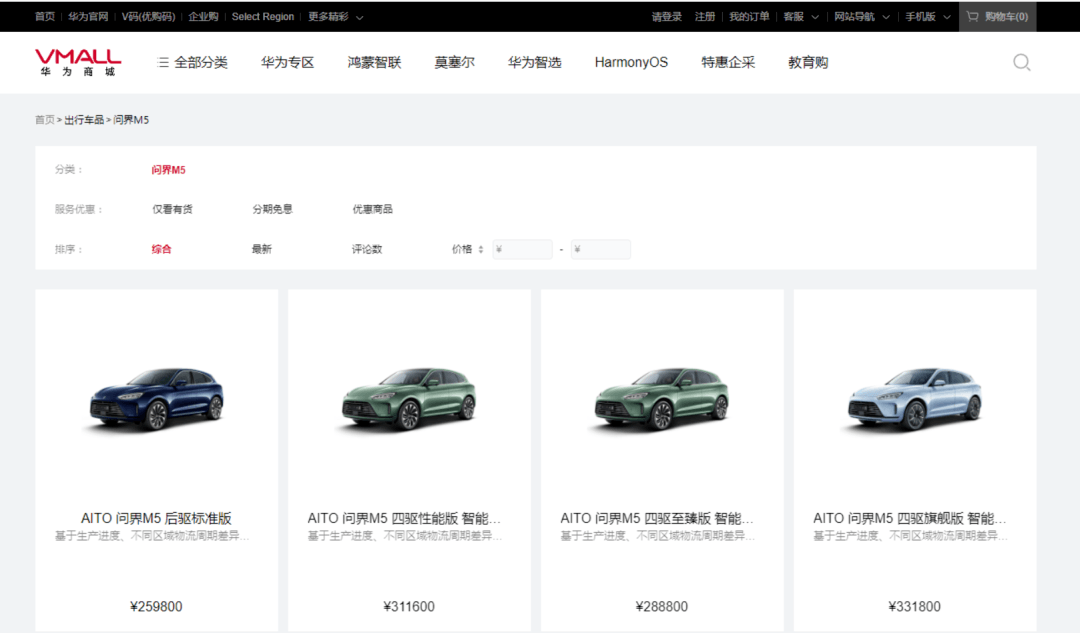

不過截至目前,并不是所有平臺均將 AITO 問界改名為 HUAWEI 問界。

華為商城、AITO 官網等暫未更改名稱,而賽力斯汽車的官方社交賬號今日則未發布相關內容。

值得一提的是,余承東在 3 日發布的微博中,仍將問界系列車型稱為 AITO 問界。

那么,AITO 問界改名為 HUAWEI 問界意味著什么? 華為不造車的承諾是否會被打破?華為和賽力斯等車企之間的合作關系未來會朝向何處?

馬上,開始我們的深度分析。

HUAWEI 登場,AITO 退場?

其實,今天下午的海報并不是華為標志的首次露面,在 AITO 官微 2 月 10 日發布的海報中,華為的標志便悄悄地放在了右上角,只不過,當時的品牌名仍舊是 AITO 問界。

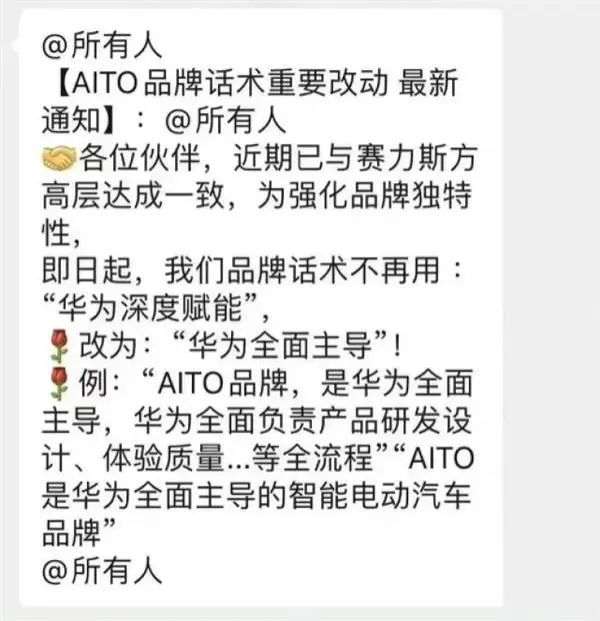

更有一張網傳截圖顯示,AITO 品牌的話術由「華為深度賦能」改成了「華為全面主導」,四字之差,所表達的含義截然不同。

對此,華為回應稱,這一舉措僅為突出華為長期深度賦能 AITO 問界品牌,華為與賽力斯長期深度合作沒有變化。未來雙方會繼續聯手推出更多更具競爭力的新產品。

不過,也有傳言稱,華為和賽力斯之間的合作破裂,華為團隊將撤離賽力斯。

2 月 20 日,余承東在接受訪談時表示,華為對賽力斯的投入不但沒有減少,反而是在增加,并強調在智選模式下,受益最大的一定是賽力斯,并重申了華為不造車的言論。

在 5 天后的 2 月 25 日,賽力斯與華為簽署深化聯合業務協議,目標是 2026 年實現新能源汽車產銷達到 100 萬輛。

根據協議內容,華為將負責做好新產品定義,賽力斯負責現有車型迭代,同時面向未來推出全新平臺,新平臺首款旗艦車型計劃于 2023 年發布,將搭載高階智能駕駛系統,并將陸續推出多款全新車型。

根據這項協議,能夠看出華為和賽力斯之間的合作方式,正在悄然進行轉變。

在此前華為、賽力斯合作的車型上,雙方的分工是賽力斯提供現有車型或平臺,華為負責對其進行深度「精裝修」,再由賽力斯負責生產,華為負責銷售。

而此后,華為和賽力斯的合作模式將轉變為「甲乙方」的模式,由華為對車輛提出各項需求,再由賽力斯負責相關平臺的開發以及車輛生產。

這意味著華為在車輛開發、生產、銷售、售后的全流程中,均處于主導地位,對于產品的控制權相較于以往也更大。華為雖然沒造車,但造車的全流程中,處處都有華為的存在。

在此后,就有了今天的海報,「HUAWEI」字母取代了「AITO」字母,出現在了 AITO 的海報上。

那么,華為為何要轉變與賽力斯的合作方式,華為真的會信守承諾不造車嗎?

華為,到底造不造車?

在聊華為造不造車的問題前,我們先來聊聊華為與賽力斯之間的合作。

華為與賽力斯合作的 AITO 問界,在經歷前期的月銷持續破萬后,今年開年的兩個月持續低迷,1 月 4490 輛,2 月 3505 輛。

這樣的銷量下滑趨勢,其實早有預兆。

在 AITO 問界 M5、 M7 發布初期,憑借鴻蒙智能座艙的產品力以及華為賦能的這一優勢,確實能夠吸引不少關注華為的用戶購買,銷量自然持續走高。

但隨著華為用戶中的意向購車群體紛紛購車,理想、小鵬等品牌也陸續推出了更強的智能座艙產品,AITO 問界中,賽力斯汽車這塊短板就慢慢顯露了出來。

一方面,AITO 品牌基于賽力斯現有車型開發,難免存在天生的「硬傷」,例如問界 M7 軸距比 M5 還短,后排無暖氣出風口等,都成了阻礙其銷量的問題之一。

而 AITO 作為賽力斯旗下新品牌,一是知名度尚且不高,二是背后還有著東風小康這一平價品牌的影子,即使是華為深度參與,也免不了被人打上「華為貼牌」、「本質上還是東風小康」的標簽。

而要想擺脫這些負面因素,雙方合作模式就只能調整。因此,雙方的合作就成為了現在這樣子:

產品方面由華為主導,通過華為的產品定義結合賽力斯的平臺與產線,打造出「更華為」的車輛;

品牌方面則是「去小康化」,減少 AITO、賽力斯的存在感,直接用華為這一名稱進行營銷,來提升品牌影響力。

所以,雙方的合作變成現在的模式,也是一種必然。

不過,這樣程度的合作,并不意味著等同于華為造車。賽力斯仍舊是平臺、技術的提供方及車輛的生產方,雙方之間,并不是簡單的代工關系。

就目前的合作程度來看,華為完全有能力獨立研發生產車輛,但華為為何選擇不造車,坊間的判斷主要有兩點。

一方面是供應鏈的不確定性,受國際關系影響,華為自身的消費者業務的各種零部件受限嚴重,華為選擇獨立造車后,一旦遇到國際關系波動,對其業務的打擊將會更重,其處境將會比較艱難。

另一方面則是華為戰略收縮的考量,2022 年夏,任正非發布了一封全員內部信,稱「把活下來作為最主要綱領,要把寒氣傳遞給每個人」,華為將從追求規模轉向追求利潤和現金流,保證渡過未來三年的危機。

在當下大環境下,自己造車不僅開支巨大而且容易受到國際關系波動的沖擊,而幫助車企造車則可以共擔風險、共享利潤。

所以,華為不造車的承諾到目前看來依然成立,只不過,在華為深度參與,且使用「HUAWEI」標志宣傳時,跟華為自己造車又有多大區別?

華為的「好伙伴」們

除了賽力斯外,華為和其他車企也有著深度合作。目前,極狐、阿維塔已推出華為深度賦能的車型,江淮、奇瑞、廣汽等品牌的車型也將陸續推出。

但就目前現有品牌與華為的合作來看,雙方的關系基本上就是華為給技術,剩下看車企自己努力的狀態。

比如阿維塔品牌,其雖然進入了華為門店,但進駐數量相對較少,且與問界同臺競爭,很難在華為的經銷網絡中取得優勢,基本上還是要靠自己的營銷與渠道表現。

而余承東在訪談時也毫不避諱地表示,在智選模式下,受益最大的一定是賽力斯。這也意味著華為對于賽力斯的投入將會多于其他合作伙伴。

后續江淮、奇瑞、廣汽的合作車型陸續上市,車型只多不少,這些合作車型面臨的競爭將會更大。

也就是說,對于賽力斯之外的車企們而言,并不是接入了華為的智選模式就能享受到華為的百分百紅利。其市場表現如何,關鍵還要看其自身產品的競爭力。

寫在最后

寫到這里,華為與賽力斯,以及華為智選的各品牌之間的關系也就差不多講完了。

總的來說,華為短期內還會堅持其不造車的承諾,但會更加深度地參與造車事項,賽力斯也將與華為更加緊密地綁定。

不過,華為與賽力斯之間的合作也要看當遇到危機時,雙方的選擇。

蜜月期都是你好我好,能否攜手走過困境才是關鍵。

(完)

來源:第一電動網

作者:電動星球News蟹老板

本文地址:http://m.155ck.com/kol/197367

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。