“裝備要出海,不是一件簡單的事情。”6月26日,在2023第三屆xEV驅動系統技術暨產業大會,巨力自動化總經理章日平回顧那些年的出海經歷后感嘆道。

出海的機會在哪里?從市場空間來看,2022年全球約有85%的新車能源類型為傳統燃油車,擁有5500萬臺的能源轉換空間。中國新能源汽車發展迅速,歐美日變汽為電前景廣闊,這是電驅的機會,也是電驅裝備的機會。

中國扁線電機智能設備具有性價比高、交期短、貼近客戶、多元化服務等優勢,因此能夠在中國新能源汽車崛起之時把握先機,占領先機。

面對海外的潛在市場,中國扁線電機智能設備在心動不已之下也要正視自身的劣勢,如相對國外友商技術薄弱、文化差異過大、服務半徑過大。

在對自我和客戶有了正確的認知后,繼續堅持做好技術,了解客戶的真實需求,才能做好設備,真正地走出去。

以下是演講實錄。

大家好!今天非常榮幸受主辦方的邀請講一下我們裝備的出海之路。前面講了整車,零部件,現在講講裝備這塊。

整體上來講,我們現在的成就主要是建立在我們這一兩代人非常努力辛苦付出的基礎之上。歐洲整體上生活在幸福的節奏之中。隨著中國快速發展以及我們產能不斷增加,走出去,這是一條必然之路。否則就中國本身的市場,不能完全消耗我們自有的產能。

5月份,我去了一趟歐洲,在歐洲有一些感觸,在歐洲見到了一些中國的產品。看看我們出海的方向和出海的目標是哪些,然后機遇在哪里,挑戰在哪里。我們其實已經出過海了,我分享一下巨力公司的出海經驗以及下一步的大致計劃。

我從幾張照片說起。這是一個送餐自動機器人,在歐洲好幾個國家我都看到了這一款,我覺得這個企業很成功,以為是國外做機器人的一個企業,后來百度了一下,發現是一家中國企業做的。這個機器人非常智能,可以從兩個人剛剛好的一個通道里繞過去,而且全程英文交流,非常有意思。

我們中國的產品還是非常有吸引力的,在某些新發市場里還是占有一定的先機的。這是E-BIKE,在歐洲非常流行,以人力為主,上坡的時候它輔助加力。這款E-BIKE采用的電機也是中國制造的。所以中國的機電產品在歐洲拓展越來越多的市場份額。這是我們的EV。我這次去了德國、瑞士、法國、意大利、波蘭,走了一圈,看到了一些中國品牌的電動汽車。但說實話量還不是很大。所以空間還是巨大的。

如果出海,我們的機會在哪里?

這是全球TOP 15汽車集團的市場份額的排名。這些汽車集團里,電動化率還不是非常高。豐田可能相對比較高,25%,但主要還是PHEV,純EV的比例非常少。其他的品牌整體電動化率都不是很高。

從占有比例角度來講,電動車的比例僅占了15%,還有5500多萬輛車是傳統的燃油車。

從成長角度來說,這5500萬輛車在未來逐步會被替換為電動車,那么電動車電驅產能,必須要在這之前完整建立起來。這就是我們電驅的機會,同時也是我們電驅裝備的機會。

這是EV品牌的全球市場占有率。前10里,2家中國EV汽車集團銷量占比26%,我們有比較大的發展空間和成長空間。

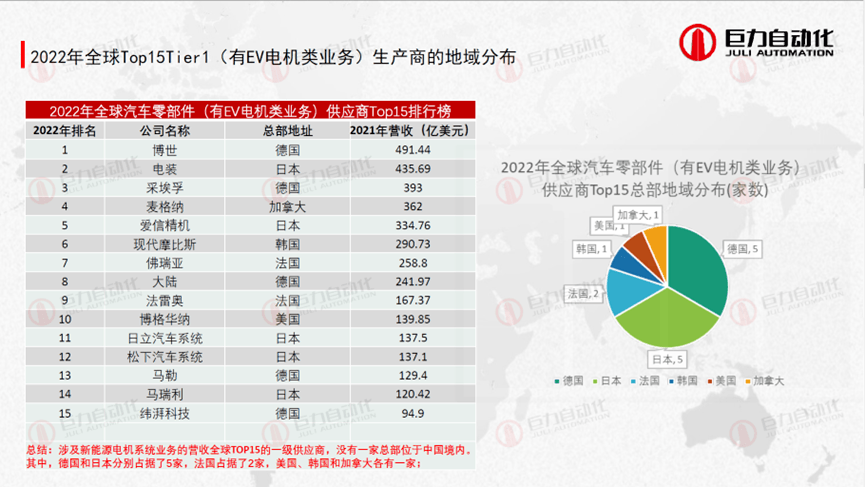

這是汽車零部件的生產商地域分布,前15大還沒有看到我們中國的公司,但這是我們要努力拓展的Tier1客戶,也是這次我在歐洲拜訪的主要的客戶對象。未來5-10年,隨著中國自有品牌汽車行業發展和全球市場的拓展和耕耘,本土汽車品牌零部件公司隨著本土汽車產業發展而成長,希望有朝一日能在這樣的品牌表里看到我們中國的零部件企業品牌爭奪排名。

中國扁線電機智能設備的優劣勢

首先,我們中國做設備的,發展歷史還不是很長。從工業革命角度來講,西方人在機械自動化這塊已經有100多年的歷史。從90年代開始到現在,我們就30來年歷史。我們公司是1989年成立的,到現在34年時間。八幾年的時候,我們國家自動化還處在非常薄弱的一個狀態。國外發展得非常早,本身就是引領者,但成本比較高。

電驅本身在成本這塊就非常敏感,目前要盈利,在每一分每一毫錢都得花心思去節省。我們比較追求性價比,能給市場一個比較合理的價格,跟國外的同行比,我們可能是他的價格的一半左右。自動化程度非常的高,因為從2017年最早給華域電動供產線到現在,陸陸續續幫華域供了五六條自動化產線了,所以我們的經驗也是在跟客戶不斷的合作過程中提升。

我們的速度,是“中國速度”,靠自己的努力和辛苦拼搏獲取未來,給客戶提供樣件試制的周期大概一個半月,量產線一般5-8個月,主要是看配置。

國外交期比較長,這是工作習慣、生活節奏決定的。另外國外友商主要是base在國外,所以對國內客戶的服務響應不能非常及時。

中國國內的客戶目前新能源車的占比比較高,我們本身就在國內,所以我們貼近客戶、快速響應。巨力公司目前服務的客戶,我相信他們對我們服務還是非常滿意的。

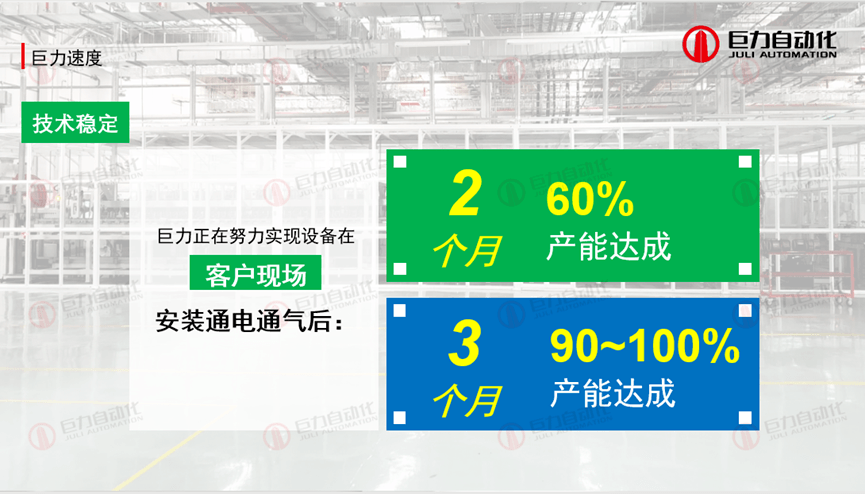

巨力目前正在努力實現,如果訂一條量產線,交付到客戶現場,通電通氣之后,目標是2個月實現60%的產能輸出,3個月滿足90-100%的產能輸出。

客戶投入產線的成本不低,如何讓產線快速產生效益,這是現在我們客戶選擇產線供應商要慎重考量的。如果買一條產線過來,在現場要調半年甚至更長時間,那進入市場的先機就沒了,另外不能盡快產生效益。讓產線快速安裝、產生產出、產生效益,這是當前我們客戶重點關注的。

我們的劣勢。國外的友商整體工業基礎、技術本身的研發能力,相對于我們有先發優勢,在工業自動化這塊的歷史積淀比我們深厚。而我們巨力雖然有近二十年的發卡的經驗,因為以前是做起發電機的,里面用了很多發卡技術,轉入現在的發卡的扁線定子這塊,我們是2017年才介入,六七年時間,研發投入的時間較短的情況下,技術上相對來說他們還是占有先發優勢的。

另外友商在國外,跟他們客戶的文化相通、語言相近,這是我們不足的地方,溝通上天然要多一層屏障,如何打破這層屏障、建立一個通暢的溝通,也是我們面臨的比較大的一個障礙。地理位置,當然我們可以逐步縮短距離,可以建立本地的服務點、工廠,但需要一步步去實現。

巨力公司的出海經驗

裝備要出海,不是一件簡單的事情。從目標客戶當地法律法規,文化,日常使用裝備的習慣,他們對設備本身的理解和預期,這些都是屬于文化的范疇,到地緣政治,到供應鏈,到技術與數據安全,到知識產權,這些環節我們在裝備出口的時候都要考量。任何一個環節出現偏差,我們項目在國外的整體執行都會遇到非常頭疼的阻礙。而且跟國外文化不相通,法律也不精通,要解決的話會面臨很大挑戰。這些也是這些年我們出海感受到的,把裝備賣到國外,并不是一件簡單的事情。

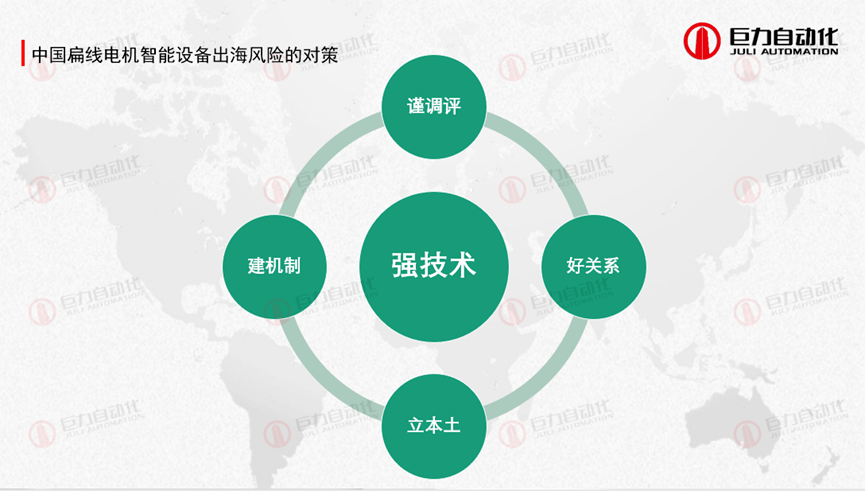

我們對國外的需求,對當地的法律法規,對當地的人文、整體的客戶使用環境,都要做謹慎的調查和評估,然后要想辦法跟客戶建立起比較好的合作關系。

但我們還是要根植于中國base在本土,以本土為“基”,到國外去“開枝散葉”。不能說把國外作為主要的事業發展重心、把本土忽略了,這樣就有點舍本逐末了。我們需要合理的機制,最終把產品很好地在國外得到客戶的認可。這個基礎還是要有穩定的技術,可實現的技術。希望我們的設備到國外以后,客戶能從本國的人使用習慣來理解我們的設備,覺得你賣給我的是一個好設備。我們不能按base在中國的國內客戶的使用習慣的一個簡單理解去把設備做好出海,要清楚了解海外客戶真實的需求,這樣才能做好設備,最終讓客戶滿意。

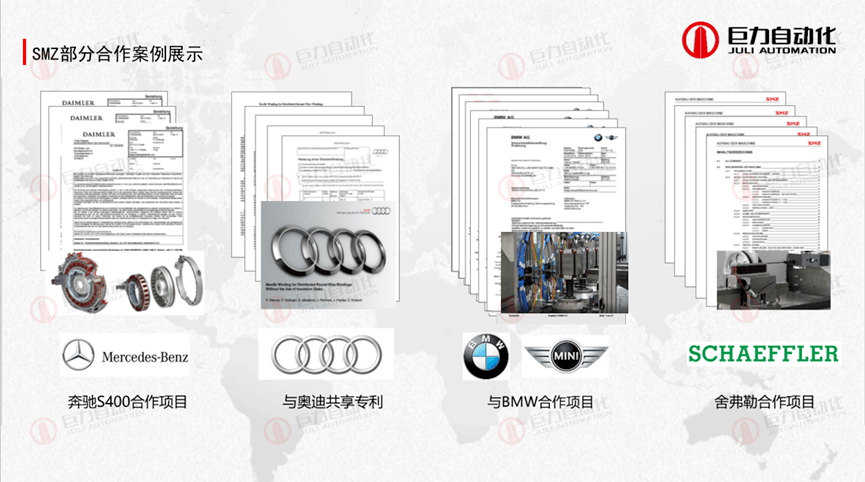

我介紹一下巨力公司的出海經驗。我們在2015年收購過一家瑞士公司ATS,是ATS加拿大在瑞士的一家子公司,主要是圍繞電機設備,這家公司1913年成立。瑞士制造在歐洲屬于比較響亮的一個品牌,所以這個公司在歐洲非常出名。我們有工程師和生產技術人員到這家公司跟他們一起工作,參加他們的培訓,他們那邊也派了工程師到中國公司一起參與工作,給我們做培訓,提升我們對設備制造的標準的理解,讓我們做的設備能滿足歐洲客戶的需要。

整個過程中,我們經歷了三四年的磨合,即便如此,我也不能說巨力的設備已經達到了歐洲客戶的期望和歐洲技術的標準,只是接近他們,我們還在努力。歐洲有不同國家,不同國家有不同的期望,我們還要去研究、摸索。而且,由于疫情的原因,我們不知道疫情何時結束,不知道疫情會怎樣,業務無法開展,所以2021年3月我們做出決定,關閉了它。這是非常可惜的一件事。這家公司給奔馳也做過產線,給奧迪提供過裝備,給寶馬IX3提供過產線,還有更多的Tier1,非常值得深挖技術,但非常不幸,因為疫情沒有辦法。

雖然這家公司關閉了,但原來總經理、研發負責人和市場負責人,我們在歐洲建立了小公司,持續支持他們,在歐洲保持跟客戶的溝通。我們保留這個星星之火,因為我們想著,我們一定會重新去歐洲,還在持續進展。在北美也尋找合作伙伴,隨著市場的拓展,我們會逐步在國外建點、設廠,我們一定會走出去。

這是今年在柏林我們銷售團隊在歐洲展會上的合影。在歐洲,我們也拜訪了一些客戶,我們一直在路上,不但在國內的路上,也在國外的路上。

出海是有風險的,需要謹慎,不是簡單的賣設備,你要懂得對方要的是什么,這是很關鍵的。最后,我們的使命,“變汽為電,讓地球更綠色”。謝謝大家!

來源:第一電動網

作者:NE時代

本文地址:http://m.155ck.com/kol/205907

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。