那么,汽車業務呢?

今年的汽車百人會演講,他又進一步透露,華為2022年在汽車業務上的累計投入高達104億。

從這份半年報看出,華為智能汽車解決方案業務收入為10億元,占公司整體營收的比例約為0.32%。但是,新能源汽車賽道是個長跑,華為作為后來加入的參賽選手,行至中途,已經在產品力、渠道和資源整合等多方面發現了一些問題。

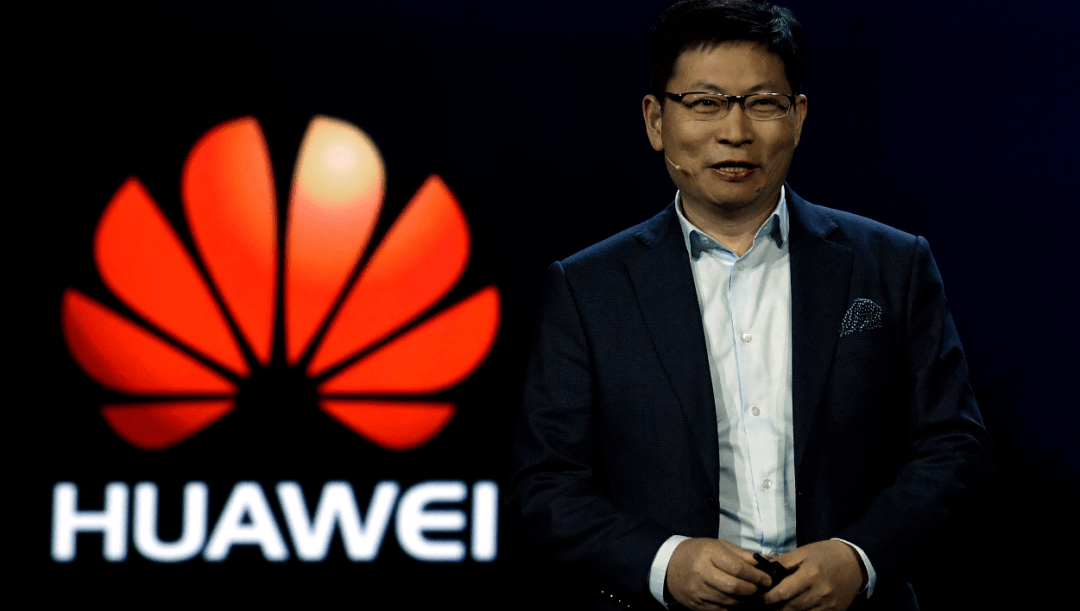

將其轉化為后面征途的華為汽車業務團隊、乃至華為管理層當下需要思考的就在本月上旬的HDC 2023開發者大會上,余承東宣布鴻蒙4正式發布,他在開場演講時表示,華為手機走在回歸道路上。

華為的2023年上半年經營業績,公司1-6月累計華為ICT基礎設施業務收入1672億元,終端業務為1035億元,云計算業務貢獻了241億元,數字能源業務收入242億元,大家關注的智能汽車解決方案業務收入10億元。

目前,華為一共有三條核心業務線,分別是運營商業務、終端業務和企業業務。

終端業務,算是最接近我們生活與消費的主要業務了,智能手機、平板電腦、消費電子業務以及汽車行業普遍關注的新車零售(華為智選)都屬于這一塊。

在過去很長一段時間,華為的消費者業務一度占公司總收入的50%以上,重要性不言而喻。

這是一個向好的跡象,畢竟,回過頭看看過去幾年的半年報,華為終端業務的營收業績在經歷了迅猛的高歌猛進之后,曾經遭遇至暗低谷,主要原因是美國方面的制裁。

比如說,去年的這個時候,可能地主家也沒有太多余糧了,任正非智能汽車解決方案不能鋪開一個完整戰線,要減少科研預算,??加強商業閉環研發要走模塊化的道路,??聚焦在幾個關鍵部件作出競爭力,剩余部分可以與別人連接。

畢竟,終端業務的營收喜人,表明手機業務已經扛過一系列的艱難挑戰,開始恢復。余承東在月初回首過去四年,一方面是看到手機業務走出低估,另一方面,也是因為,未來可期的緣故。

02

汽車業務走在十字路口

從目前的財報看,當其它主營業務回暖,華為為汽車業務的“輸血”也多了幾分底氣。

汽車業務是戰略級板塊,是未來的價值新增量,遲早要實現自我“造血”、甚至為其它業務填補利潤虧損的。難就難在,新能源賽道是長跑。

不過,這個消息傳出后,很快被華為官方否認了。

華為車BU COO、智能駕駛解決方案產品線總裁只是和之前履職的崗位不同,他這次回歸主要在公司負責汽車業務的戰略規劃。

華為入局汽車,思路是明晰的——

要么是作為零部件或技術供應商,向車企售賣零部件和技術方案;要么是Huawei Inside,將華為全棧智能汽車解決方案運用到產品上面,與合作伙伴共同打造一個品牌;或者是汽車新零售的嘗試,如賽力斯AITO通過華為終端店面直接賣車。

其一,三條線路發展不平衡。

因為和余承東主導的智選車業務相比,HI模式的確遇到了更大的挑戰,且華為智選模式目前已基本上能做到盈虧平衡,Hi模式成本實在太高,短期內還很難從中盈利。

關注華為的讀者可能知道,AITO問界就連李想都表示,是問界把理想ONE打殘了,讓理想汽車不得不加速推出L系列以“救火”。過去的7月,AITO問界官方給出的銷量數據是4240輛,同比下降46%,環比下跌25%,兩年前,余承東在南京東路233號的華為全球旗艦店為智選車業務站臺,那時候,華為在全國范圍內共有12家旗艦店,累計共有5000多家高端體驗店,覆蓋了大部分城市的人流密集區,零售與服務網點也超過了6萬家,宣傳和經營方向對渠道進行改革——

且伴隨著上市車型增多,如何協調與消費電子產品的空間與資源,也是迫在眉睫的一道難題。

來源:第一電動網

作者:NE時代

本文地址:http://m.155ck.com/kol/208126

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。