編者:夸贊特斯拉的文章汗牛充棟,各種似是而非的說法都有。為了正本清源,本網將發表兩篇來自特約作者天驕的文章,分別討論兩個熱點話題:一是所謂的特斯拉互聯網思維,二是中國電動車廠與特斯拉的真正差距在哪里。本文是第二篇,第一篇標題為:“特斯拉的互聯網思維體現在哪?”

(一)技術上的差距

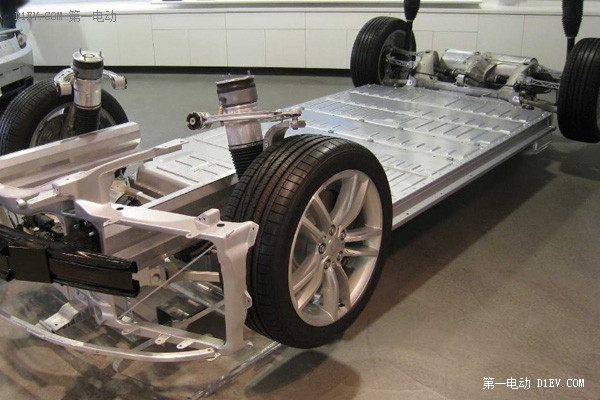

電動車有四個要素,底盤、電池、電機、電控。

在電池上,中國廠商此前少有走三元鋰電池的路線,磷酸鐵鋰電池不需要復雜的電控,在續航上劣勢,在壽命和過載上還有優勢,只能說各有所長,不算是落后很多。

在電機上,中國廠商水平也不算差,成本還有優勢。也不落后太多。

電控上,中國廠商有一些自己的特色,更談不上落后。

真正的問題在底盤上,其實這不是電動車的問題,而是汽車工業的問題。

特斯拉Model S電動車底盤

特斯拉在美國,有通用、福特兩個巨頭,人才招募也好,技術消化也好,都比較方便。這兩家都有很深的技術積累。

而中國廠商到目前為止,除了奇瑞試驗過正向研發底盤(還是意大利公司幫忙)大都是逆向一款外國車型,修改而來的。調試雖然也有蓮花公司這種一流公司,畢竟底盤不是自己搞得。

比亞迪E6的底盤來自于本田奧德賽、比亞迪秦來自于豐田卡羅拉、紅旗H7底盤來自于豐田皇冠、長城H6底盤來自于本田CRV,奔騰系列來自于馬自達6……幾乎所有的國產轎車SUV都有一個外國爹。

自己沒有吃透,調試依賴于第三方,做燃油車也好,電動車也好,就難以作出行駛品質。這個是需要慢慢積累的。其實如果把中國企業的電動車技術放到高水平的平臺上,表現未必差。

(二)消費者體驗上差距

除了技術上的因素以外,對消費者體驗的重視程度也是中國廠商的問題。前面說過“好東西首先得漂亮”,而國產電動車也好,燃油車也好,外觀算得上漂亮的屈指可數,內飾漂亮的就更少了,這是視覺上的。

在聽覺上,整車隔音、噪音控制、底盤異響、風噪控制、方向機變速箱聲音、排氣管的聲音(燃油車),這些地方注意到的國產汽車廠商同樣鳳毛麟角。

觸覺上,注重內飾材料、座椅形狀、填充,方向盤的手感,檔桿的手感,按鍵的手感,各種儲物空間的開關的觸感,手枕的觸感……。這類東西的國產廠商做得好就更少了。

這些東西未必需要多高的技術,但是需要廠商用心給消費者考慮,這方面國產廠商還差得遠。

美國《消費者報告》(Consumer Reports)將特斯拉Model S評為2013年最佳車型。

(三)品牌的差距

特斯拉是一個美國的新品牌,在汽車行業,美國算先發者,美國品牌高貴一些是正常的。

“給力哥”有硅谷和風投的光環,硅谷是高大上有錢人多的地方,“給力哥”的牌子自然又高貴一些。

特斯拉起步是超跑,品牌勢能強大,做相對較低價位的Model S順風順水。

而中國汽車廠商起步都比較低,做廉價車起家,中國本身也是汽車行業的后來者。中國汽車廠商的創始人沒有給力哥的光環。品牌自然要差一些。

(四)差距怎么追?

其實,中國汽車制造企業還是有一定積累的,即使是最弱的底盤技術,一汽基本搞定了馬自達6的底盤,廣汽重金買了阿爾法羅密歐166的底盤,上汽有通用的底盤,北汽買了薩博的底盤,這些底盤都是很優秀的;在電池、電機、電控技術上,比亞迪都有相當的積累;汽車發動機變速箱方面,也有幾家廠商做的不錯。

無論是做純電動車,還是插電混合動力汽車,中國企業如果能聯合,技術上是有希望追上特斯拉的。

在用戶體驗上,需要汽車廠商重視,轉變思路,舍得投資,譬如長安汽車就全球建立設計團隊,長安最近的幾款車也確實算得上漂亮。這方面沒有太高的技術壁壘,關鍵在于思路。

品牌差距短時間內難以追趕,需要高品質的產品慢慢建立口碑樹立形象。“技術日產”是GTR打出來的天下。特斯拉從默默無聞到名滿天下是Model S打出來。

對國產廠商來說,聯合起來互補技術短板,轉變思路重視用戶體驗,拳頭產品打出中國品牌,特斯拉也好,寶馬奔馳奧迪也好,中國廠商未必不能追趕。

口水無意義,承認差距,奮起直追才是中國汽車廠商應該做的。

來源:第一電動網

作者:天驕·新能源汽車

本文地址:http://m.155ck.com/kol/32907

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。