進入2015,特別是2016年以來,幾乎每個月我們似乎都聽到另外一個新創電動汽車公司成立的消息,有帶互聯網背景的,也不帶的,但無一例外的是每個新創電動汽車公司都有大名鼎鼎的VC提供大筆資金,有著超人氣的創始人,和背景閱歷同樣不容置疑的資深汽車高管團隊。

這個名單不斷的加長,從成立較早,現在已經做得風生水起的樂視、蔚來、萬向,到還在起步階段的和諧富騰、車和家、前途、威馬等等,這些公司的創始人不是互聯網大腕、就是業界老馬,拉出來的團隊就更沒的說了,無論是丁磊、張海亮,還是戴雷、鄭顯聰,都是汽車行業叱咤風云二十年,對中國汽車行業格局形成最具影響力的參與者。

而且這些公司不缺錢,樂視宣布了總投資200億的浙江工廠,預計產量40萬一年;車和家投資50億在常州,目標產量30萬一年;威馬宣布拿到了10億美元的投資。有這樣的人、財,天時地利人和均占,何愁大事不成?

真的是這樣嗎?經歷了過去10幾年的互聯網泡沫、次貸泡沫、O2O泡沫,很多頭腦冷靜的觀察家都對這種一擁而上大搞電動汽車的現象充滿狐疑——這會不會又是一次大躍進,最后留下一堆爛尾工程?

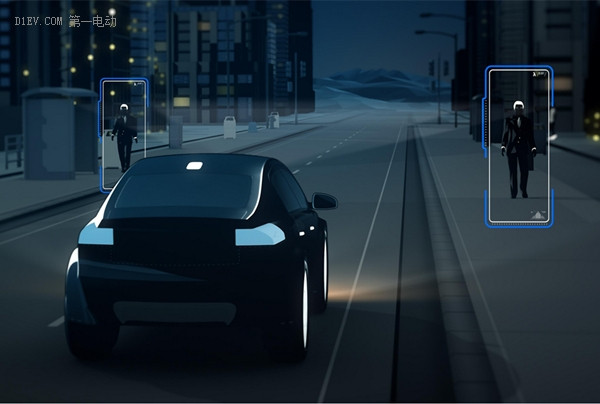

沒有人會質疑汽車行業正在經歷最近幾十年最大的一次變革:電動汽車,加上自動駕駛/無人駕駛,以及共享經濟,很可能在根本上改變汽車行業的格局 – 消費者再也不需要每5000-10000公里給汽車換機油三濾,也很可能不需要再到4S店去購買和保養汽車(大多數消費者離開4S店的時候總有一種自己又被坑了的合理疑慮)。在10-15年之內,你很可能可以坐在汽車上,讓汽車自動駕駛;到了目的地,你的汽車會自行尋找充電插座進行充電;最低限度,你可以叫一輛電動車專車,在明顯干凈的大氣中享受快速達到目的地的愉悅。

但本質上,汽車仍然是汽車,即使驅動汽車的不再是內燃機。沒有了內燃機、燃油、潤滑、降溫等等一整套復雜、易損、需要密集維護的子系統,在一定程度上降低了電動汽車初創公司與大眾、豐田們的競爭門檻,但也僅僅是一定程度上 – 按照汽車成本計算,大約是10%左右。

剩下的90%,包括車身、底盤、懸掛、轉向制動等子系統,對電動汽車初創公司而言仍然是巨大的障礙。即使這些初創公司能夠說服世界一流供應商提供這些子系統,把這些子系統零件整合成一個有機整體,其挑戰程度不亞于自建一個全新的內燃機驅動系統。

如果再把建設生產、管理供應鏈、控制產品質量等等加上去,更不是一個初創公司能夠輕易對付的,這還沒算精益生產、柔性生產線、VA/VE等現代汽車廠必須掌握的現代管理體制。

就以特斯拉為例。作為電動汽車的鼻祖之一,特斯拉是北美碩果僅存的一個初創汽車公司,在汽車制造行業已經有10幾年歷史。然而盡管特斯拉在電動汽車電池、電機等技術領域的積累頗為雄厚,但在汽車生產組織方面,只能算是一個初哥 --- 媒體頻繁爆料的生產拖延、制造質量問題、供應鏈問題,以及長期無法得到解決的產能問題都是明證。2016年第二季度,特斯拉只交付了14370輛汽車,其中9745輛Model S,4625輛Model X,遠遠低于其目標的17000輛,也低于第一季度的14810輛。

并不是特斯拉的車輛賣不出去,事實上Model X的需求十分旺盛,等待交車的用戶常常需要等待半年之久,而是特斯拉確實無法充分供應鏈、組織自身生產,保質保量的完成這些訂單。這和大眾、豐田等形成了鮮明對比 – 大眾、豐田很少沒有遇到過產能不足的問題,即使有,也可以迅速擴張產能。

看來,造車并沒有初創公司們想象的那么容易。至少不是像Elon Musk所設想的,多增加幾個機器人就可以搞定那么容易。

時間是這些初創公司的最大敵人。上一代中國新創汽車公司,比如吉利、比亞迪、奇瑞、長城等,都是在1990年代中成立,享受了2000年代中國汽車市場高速發展的黃金時期。他們有15-20年的時間磨礪自己的產品,犯錯并且糾正錯誤。在經過了三代產品的試錯之后(奇瑞QQ、東方之子,到現在的艾瑞澤,和吉利的豪情、帝豪、博越),他們的產品在質量上與國際二線品牌的差距已然不大,雖然消費者的認知改變還需要時間,但隨著博越、艾瑞澤們的出現,國內自主汽車品牌應該很快可以重復家電品牌的成功故事。

但現在的電動汽車初創公司不大可能再享有這樣的機遇。中國汽車市場經歷了20年的高速增長,已經開始進入中低速增長階段;而成熟公司,包括吉利奇瑞們,都在積極布局電動汽車,奇瑞的艾瑞澤混動汽車、eQ純電動汽車,吉利的帝豪EV,都充分顯示他們的實力。這些自主品牌公司已經學會了如何造車,造電動汽車僅是一步之遙。在國家政策大力推動的情況下,他們對于電動汽車的重視程度,絕不亞于初創公司。

對電動汽車初創公司而言,他們首先需要學會造車,為此,他們需要一整支熟練、有實際經驗的工程師、技術員、一線工人,重新學習整個造車過程,犯錯并且糾正。在別人都在突飛猛進的時候,很難想象電動汽車初創公司能夠得到15年的時間,經歷三代產品的打磨,最終造出指標優秀、質量合格的電動汽車,而且還需要是大批量。

因此,我們可以做一個合理的推斷:當潮退的時候,絕大多數電動汽車初創公司都會消失,少數或者成為小眾產品生產商,比如說電動超跑、或者小型城市通勤用車;或者成為子系統提供商,比如電驅動系統制造商。

有些公司,例如蔚來汽車,企圖走一條新的道路 – 即大規模代工,請業界現有公司委托生產,而自身集中于設計、銷售、客戶體驗、品牌建設等核心領域,這在消費類電子產品行業已經是行之多年(蘋果就是最大的得益者),且確實可行。但大規模代工對汽車這種產品壽命、安全性、消費者期待、后期維護等有嚴格要求、機電一體化的產品是否可行,還有待觀察。

當然,如果是以圈錢為目的、打算撈一票快錢就走的,就不是我們討論范圍了。

來源:第一電動網

作者:銀河跳躍

本文地址:http://m.155ck.com/kol/45470

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(m.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。