事實證明,任何嘗試過渡的產品,一定會快速被淘汰。

Google 進場

Google 在今年的 I/O 開發者大會上宣布了和奧迪、沃爾沃在 Android 車載系統上的合作,基本宣告了 Android Auto 歷史任務的結束,也宣告了非原生車載系統歷史階段的結束。這大概也是第一次,安卓甩掉了蘋果,跑在了前面。

彼時,2013 年 6 月 10 日,蘋果在 WWDC 大會上第一次推出 CarPlay,受到各種廠商青睞,大家對蘋果注入各種期待,都以為車聯網的時代就要來了。第二年,Google 緊隨蘋果的步伐,推出 Android Auto,作為原生車載系統以外的第二屏,一時間好不熱鬧。

直到現在,四年左右的時間,iPhone 已經更新了兩代,Carplay 和 Android Auto 的應用依舊是不溫不火。Android Auto 項目組的成員在談論這個項目前期的調研時,提到他們發現用戶在車上無法停止用手機的習慣,所以考慮把手機屏幕映射到車機上來使用。

可情況是,就算是一模一樣的內容,不同的媒介首先決定了不同的使用習慣。不信,你回憶一下你是如何在不同場景下使用你的 iPhone,iPad,Apple Watch 甚至是 Mac 的。

失去對硬件的把握,失去了原生系統的優先權,每次都需要連接手機才能切換系統的用戶體驗,加上變化的屏幕大小,有限的幾個應用,非原生車載系統又如何能夠在車上復制智能手機對我們生活的影響力呢。

可能當時的蘋果或者 Google ,并沒有做好準備,要怎么從穩定的汽車產業利益鏈條中分一杯羹。當年的蘋果,甚至是打算自己造車的。

從 Linkedin 上蘋果泰坦項目的成員履歷上來看,車企外援們最早加入 Apple Car 項目的時間,大概是 2014 年 9 月份左右,晚于 CarPlay 的推出時間。而正好在這個時期,蘋果為了 CarPlay 的合作,游走于各廠商之間,但是卻進展緩慢。

說不好是蘋果在推進項目時遇到了困難,轉念動起了改造汽車行業的決心,還是蘋果本就借 CarPlay 項目來深入汽車鏈條打探虛實。

但在一些廠商的眼里,蘋果似乎有點強勢。在 Google 安卓車載系統的合作名單里,就有廠商和蘋果進行過同樣需求的談判,最終還是接受不了蘋果提出的條件,轉而投向了 Google 。

有外媒報道過這樣一個細節,在 2016 年的 CES 大會上,大眾想要展示 CarPlay 的無線連接功能,這一舉動被蘋果阻止了,因為蘋果不放心由第三方廠商來演示自己的產品。在產品演示上尚且如此,更何況是產品開發。假如蘋果和車企共同開發車載系統的話,蘋果又怎么能容忍自己在人機交互這件事情上失去控制權。

IVI 之爭

在蘋果和 Google 進入車載系統(In-Vehicle-Infotainment 車載娛樂信息系統,簡稱 IVI )領域之前,這個領域主要由微軟 WEA(Windows Embedded Automotive),黑莓 QNX 和基于 Linux 與 Android 的定制系統所統治。

微軟的 WEA 系統最早起源于 1998 年 12 月,是基于 Windows CE 開發的,當時它的名字還叫 Auto PC ,是一個簡單的導航和收音機軟件。隨后,Auto PC 更名五次。就前后綴到底是使用 PC 還是 Windows Mobile ,甚至直接用 Microsoft 來看,這個項目在內部的組織歸屬應該經過了反復的調整。

福特是最早和微軟合作的廠商。2007 年的底特律車展上,福特和微軟共同推出了第一代 SYNC 系統,拿了不少創新的獎項。傳聞在此次合作中成為好友的兩位 CEO,微軟的史蒂夫·鮑爾默和福特的艾倫·穆拉利,在 2014 年先后宣布卸任。比較微妙的是,就在他們卸任之后,福特宣布了和黑莓 QNX 合作下一代的 SYNC 3 系統開發。

當然,微軟主導時期的 SYNC 也頗令人詬病,比如系統崩潰,觸屏難用,反應速度慢等等。畢竟,微軟做的始終不是開源系統,而車載業務在微軟龐大的盤子里也構不成主導作用。這對黑莓就不同了,在硬件業務斷崖式下跌以后,軟件成了黑莓最穩定的業務來源和最可靠的轉型方向。

QNX 是 Dan Dodge 在 80 年代的學生時期參與創辦的,2004 年以 28 億美金賣給了哈曼,2010 年賣給了黑莓。現在,黑莓 QNX 系統牢牢穩坐車載系統第一把交椅。不管是奧迪的 MMI 系統,福特的 SYNC 3 ,寶馬的 Connected Drive 還是沃爾沃的 Sensus 系統,都是基于 QNX 開發的。

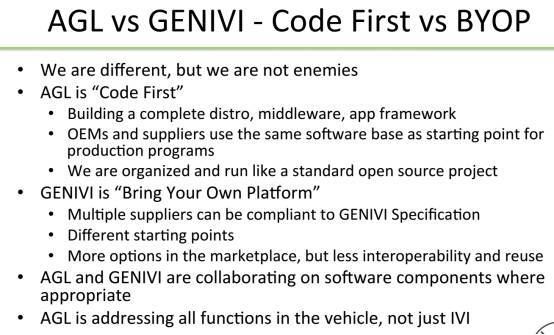

QNX 在嵌入式車載系統里積累了豐富的經驗,每年依靠高額的軟件授權費獲得收入。如今,免費的開源系統也在慢慢滲透這個領域。比如,Google 在搶 QNX 的蛋糕,Linux 基金會發起的 AGL(Automotive Grade Linux)車載開源系統也終于開始進入大眾的視線。

曾經使用過 QNX 技術的豐田日前宣布,要在 2018 款的凱美瑞 Entune 3.0 上使用 AGL 。在 AGL 公開 100 多家科技公司和汽車制造商的合作名單以來,豐田是第一家宣布正式使用 AGL 的車企。

AGL 的合作名單

有 IVI 專家在接受采訪時稱,汽車行業的復雜性在于,主機廠們并不滿足于僅僅使用一家供應商的系統,他們總是致力于構建一個可以滿足多個軟硬件供應商共存的復雜生態。這是主機廠們沿用了多年的供應商博弈經驗,他們需要讓不同的供應商競爭,讓自己始終處于有利的話語權之下。

車聯網的縱橫發展

這種不斷發展的變化,對于應用開發商來說,是有傷害的。我們在智能手機上開發一款 APP ,需要購買幾十款不同的手機進行測試,開發車載系統的 APP ,難道要把不同品牌的車輛買齊?更何況,我們在汽車上停留的時間少于在智能手機上停留的時間,而人均汽車保有量也少于人均智能手機保有量。就算汽車保有量再高,對于應用開發商來說,不支持 OTA 升級車載系統的老款車輛,價值就等于零。

車聯網這盤子,不像移動互聯網,看起來并不像是流量廣告生意。車聯網業務的續費率低是業內常態。習慣了互聯網免費服務的用戶們,不會因為自己是豪華車主,在車上就對聯網服務繳納額外的費用。畢竟,如果要畫一個車上的馬斯洛需求圖的話,車聯網的需求一定是排在高級需求這一列。在車輛滿足了日常行駛和使用上的需求以后,我們才會看看屏幕,吐吐槽,然后拿起手機擺在中控臺上。

流量這條路暫時堵著,也并不代表車聯網這件事就失去生機。只是沒有哪個傳統生態的變革,可以再像移動互聯網這樣快速爆發式增長了。大家都在培養耐心,往橫向縱向去探索。當廠商在想辦法控制住供應商的疆土時,供應商卻不會停止攻城掠地的步伐,換句話說,不力爭上游遲早也會被淘汰。

相較于只是定位于車載娛樂信息系統的 GENIVI 聯盟,以日企為主導的 AGL 是企圖滲透到車內所有軟件領域的,除了原有的 IVI 車載系統以外,還包括 ADAS 和自動駕駛軟件。盡管如此,AGL 并沒有應用在任何一個量產的 ADAS 或者自動駕駛產品上,甚至,Linux 本身都沒有應用在 ADAS 或自動駕駛軟件上。

這里的關鍵問題是,IVI 系統還可以將權限控制在娛樂功能,甚至車身模塊的部分功能,但 ADAS 和自動駕駛,卻關系到了車輛行駛的控制模塊,這在安全級別上是最為重要的。

之所以提到這一點,因為,黑莓也是這么想的,黑莓想借 QNX 的機會進入自動駕駛領域。2016 年 12 月份,黑莓宣布要開設自動駕駛研究中心的那一天,加拿大總理賈斯廷·特魯多是親自過去站了臺的。黑莓 CEO 程守宗提出要投資一億加元建設自動駕駛汽車測試中心。

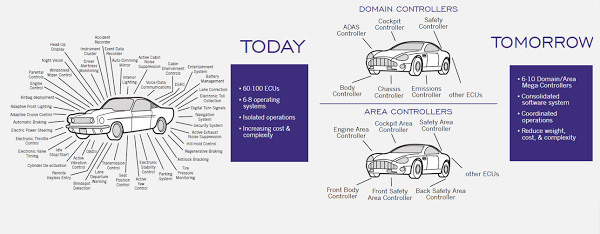

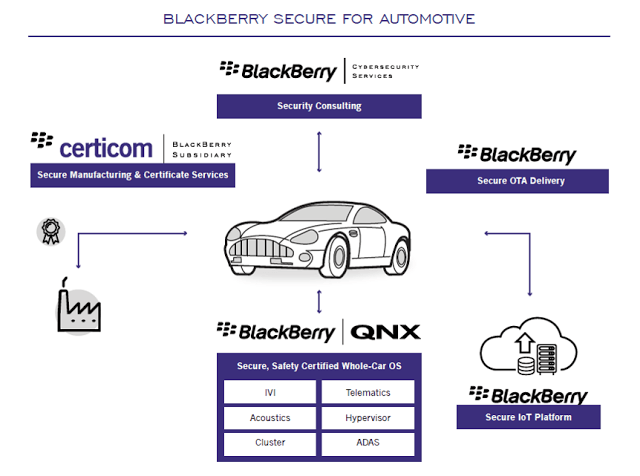

黑莓在自己的官方博客上說明,一輛車中由不同 Tier1 提供不同的電子模塊,系統的安全性將備受考驗,汽車行業已經到了車輛控制系統改造升級的時候了,必須從全局角度來考慮未來整體的解決方案。黑莓正是基于這一點來做車輛軟件系統的綜合解決方案,而不止步于車載娛樂信息系統。

黑莓描述的控制系統的演變

黑莓提供的解決方案

在黑莓踏入自動駕駛領域的時候,蘋果把 QNX 的創始人兼 CEO Dan Dodge 挖走了。Dan Dodge 從學生時期開始,就一直是 QNX 項目的領導人,從未離開。根據彭博社報道,蘋果泰坦計劃的工作重點會由整車制造轉向自動駕駛軟件的開發。今年四月份,蘋果在加州順利拿到了測試自動駕駛汽車的許可,證實了這一點。

這讓我們可以推測出,不談整車制造的話,蘋果在軟件層面的戰略目標應該是與黑莓高度相似的。蘋果可能不止于做自動駕駛系統的開發,考慮整個車輛軟件系統的布局,才是蘋果這樣的領導位置應該要做的事。相比而言,Google 的路線就不同了,畢竟 Google 已經把無人駕駛業務獨立出去成立了 Waymo ,安卓的車載系統和 Waymo 明顯走的是兩條不同的路徑。

像這樣軟件領域的縱向滲透,對于廠家來說,要求是極其高的。所以,像阿里、微軟這種有很強企業服務經驗的廠商,選擇了向數據和云服務方向延展,而像百度這樣有更強互聯網經驗的廠商,選擇了向服務方面拓展,Google 和亞馬遜還有語音助手,騰訊和 360 則努力打信息安全牌。

從目前流行的車聯網提案來看,導航、語音、支付和數據服務,是下一階段的重點。除了我們所熟悉的導航、電話和音樂以外,基于位置信息預約餐廳、醫院等服務,通過車牌掃描的方式打通移動支付賬戶進行加油,還有通過語音助手進行服務的開啟和關閉,這幾件事都有很強的使用場景。

然而這些業務的發展,似乎都和傳統行業的信息化升級息息相關。這是 SAAS 行業在做的事,也是微信小程序在做的事,推動傳統線下的小 B 信息化。但是微信是不是這么想的,不好說,微信曾經談了幾家廠商進行車載應用上的合作,甚至開發適配都已經做好了,最終還是沒有正式上線,令人難以捉摸。

有人對車聯網生態有點失去信心了,可以理解。廠商難合作,開發周期長,產品要求又細又多,而付費潛力又有限,這條路沒那么好走。但是,現在還有容易的事情了嗎。回到馬斯克的第一原理,我們可以說一句,如今的車聯網系統,本就該被革新。

來源:第一電動網

作者:42號車庫

本文地址:http://m.155ck.com/kol/52948

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(m.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。