整車市場全球性放緩不是預言,是正在發生且趨于長期化。不但整車廠商,零部件廠商也在這個問題上取得前所未有的一致。而Tier1的巨頭們則站在毗鄰寒冬的前沿地帶。

統一認識,統一行動

8月7日,大陸集團公布了Q2財報,凈利潤跌41%,可謂慘淡。

剛過去的7月份,采埃孚也發布盈利預警,下調今年的業績預期,息稅前利潤率將在4%-5%之間,同樣低于預期。

而博世認為,今年肯定無法達到去年息稅前利潤8%的水準,將下調至5%;同時認為全球汽車產量也將下降5%。更糟糕的是,博世集團CEO沃爾克馬爾?鄧納爾(Volkmar Denner)發表的“中期”悲觀預測,他認為,未來3年汽車市場將陷于停滯,且很難改觀。世界排名第一的零部件巨頭不是在忽悠同行,自己也確實采取了行動。在過去一年中,博世已經通過各種方式,在本土裁員600多人,這顯然不是結束。

趨勢一旦被一致判定,行動也變得趨同起來。

大陸宣布了裁員計劃,但未公布具體人數,采埃孚也宣布了裁員意向,同樣沒有公布方案。

舍弗勒今年初已經動手裁員,但未來將繼續裁員5%-8%。巴斯夫、奧托立夫也采取類似措施。

在業務范圍上,Tier1供應商大多發誓在新能源、智能駕駛等方面更大力度地投入。

大背景毋庸置疑。全球兩大經濟引擎的動力受到懷疑,空前的環保壓力、迫在眉睫的技術挑戰,都讓整個行業陷入動蕩。大陸集團可能賣掉燃油發動機零件的部分業務,廢氣處理和燃料供應系統部件的業務也受到審查。

新業務也讓人不省心。大陸和博世同時放棄固態電池業務,理由是風險太大。他們根本沒有走到小批量試制的階段,就紛紛停止了項目,這對孤注一擲砸固態電池研發的科技公司來說,可謂當頭一棒。他們中的絕大多數都將死于這一次低谷時期。

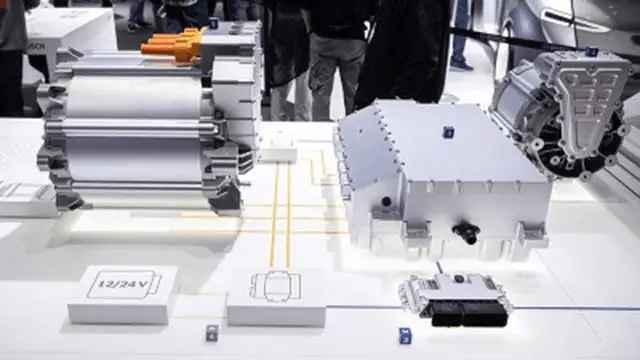

和競爭對手相比,博世旗下業務門類最為齊全,只要汽車行業還保持增長,博世就有能力分一杯羹。博世在電動化、智能座艙、自動駕駛的商業化進程中,率先取得進展。

但博世仍然選擇了總體上收縮的空前保守策略,這就說明了問題的嚴重性。

新業務沒有取代眼看著縮水的傳統業務,成為新的增長極,是其中一個關鍵。博世的新一代電子穩定系統和智能互動系統,“可能”在2025年帶來50億歐元的營收,但仍不足以彌補現在的業務損失。去年,博世在汽車與智能交通技術業務板塊的銷售額同比增長3.5%,息稅前利潤率則同比持平,新業務增量未增收。

新業務眼下的規模太小,增量的絕對數字不足,這是一個算術問題。龐大的傳統業務降低1個百分點,新業務增長50%,也無濟于事。

德國受累于柴油機

話雖如此,新業務仍然要大力推進,暫時賺不了多少錢只會影響當期財報。如果不舍得投入,將殺死未來。但就區域市場而言,Tier1是如何考慮的呢?

仍然以博世為例。博世的業務收縮集中于兩個重點市場:德國本土和印度。

前者很容易理解。本土業務仍然受困于4年前的“排放門”。在歐洲,4年間柴油機整車的市場地位,從占據50%,下滑至31%,而且隨著環保壓力跌勢不止。歐洲是柴油機最后的堡壘,而這一市場的沉淪,幾乎是無法挽救的。“排放門”沒有摧毀大眾,而是正摧毀歐洲的柴油業務,真是詭異的“誤中副車”。

博世CEO鄧納爾不情愿地趕上了倒霉的接盤時刻。在本土,博世動力部門的人員分配一直傾向于柴油,柴油機、汽油機和電動車業務,雇員人數比例為10:5:1。

截至5月份,博世全球擁有41萬個崗位,5萬個和柴油有關,其中1.5萬個在本土,他們中的一半將要失去工作。而目前提前退休、裁掉實習生等軟辦法根本無濟于事。可以預料,博世很快將大動干戈,不再溫情脈脈。

和“排放門”事件中博世支付的9000萬歐元罰款相比,眼下的柴油業務不景氣,更令人員成本變得難以忍受。

博世的對手采埃孚沒有那么倚仗柴油機業務,但仍然必須采取類似的收縮舉措。就算專注于眼下時髦的小型燃油機技術供應商(多數是小型供應商),市場份額也遭到前所未有的擠壓,對于他們,被收購已是好出路。

印度風險的新認識

在印度收縮則顯得有點莫名其妙。雖然印度今年上半年整車市場也下跌10.2%,但印度的成長性向來被業界稱道,即便他們中的大多數企業,從未在印度凈賺到1美元。

博世日前宣布,暫停位于泰米爾納德邦和納西克兩座工廠的生產,時間分別為5天和8天。博世沒有用“檢修”、“極端酷熱天氣”等現成理由,而是直稱“減少庫存”。

這一決定被注意的很少,因為暫停的時間很短。但過去3年,博世在印度的業務很紅火。受制于電力不足和道路基礎設施的糜爛,博世通常抱怨的內容是“被迫”限產和成品發運不力。現在來個180度大掉頭,著實不尋常。

這顯示,零部件巨頭們認識到,印度戰略很可能“過頭”了,他們正在把握修正時機。整車廠訂單間隔拉長,給零部件供應商敲響了警鐘。他們不認為是年度波動,而是長期看淡的趨勢,這就很不妙。

與此同時,印度前十名整車廠商中,惟一在上半年取得增長的馬恒達,宣布考慮在美國密歇根州(也就是通用和福特的大本營),建立第二工廠,生產商用車。雖然馬恒達很自豪地稱將為該州創造“2000個崗位”,但這同樣是不起眼的信號。因為富士康老板郭臺銘曾承諾投資100億美元、創造1.3萬個崗位,但去年落實的只有156個崗位,另有155個崗位遷往墨西哥,去年最終凈增1個崗位。這令美國商務部對外資的承諾開始放低期待。

還沒有印度汽車制造商在美國站穩過,馬恒達仍執著于更多地向美國投資,顯然是為了平衡印度本土市場越來越積聚的風險。這和跨國Tier1供應商私下里的看法是相同的。

印度和德國市場,成為Tier1巨頭們著意裁減的區域。

中國仍是希望之地

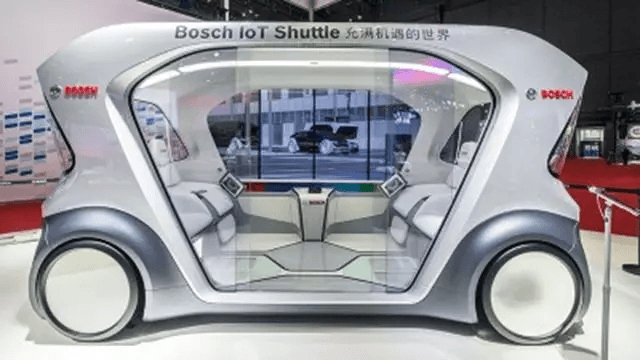

而放緩聲音最大的中國,巨頭們反而不吝投入。7月底,博世在上海成立全球首個“未來駕駛艙”技術中心。去年,博世在中國增加4000名員工,占據全球新增崗位70%。

在華投資方面,博世不是單干戶,大陸、采埃孚、巴斯夫和佛吉亞都宣布,在華成立一系列研發、測試和生產基地。這和印度、德國的收縮形成鮮明對比。

巨頭們認為,即便中國業務現在不振,但新業務的成長性仍居于全球首位。在中國的投資,不僅著眼于中國市場本身,還利用中國的供應鏈、智力資源和其他業務張力(政策、土地、創投氛圍、科技公司等),向全球輻射能量。

在全球整車業務同此涼熱之際,中國仍然是希望之地,也被認為是未來的豐饒之角。對中國市場和研發能力的認知,壓倒了“中期景氣周期”的盈虧算計。

來源:汽車人

本文地址:http://m.155ck.com/news/pinglun/96751

以上內容轉載自汽車人,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。