最近,新能源行業最大的事兒莫過于國務院發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》了。作為國家的方針政策,規劃就像是一座燈塔,或者說劃定的一條道路,定調了未來15年新能源汽車方向,也時時刻刻影響著新能源汽車產業未來的走向。

需要注意的是,此次國務院發布的規劃中,將2025年新能源比重的目標從25%調整至了20%,如果按照2025年3000萬輛的汽車銷量,這縮減的5%可是150萬輛的新能源銷量目標的調整,需要注意的是,這個150萬輛目標的降低,不是一個頭部車企整年的銷量,而幾乎相當于當下新能源汽車一整年的銷量,可見僅5%目標的下調,對新能源行業的意義發展重大。

工信部表示,這是綜合考慮產品的供給能力、消費者的消費傾向及市場需求空間等因素,同時在廣泛征求各方面的意見、進行深入測算后得到的結果。

行業人士分析認為,國家對新能源產業發展迫切,但面對國內一直不溫不火的新能源市場,政策在調整上更加顯得務實,這一點在刪除共享化后“新四化”變“新三化”中就可見一斑。不過從另一角度來看,這也是政策制定者最終向市場妥協的結果。

是的,從中汽協發布的前9個月的新能源銷量數據來看,全國新能源銷量達到73.4萬輛,同比下滑17.7%,與市場大盤6.9%的跌幅相比,新能源市場的回暖趨勢并不明顯。而從2018年新能源抵達125萬輛的巔峰之后,過去兩年新能源的勢頭都不明顯,即便是車企新能源產品已經持續增加到了近200款。

實際上,新能源汽車即便是國家層面的戰略,對國家能源安全、氣候環境、工業發展、汽車產業超越等方面,都有著不可忽略的重大作用,這一點毋庸置疑,也不可動搖,但在面對市場和消費者選擇時,不被廣泛接受成為新能源發展的核心難題。同時隨著新能源汽車補貼的退坡,中國新能源市場和行業還將經歷一段時間的陣痛期。

“新能源戰略激進了,現在回歸市場和更加理性對車企和整個行業來講,都是好事兒。”一自主品牌內部人士得知新能源政策調整后,向《汽車公社》記者表示,車企在新能源規劃上,都需要參考國家的規劃和步伐,調低目標一定程度上也為車企減了壓,“回歸理性之后,新能源行業會比以往發展得更健康。”

新能源目標全部落空

過去一直以來,中國新能源發展的步伐都較為激進,出現既定目標和實際表現不一致的情況,比如從2012年“十城千輛”示范推廣計劃,到上一個《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012—2020年)》,其提到的愿景和目標基本上落空了。

比如后者規劃的“到2020年,純電動汽車和插電式混合動力混合動力汽車生產能力達200萬輛”,從目前的情況來看,200萬輛的生產能力確實可以滿足,甚至還有富余,但市場卻無法消化200萬輛的目標。十三五規劃到2020年新能源汽車銷量規模要達全球第一,但過去一直領先的新能源全球巨頭在今年逐步被歐洲市場超越。

除了國家層面戰略的踏空,其實車企在跟隨國家戰略步伐發布的新能源規劃,其宏偉的目標和愿望也基本上都落空了。回顧“十三五”期間,大部分車企都發布了2020年的目標和規劃,比如最早的藍色吉利行動到長安的香格里拉,在2020年還剩2個月的時間中,幾乎不可能實現目標。

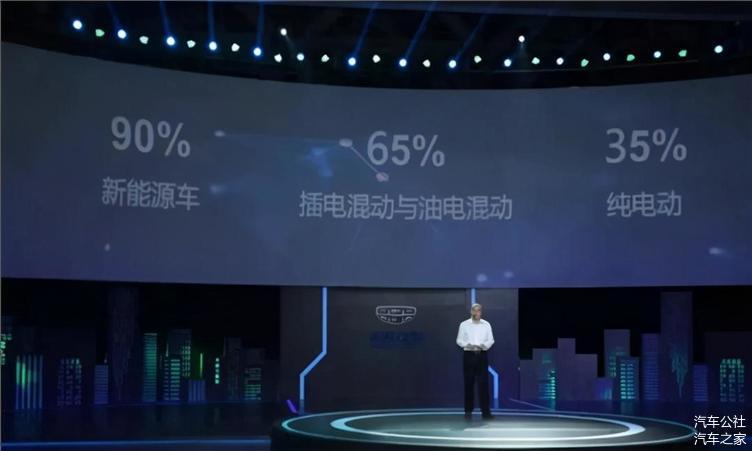

具體來看,藍色吉利行動在當時來看確實比較激進。吉利的目標是至2020年新能源汽車銷量占到總銷量的90%,其中,插電式混動與油電混動汽車銷量占比達到65%,純電動汽車銷量占比達35%。再看看2020年前9個月吉利新能源汽車(包含電氣化車型)的銷量為5.3萬輛,占比87.5萬輛的總銷量僅為6%。毫無疑問已經宣告藍色吉利行動的新能源計劃失敗。

作為自主品牌的另一個頭部企業長安汽車,其在2017年宣布啟動"香格里拉計劃",計劃在2020年完成三大新能源專用平臺的打造;而根據長安的十三五規劃,到2020年,新能源車銷量將占長安汽車總銷量的8.9%;長安集團到2020年新能源汽車在所有銷售的汽車中占比30%。現實的情況是,今年1-10月,長安的總銷量達到158萬輛,所以超過40萬輛的新能源,長安是無法取得的。

甚至包括上汽集團提出了到2020年力爭新能源產品銷量達到60萬輛;一汽集團計劃2020年新能源汽車占據全國15%的市場份額,成為中國新能源汽車領跑者;東風集團到2020年的新能源目標是80萬輛;廣汽集團自主與合資新能源汽車2020年產銷量突破20萬輛目標;北汽新能源提及2020年新能源年產銷要達到50萬輛;奇瑞汽車則計劃在2020年實現20萬輛的新能源目標銷量。甚至包括新勢力等車企在內,多數提出的宏偉目標均難以實現,入不敷出,這才引發了那么多新勢力造車暴雷。

實際上,上述這些車企動輒數十萬輛的新能源,放在2020年的當下,全年銷量可能僅有幾萬輛,突破10萬輛的也屈指可數,無疑證明了幾乎所有車企的十三五新能源規劃目標落空,“彎道超車”夢想也暫未能如愿。從根源來說,整個行業對新能源市場存在嚴重的誤判。

究其原因不難發現,國內新能源市場依然處在產業生命周期的初創期,這個階段,一方面是產品尚未被廣泛接受,同時在充電等技術設施方面尚不完善,用戶里程和補能焦慮難以得到更好解決,商業戰略的實施并不清晰,依然存在較高風險。

很多時候,政策對市場確有決定性的影響,但是市場也有其自身發展規律,兩者相契合的時候,當然會相得益彰,但是,當兩者相悖的時候,政策造成的偏差,終究還是會被市場所糾正,這樣的例子,歷史上屢見不鮮。

那么下一個新能源規劃到2025年新能源銷量占比達到20%,即達到500-600萬輛的總量,從目前約150萬輛要躍升到未來5年的500萬輛,這個愿望能夠實現嗎?

內燃機主流地位不可撼動

實際上,就在國家發布調低后的新能源目標計劃前夕,一場關于內燃機的國際性學術會議在濟南召開,國內外著名專家探討了內燃機的未來發展趨勢。中國內燃機學會副理事長譚旭光表示:新能源消滅不了傳統能源,傳統能源也阻止不了新能源,未來客戶的需求將帶來多元動力的發展。中國工程院院士、中國內燃機學會理事長金東寒也表示:在相當長一個時期內,內燃機作為主流動力的地位不可動搖。

據交通運輸部2017年統計,內燃機承擔著我國客運的78.8%,貨運的77%,是汽車、卡車、工程機械、船機、農機、國防戰車等的原動機。另一份數據也顯示,2019年,我國內燃機產量已突破7600萬臺,總功率突破26.7億千瓦,成為世界內燃機生產和消費大國。內燃機匹配的汽車、工程機械、農業機械、摩托車、小型通用汽油機等產品,均占全球30%以上的產量。

是的,當把“內燃機主流地位不可動搖”和“新能源下一個15年規劃的更市場化和務實”放在一起來看,就很有意思了。中國的汽車工業,不能跨過內燃機直接進入到純電動車領域,包括很多人在質疑,在強大的節能減排目標和雙積分壓力下,車企都去轉型搞新能源了,那么傳統的內燃機技術的升級又該誰去操作呢?繼續掌控在外資企業手中嗎?

盡管大家都知道,新能源汽車的這種增長,是政策“逼”出來的,而非市場真正內在需求的推動,但是這種高增長,還是讓行業陷入了一種集體迷思——就是電動車很快就會超越甚至全面取代燃油車,這非常危險,直接的結果就是導致新能源過度投資,工廠土地荒廢,最后納稅人的錢白白打了水漂,這種情況在當前已經比較嚴重了。

毫無疑問,最正確符合規律的辦法就是內燃機和新能源等不同能源方式的多元化發展,新能源電氣化也倒逼內燃機產業進行不斷升級。內燃機需要解決的是油耗和排放,通過一些電氣化方式的介入比如48V、混動等,達到節能減排的目的。

另外一種觀點認為,過分強調新能源,以及用太過強硬的手段實現非市場化的調控,最后很容易給人造成誤解,中國品牌傳統汽車不行就轉型到新能源。在大多數人眼里,就會形成一種認知,“燃油車都沒搞好去搞新能源”,這對中國汽車的形象的確會帶來負面效應。這也不難理解,有太多的人對目前新能源汽車的續航,安全、電池衰減等問題存在隱憂,這直接滯緩了新能源市場的發展速度與步伐。

但其實,中國品牌在發動機、變速箱等核心三大件領域實現對老牌外資車企的追趕和超越,已經遠超中國消費者的想象。就拿長安來說,其發布的藍鯨動力系列產品,在經過一年的市場驗證后,得到了消費者的廣泛認可,推動了旗下產品的熱銷。此外,廣汽傳祺發布的第三代1.5T/2.0T發動機分別獲得40.48%、40.23%熱效率認證,第四代2.0ATK發動機更是獲得42.10%熱效率認證。

?

除此之外,奇瑞大名鼎鼎的1.6TGDI發動機145kW,290N·m的驚人數據也值得一提。還有吉利的1.0T\1.5T\2.0T系列發動機,無論是性能參數還是節油能力,都達到了世界一流水平。包括長城最新一代的動力總成4N20發動機+9速濕式雙離合,這臺2.0T發動機的最大功率180kW,扭矩385N·m,遠超大眾EA888的性能,達到世界頂尖水平,而它的9速濕式雙離合變速器更是業界罕見的跑車級變速器。

之前也有不少車企在抱怨國家在新能源政策和雙積分方面的無情和重壓,“不少自主品牌力量很薄弱,需要時間去成長沉淀,不切實際的壓力對行業發展來說是一種災難。”也有行業人士認為,新能源賭的是未來,至少在眼下的5-10年內,內燃機技術依然會占據主流,將決定傳統主流車企市場、品牌、銷量、營收和利潤等各方面的指標,轉型不會那么順利和徹底,而這次新能源政策向市場低頭無疑也與這個觀點不謀而合。

文/杜余鑫

---------------------------------------------------------------------------

【微信搜索“汽車公社”、“一句話點評”關注微信公眾號,或登錄《每日汽車》新聞網了解更多行業資訊。】

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/131548

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。