“技術落后傷自尊”,魏建軍怎么也忘不了上世紀末長城汽車剛起步時被供應商拿著專利技術“要挾”時的場景。從那時起,長城汽車與魏建軍便踏上了技術自研的道路,與他一路同行的還有蹣跚起步的中國汽車產業……

“從被動轉型到自覺進化”

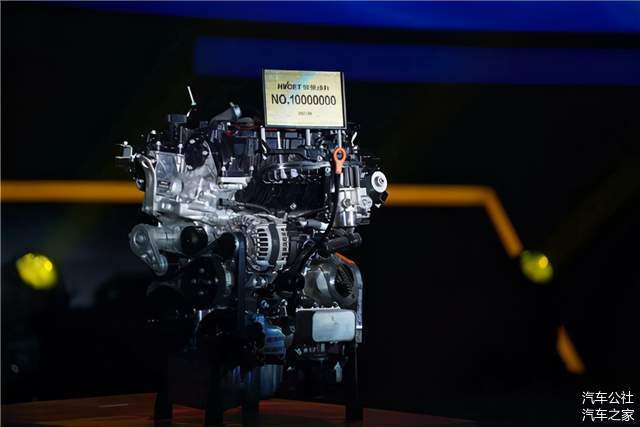

如今,長城汽車再次來到一個值得駐足的一刻—蜂巢動力第1千萬臺發動機下線。如此一來,長城汽車也正是成為自主品牌中首家生產銷售發動機達到千萬量級的企業。

從“長城內燃機制造有限公司”到“長城汽車蜂巢易創科技有限公司”,從技術老舊的491QE多點電噴汽油發動機到游刃有余的GW4N20 2.0TTGDI汽油發動機,從逆向研發的艱難起步到正向自研的揚帆起航,20載歲月,長城汽車實現了發動機核心技術的快速迭代,“不管什么技術,掌握在自己手里才踏實”成了多年來來魏建軍心中的“執念”。

曾幾何時,模仿與追趕似乎是自主發動機技術擺不脫的宿命。在外資品牌強大的“三大件”品牌效應之下,“家底薄”的自主品牌被常年桎梏在油耗高、耐用性差、可靠性低、動力弱等市場質疑聲中。只不過,“黃金年代”里狂熱的市場氛圍給予了諸多自主品牌極大的寬容度,也使得部分自主品牌從一開始便駛向了錯誤的方向,讓本就行之不易的自主品牌技術突破帶去了難以抹去的陰霾。

“做銷售的,不能老去在意產品,要轉變一些不一樣的銷售方式。異想天開、才能茅塞頓開。膽大妄為,才能有所作為。”力帆、華晨以及眾泰的商人思維以及“拿來主義”始終占領著經營高地,等待它們的結局只能是黯然落幕。

雖然,那些試圖實現跨越的自主品牌都在吃到時代紅利之后,開始有意識的迅速構建起自身的核心技術體系,類似于吉利博瑞的JLE-4G18TD、長安CS75的JL486、哈弗H6的GW4G15B等自主研發的發動機翹楚也紛至沓來。

可發展初期造就的道道技術斑駁已經成為了橫亙在自主品牌面前的一道鴻溝,品牌向上的艱難性歸根到底是技術體系缺乏應有的競爭力,而這需要在今后的日子里靠著敬畏與熱愛才能慢慢撫平。

多年以后,理念到技術,從零件到系統,從開發到研發,相關自主品牌已經建立起一整套完善的研發體系鏈,并在連續可變氣門升程、熱管理模塊、350Bar中置高壓直噴等發動機技術上實現了突破性進展。可以說,盡管在部分基礎工藝和部分關鍵零部件領域與頭部企業依然有著差距,可無論是在燃燒效率還是排放水平又或是性能可靠性等層面,自主內燃發動機所展現的技術競爭力早已不可同日而語,有了與大眾、本田等車企一較高下的資本。

各大主機廠正憑借著技術的底層變革與逐漸清晰的市場洞察引領著自主品牌在傳統發動機技術領域的反攻節奏,吉利、長城皆是如此,并且一貫堅持“過度研發投入”的長城或許在某些方面更能反映自主品牌從被動轉型到自覺進化的發展戰略轉變。

數據顯示,我國內燃機專利申請量在2015年后保持10,000項以上,并且呈現出持續上升的勢頭。到2018年中國內燃機專利申請量達到13,358項,同比增長32.07%,專利授權量達到8,386項,同比增長15.26%。

“長城汽車蜂巢動力第1000萬臺發動機下線,代表著中國汽車品牌技術研發實力取得突飛猛進發展,是中國汽車品牌一次實質性突破。其重要意義不言而喻,這表明中國自主研發制造內燃機經過了市場和消費者考驗,發展到一個新的里程碑。” 中國汽車工業協會副秘書長師建華在蜂巢動力1千萬輛下線儀式上的講話雖然帶著些許恭維的意思,但是其對中國自主品牌的技術研發能力的總結是有著現實意義的。

二十年間,中國自主品牌在內燃機等汽車核心技術方面所付出的所有投入正迎來開花結果的階段性時刻,這一階段來之不易,未來也必將荊棘載途。

“協作大于顛覆”

有時,兩個時代就在不經意間悄然交錯。就在長城汽車的蜂巢動力舉行1千萬輛下線儀式的同一天,7000公里外的德國卻出現了一種截然相反的聲音。

“奧迪將在2026年淘汰以柴油和汽油為動力的內燃機車型,甚至包括混動車型”大眾在與特斯拉的針尖對麥芒中,再次展現出一絲歇斯底里的顛覆決絕。

而早在3個月前,通用也對外宣布稱計劃在2035年前停止生產所有以柴油和汽油為動力的轎車、卡車和SUV,并將其全部新車轉向電動化。傳統底特律的巨頭們義無反顧地選擇投身于電氣化之中,試圖用今時坎坷換明日坦途。

對內燃機如此“絕情”的又何止是大眾、通用,從底特律到法蘭克福,從上海到東京,集結號高奏,新時代的戰爭已經轟然打響,內燃機成為了眾矢之的。

無論骨子里有多“傳統”,面對洶涌澎湃的未來,誰也不想輸。對于大多數人而言,現在仍抱緊內燃機不一定錯誤,可投入電動化的懷抱肯定正確。

“站到全球角度來看,長城要著眼于10年之后的競爭格局。因此,動力方面我們不能偏科,必須要做到‘一個字都不能落’,無論是串聯混動還是并聯混動,內燃機還有很大的潛力可供挖掘。”魏建軍對來勢洶洶的電動化顯然有著不一樣的理解。

為此,基于汽油、柴油、合成燃料、氫氣4種燃料形式,以及EG、EB、EC、EN、EZ及ED6大產品平臺,蜂巢動力還將進一步推出23款發動機產品,全面兼容常規與混動架構,適應多種適用場景,具體包括1.5L汽油機、2.0L及以上汽油機、2.0L及以上柴油機以及新燃料與預研發動機四大類。

長城對內燃機的“偏愛”是有底氣的。根據中國內燃機工業協會數據顯示,2020年,我國內燃機銷量下滑至4681.30萬臺,同比下降0.70%。進入2021年以來,隨著全球內燃機訂單向國內轉移,內燃機行業更是呈現出逐漸提高的態勢,今年一季度,我國內燃機累計銷量1242.31萬臺,同比增長66.31%。

在長城看來,對于動力的研究要持續不斷,可以“禁油”,但是發動機必須要存在,可以停止傳統動力的研究,但是混合動力里面的發動機也會長期持續一段時間存在。

有人會質疑,為了適應雙碳目標,大多數主流發動機必須再大幅提高燃燒效率,可這意味著每向前一步便需要投入更多的資源,來研究新的燃燒方式,使用新材料、新技術,且回收周期較長,同時新能源技術以及自動駕駛技術又是大多數車企不可避免的投資方向,這使得短期內車企的研發成本壓力會俱增,為企業發展背上沉重的經營負擔。

可實際上,從發展歷史來看,內燃機和發電機幾乎是同時起步,如今二者都已相當成熟。電動化賽道可能是有盡頭,但是技術進步是無限的。

不可否認的一點在于,未來降低碳排放是整個內燃機行業的首要課題與重要任務。但純電不該是實現低碳的唯一考慮的方向,當前更應當考慮的指標應該是效率。

從汽車產業的整體中長期發展來看,傳統內燃機、混動發動機、燃料發動機等能源技術應該共同組成全新的產業結構,協同促進汽車動力結構的多維化,進而實現汽車出行的低碳化與高效化,而并非押寶于某一項能源技術。

就像是現在電池領域,雖然鋰電池、錳鋅電池、鉛酸電池、鎳氫電池等由于密度、安全性及制造成本差異巨大正在經歷震蕩期,可目前最佳的辦法仍然是讓企業在市場化的環境中公平,以市場為導向,以技術為發力點,各自展現出不同的優勢,由消費者親自抉擇。

是的,新能源與內燃機的發展可能并不是非此即彼的關系,這是一個全球化供應鏈生態,汽車的產業鏈太長了、系統復雜,新能源也無法在短期內替代傳統內燃機。在這波浩浩蕩蕩的轉型運動中,協同發展的主題可能大于顛覆。

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/149512

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。