8月26日,由蓋世汽車主辦的“2021行業首屆智能汽車域控制器創新峰會”于上海汽車城瑞立酒店隆重召開。本次會議持續兩天,將圍繞智能汽車、智能駕駛域控制器、智能座艙域控制器、底盤及車身域控制器、智能駕駛計算平臺、電子電器架構、軟件定義汽車、車規芯片等行業焦點話題展開。會議期間,蓋世汽車研究院總監 王顯斌發表了《智能汽車域控制器市場應用展望》的主題演講。

蓋世汽車研究院總監 王顯斌

以下為演講實錄:

各位領導,各位朋友,各位專家,大家好,我是王顯斌,今天很榮幸為大家分享匯報關于域控制器的進展。

我的報告分為三點:1、智能汽車域控制器發展背景。2、自動駕駛與座艙域控制器應用進展。3、未來域控制器趨勢展望。

大部分人都比較清楚域控制器為什么要出來?作為一個新的品種,最主要的核心是隨著智能汽車的發展對于數據、通信性能、算法以及算力的要求急劇增加。過去分布式架構下那么多ECU由不同的零部件廠商提供,它可能是一個黑匣子,所有數據都是信息的孤島。演變到域控制器能解決比較大的問題在于是降本和數據不斷的迭代,包括車的線束成本的降低,這對智能汽車的發展有比較大的幫助,所以出現了域控制器DCU的概念,本質上是解決成本和技術瓶頸的問題。

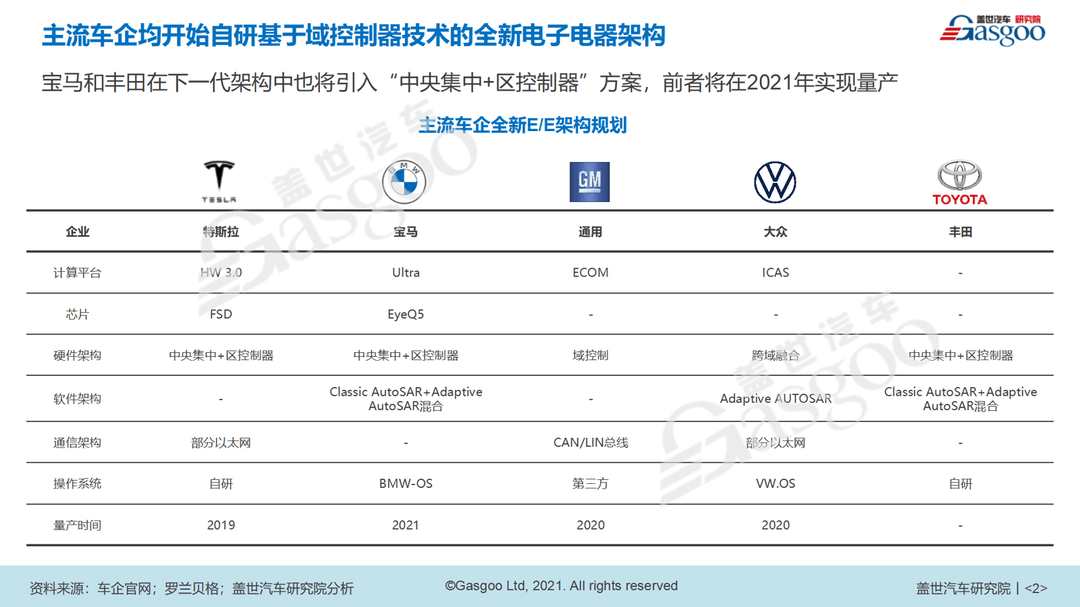

我們統計了全球(包括中國)在域控制器里面整車企業的進展,第一類是以Tesla為代表的比較高階的以中央計算和區域控制器為代表的格局,包括后續的寶馬、奔馳也會有相應車型推出。第二種是大眾跨域的架構,第三個是國內很多企業,包括自主品牌和部分合資品牌基于原來的平臺架構不斷演進的過程。

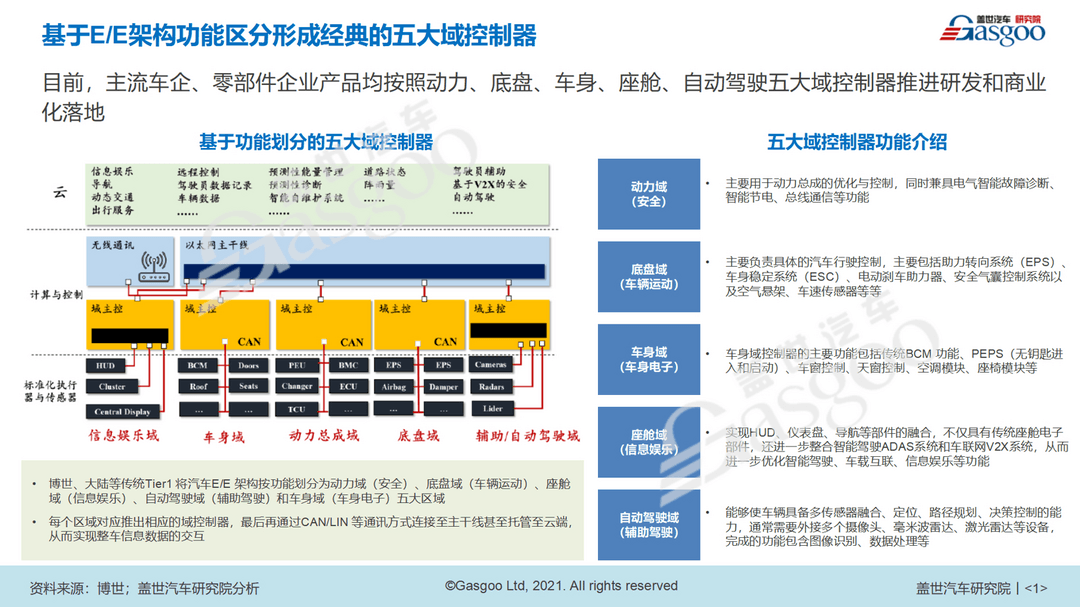

現在典型分法是基于E/E架構,比如分為信息娛樂、車身、動力總成、底盤、輔助和自動駕駛,實際上每個域控制器的概念是按照功能區分的,比如說對于動力域是對應新能源汽車中電控、動力系統及總線通信的控制;對于底盤是針對制動、轉向等領域部件的控制,當然底盤域未來發展是往線控技術和更加集成化的思路去走,而車身域控制器是基于原來BCM的整合,不斷延伸它的功能。對于座艙和自動駕駛為什么成為整個行業里面關注的焦點?這里面本質的區別在于它帶來的價值的增值,包括技術的壁壘,包括產品的差異化這塊是比較重要的,所以有很多新的企業不斷進入這個領域。

不同的域控制器從性能來講要求也不太一樣,比如說對于自動駕駛、動力系統、底盤等域控制器產品對于功能安全、信息安全的等級,包括算力的要求,包括操作系統的執行和運用相對來講要求比較苛刻的,但相對來講,對于車身不管是算力還是性能安全要求就會弱一點。

隨著域控制器的誕生,目前行業里面也出現了域融合、區域控制器和中央計算機集成的方案。包括大眾、寶馬、安波福等公司已經開始出現域融合,動力總成和底盤因為協同控制的部件比較多,功能安全級別相似,我們認為未來有可能會成為類似于車輛運動域部件。

但是在高等級的自動駕駛,因為要考慮到冗余,這里面就必須要做一個分開。比如說在L1和L2標配相對來講可以做融合,但是高等級還是要做一些區別。在區域控制器里面,因為有區域做這個集成,一方面控制器線束搭載和算力均衡運用是比較合適的。當然有些區域也并不是適合區域控制器的集成,這是要做分類的探討。

我們認為域控制器的誕生是未來驅動智能汽車軟件和硬件融合非常核心的部件。分為應用算法、中間件、系統軟件、芯片和硬件平臺,域控制器在下面環節連接了外圍的傳感器,包括上游軟件的中間產品。

對于它的影響比較大的是主控芯片,核心主控芯片往GPU+XPU方向去走。第二個影響比較大的是軟件操作系統,未來復雜的嵌入式系統是一個發展方向。第三個是應用算法,這對零部件公司或者核心主機廠來講是差異化的一個點。

第二部分是我們對于自動駕駛、座艙域控制器的看法。

現在自動駕駛的發展,對于輔助駕駛,從消費端來講是愿意去消費的,而且愿意接受這種功能的用戶份額越來越高,比如說輔助駕駛L2里面消費者認為比較重要的占88%,對應意愿消費金額大概3000-4000左右人民幣。聚焦到不同功能,比如說安全輔助需求也是比較大的。隨著自動駕駛在中國的發展,L2級別以上智能汽車駕駛滲透率預計2025年超過40%,2025年自動駕駛域控制器出貨量將超過400萬臺套。

從競爭格局來看分為四類,第一類是傳統是外資Tier 1,第二陣營是本土Tier 1,第三陣營是互聯網科技與軟件公司,第四陣營是整車企業。

第一陣營的優勢是整車架構和底盤技術積累豐富,核心技術領先。劣勢是業務條線復雜,本土化場景開發緩慢,靈活性不足。

第二陣營的優勢是更加契合國內交通場景應用需求,提供靈活性的定制化客戶開發。劣勢是核心軟件、算法優勢存在瓶頸,嚴重依賴海外企業。

第三陣營的優勢是AI、大數據算法等技術能力突出。劣勢是平臺需要跨車型整合,系統平臺需突破互通性。

這是傳統外資Tier 1與本土Tier 1兩種配套策略。以外資為代表的策略更傾向于自己跟芯片跟中間件跟零部件公司去做整合,做一攬子域控制器解決方案,國內則更多是偏向于集成化和協同分工的模式,當然國內也有很多企業開始不斷地拓展它的邊界。

據我們了解,安波福將于2022年推出相對比較好的區域控制器方案,其中一個特點是它對于輸入輸出端和中央計算的分離,因為它把設備接到區域控制器,再由區域控制器接到域控制器,它解決的問題是在于可以平衡區域控制器和主機控制器算力的分配和性能的優化。

華為作為全棧技術方案的代表,推出的MDC也是基于華為芯片和傳感器,操作系統,中間件等一系列的部件做一個整合,這里面也做了不斷地拓展,實現硬件的更換和軟件升級。它也能滿足L2到L5,按照使用特點推出不同的域控制器的產品。

從整車企業里面可以看到全棧自研的Tesla和國內新勢力來看,傳感器硬件冗余是比較多的,Tesla通過自研域控制器和FSD等芯片,國內小鵬和理想也在不斷地往操作系統,軟件算法不斷地延伸。以Tesla為代表的企業,它的域控制器架構相對來講走的是比較靠前的,中央模塊、前車身、右車身,左車身代表不同的功能整合,從全球來講這也是頂級方案。

從全球來講大量主機廠,包括豐田、寶馬、通用、大眾陸陸續續推出它們的域控制器,比如說寶馬和豐田偏向于中央和域控制器。

第二個模塊是智能座艙。

智能座艙從調研結果來講,消費者特別對于HMI和座艙科技感來說,痛點是比較突出的,但還是愿意多花錢去買這樣的體驗,比如說有接近20%左右的人愿意花5000塊錢買一套體驗比較高的座艙產品。

從車企應用角度來講,目前代表性的車企產品在交互界面,比如說中控顯示尺寸現在基本上都是在10寸以上,包括智能表面和人機交互里面的聲紋識別和人臉、語音,這塊對域控制器的要求帶來非常大的挑戰。

我們對于域控制器的看法,隨著智能汽車的發展,目前我國域控制器的出貨量在60萬左右,預計到2025年智能座艙域控制器出貨量能夠超過500萬,復合增長率差不多在50%以上。

域控制器代表企業來講,偉世通、大陸、松下、諾博等企業基本上都推出了非常靈活且有針對性的座艙域控制器解決方案。對于顯示屏的接入也越來越多,包括座艙里面人機交互整合和功能越來越頻繁,對于算法要求也越來越多。座艙系統集成化從過去IVI屏幕儀表是分離式的,未來會不斷地做一個整合,實現更好的協同分工和開發的成本下降。

智能座艙的痛點其實是比較多的,我們看到自動駕駛和軟件平臺的公司,比如說聞泰、映馳、北斗星通都提出不同的解決方案,包括部件集成化、設備多元化的接入和整合,這塊也是比較多的。

除此之外,我們也看到大量的芯片公司紛紛都在針對高性能的芯片產品做研發和推廣,這也是未來助推域控制器和高等級自動駕駛的落地。自動駕駛與座艙域控制器主控芯片進一步向中央計算芯片融合,從而通過集成進一步提升運算效率并降低成本。

第三部分是對于未來域控制器的演進。

這里有幾個代表,一個是全棧的,以Tesla和華為為代表,還有開發合作的代表。全棧能力的供應商還是比較小眾的,未來域控制器的發展還是會更偏向于開放合作協同。我們認為汽車相對于手機來講為什么不會出現贏通吃的局面?首先是汽車的部件,采購體系、車規級認證和產品可靠性,相對手機來講是非常高的。所有的硬件,所有的測試開發認證要求是非常嚴格的,在汽車域控制器里面我個人覺得會更偏向類似安卓操作系統平臺發展的思路,是以平臺化為主做一個協同的開發。

當然我們也看到主流的企業盡管做一個協同分工,然而比如說博世、采埃孚等也開始往中間件不斷地做拓展,還有部分企業在芯片領域也做大量的研發,也就是說對于核心技術大家的掌控能力是不斷深化的。

雖然現在域控制器比較新,但是它既要適應低等級的,又要適應高等級的發展。還有性能,比如說SOC數據處理、執行和決策層的要求。通訊,現在要往PB級數據進行處理,包括通訊傳輸要求是比較多的,也包括現在的功能安全、網絡、跨域功能協調。汽車未來不會單獨只是買了不變的產品,它應該是常用常新的新物種,應該有很多新的功能去拓展,這里就涉及到了OTA。

我的報告大概就是這些內容,如果大家對于研究院的數據報告感興趣也可以跟我溝通,謝謝大家。

來源:蓋世汽車

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/154664

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。