眼前的應接不暇,耳畔的人聲鼎沸,一切都如料而至,一切又都充滿新奇。第十九屆廣州車展給我的觸動,最后凝結為兩個字:慶幸。

陳獨秀在《敬告青年》里這樣吶喊:“自宇宙之根本大法言之,森羅萬象,無日不在演進之途,萬無保守現狀之理。”汽車產業的劇變,超出所有人的預期。倘若翻看兩年前同樣是寫廣州車展的《再見,廣州!》,那時感慨弱勢車企的衰滅消亡,如今已然在眾泰們的破產中兌現。而新格局的形成,又比我們的想象更為迅疾。

變化,即意味著跌宕起伏風云變幻,故而我慶幸不曾錯失一個宏大行業轉型中的精彩紛呈;變化,也意味著機遇風險交錯頻頻,我也慶幸多數人受澤于機遇紅利勝過風險壓力。

展臺配色、布局、燈光不止是體現品牌當前營銷風格,陳列的一輛輛展車也不止是彰顯技術實力、策略路線,甚至這一切的內涵都超越了車企們或進取或無力的狀態,更是時代偉力塑形行業的寫照。

多元化的契機與變異

至少,再也沒有聲音埋怨“這一屆車展沒什么可看”。

這樣的端倪,從今年上海車展便拉開了序幕。顯性角度,是由于諸多新品牌和重磅車型的加入,以及新能源和智能化制造新焦點;隱性角度,則是由于審美、調性和價值取向的多元化,為品牌個性化提供了推動力和保障,也讓跨界、聯名、共創有了土壤——既然品牌們紛紛有個性,跨界又比比皆是,又怎么會缺少看點?

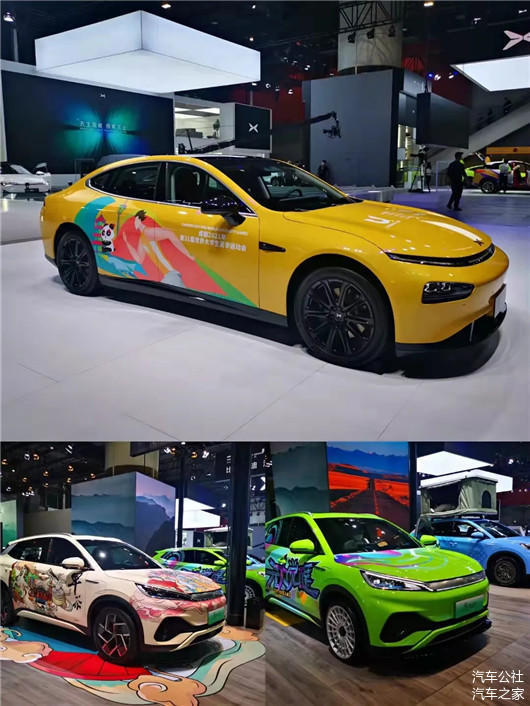

以視覺而論,本屆廣州車展的新車特別喜歡玩轉文創主題或者品牌聯名車身涂鴉。 小鵬P7的圖案是成都2021年大學生運動會;凱迪拉克CT4則與原神手游聯名,車身繪制了“刻晴”;而比亞迪元Plus有國風早茶和“元氣”圖案,特別契合廣州這個氛圍看起來帶有粵式松弛和養生的城市。其他品牌諸如幾何也加入到或國潮或新穎的文創序列,增加了色彩和形狀的豐富性。

倘若說車身涂裝的主題還偏文藝,那么機甲風就是本屆車展的另一個趨勢。

我把本屆車展的MVP頭銜給予2.1館沙龍智行的機甲龍,相信必然有許多贊同的聲音,也同樣有激烈的反對意見。

并非我個人對機甲龍極其偏愛,或者打算斥資48.8萬元訂購一輛。從微觀角度說,以聲量、話題性和關注度考慮,機甲龍是當之無愧的焦點,也和其他人氣車型一起,將整個廣州車展的熱度顯著拉升。而從宏觀角度分析,機甲龍就像之前的坦克系列,甚至類似特斯拉、蔚來,在爭議中走出自己的路徑,充分體現了“取向多元化,各有各活法”的市場新態勢。

“這并不是一款無聊的車”,盡管連我們團隊里也有同事明確表明不喜歡機甲龍設計,微信上一些媒體老師也表達了不欣賞的態度,哪怕連我都質疑純裝飾作用的虛擬排氣口意義,以及車尾龍爪設計改善氣動的效果(因為翼面是垂直方向,這個解釋適用于橫向控制增穩,而不是像定風尾翼或者水平部件那樣改善水平氣流或者下壓力/抓地力),但終究無人否認機甲龍的個性,已經在聲量上的初戰大捷。

正如“奔波兒霸工作室”提供的B站調研結果,接近兩千張投票里,59%認為機甲龍好看,而剩下則直呼“太丑”,呈現兩個極端態勢。那么機甲龍到底算不算成功?

一方面,用新科技錨定品牌形象,當前難度越來越大。不但“科技品牌”的同質化越來越明顯,舉凡新車品牌都要號稱自己在電動化、智能化、自動駕駛領域實力超群,同時技術迭代和參數升級速度過快,特別是對“期貨新車”來說,還不如開創前無古人的設計語言和造型風格更為有效。當然,前提是有把握讓市場接受這樣的設計。

另一方面,如前所述,審美、調性和價值觀的多元化推動力品牌個性化演進,這也是為何營銷與帶貨越發依賴私域流量的原因。如今市場規模龐大,成功的產品并不是要“取悅全民”,而是要“引發全民關注,取悅潛在客戶”,哪兒有人人都喜歡的橙子?正如文飛所言,要在10%市場里拿下80%份額,這是沙龍給自己定義的成功標準。

就是有些產品力高指標最后能否兌現,會給研發、制造、SQE等方面帶來挑戰,現在flag很高,難免有質疑聲音。當然就如文飛所說,懷胎9月,遂有此結晶。聚合長城之力的沙龍智行和凝結吉利之能的極氪,再加上合長安、華為、寧德時代之勢的阿維塔,一定當中會走出下個階段最出色的本土新品牌,當然也有人可能倒在征途中。

除了沙龍智行之外,捷達也帶來了變形金剛式的機甲。我跟同事開玩笑表示:“這個應該定位成接近高達而非變形金剛,也就是日本有高達,中國/德國有捷達。高達很高,那捷達可以迅捷。”作為一個平價品牌,形象塑造難度勝過感性化的高端品牌,而捷達可以說是打出一記好牌,引來不少觀眾駐足良久。

受眾胃口決定品牌動作走向。

故而,當消費者對汽車設計風格訴求變化之后,自然而然有人繼續提供優雅范兒,有人拿出硬派越野,也就有人給出機甲設計;當消費者對不同的性能參數各自看重時,那么有的廠家打出顏值牌,有的堆砌芯片算力和激光雷達數量,有的喋喋不休自己百公里加速是4秒還是3秒。誰都有理,誰都不是真理。

多元化的結果,還在于讓弱勢企業迷惘了方向,而強勢企業總想著將手伸到其他廠商的范圍里。于是,廣州車展有些展臺調性似乎跟上海車展、成都車展大相徑庭。

例如蔚來展臺擺放了相當多的技術說明,從熱融自攻鉚接雙伺服FDS、高強度抽芯拉鉚、自沖鉚接SPR等到三種充電樁,這都不是自動駕駛式的科技范兒,而是工匠式的技術范兒。我猜,蔚來是為了用更細致的解析,讓受眾對“車身扭轉剛度達到了44,140牛·米/度”有一些輔助認知,盡管理解門檻不低。而極狐干脆在αT旁邊放了越野品牌愛用的戶外帳篷;反而是斯巴魯開始拿著豐田bZ4X的姊妹車大談“電動化”。

3.1館內,上汽三子占去多數鏡頭,其中榮威的炫酷展臺風格最為吸睛,炫晃燈光有些接近領克的夜店風,但是又多了些科幻元素,而格框式架構略似奧迪以前喜歡用的展臺風格。

相對來說,名爵布置簡單一些,色調偏暖,稍稍有點“夢幻”。上汽大通倒是車型產品的元素讓我駐足更久,D90 pro亞馬遜用的軍綠色涂裝結合粗獷設計相當有感覺,顯然沖著硬派越野SUV被坦克帶火之后的潮流而來。“上汽牛”皮卡的命名之前已經在業界引發討論,那么“牛魔王”就更具有出位效果,我路過的時候,已經聽到旁邊有幾個女生在議論“這車怎么叫牛魔王?好有意思。”而房車叫作“生活家”,確實非常應景,現在房車也是上汽、奇瑞等車企打算挖潛的領域。

將9月成都車展變成“保定車展”的長城軍團,除了沙龍智行以外,哈弗與炮展臺的文創風與本屆車展潮流一致,但如果要說起將整個展區定為國潮文創,則哈弗是唯一做到極致的品牌。相形之下,坦克從展臺風格到產品外觀,都比原先更厚重一些,將更為出位和進攻的元素留給沙龍作為發揮的空間。

對于多元化的作用,接受者謂之精彩紛呈,排斥者呼為光怪陸離。然而世界卻越來越像個萬花筒,廣州車展不能是例外,汽車行業同樣不是例外。

傳統勢力都有新王牌

從來不認為傳統車企是諾基亞,而新勢力都是蘋果。正如多年前特斯拉嶄露頭角時,我預測其必然會攪動風云,盡管未料到風暴能夠席卷整個世界。

這是由汽車的本質所決定的。消費電子永遠不會像汽車一樣,承載著用戶的生命安全,那么對安全性可靠性的要求,車規級達到了令工程師們發指的程度。這樣的訴求,注定難以百分百照搬互聯網式的高速發展模式,換句話說,FOTA也不能省去各種嚴格至極的測試認證流程。

基于同樣的道理,本次車展,我贊賞小鵬通過G9去支撐品牌形象的高端性,卻依然比較質疑飛行汽車——民航的安全可靠性是由極其龐大的團隊、嚴密的標準體系去保障的,個人飛行器如何做到接近?不可能家里養一支地勤隊伍吧?也很難全部維修排故都通過OTA。

繞回來,那就是意味著傳統車企手里依然有著自己的重磅大牌。

今年廣州車展,展車總數達1020輛,其中全球首發車54輛,概念車28輛,均高于去年;新能源車型為241輛,環比上屆提升約70%,值得注意的是,外國品牌新能源展車為88輛,占比接近四成。在新能源領域,尤其是智能電動車市場,傳統勢力開始反攻,合資品牌開始反攻。

這次豪華品牌大規模展出電動化車輛,意味著傳統品牌尤其是豪華品牌,有著自己的實力沉淀,能夠面對新勢力和特斯拉組織起“反撲”。不過由于各家投入力度不同,項目進度不同,思路也不同,故而體現出來的水平也不盡相同。

8.1館的奧迪展臺值得大書特書,應該是全館面積最大的展臺了。不用說,廣州因為旁邊佛山的緣古,向來算是奧迪的主場,那么這次奧迪展臺依然大而全,一汽奧迪連同旗下進口車悉數登臺。

和同事討論時,我們從展臺中央的三款新車看出奧迪的思路:

奧迪A8L Horch霍希版在是60TFSI之后又一次品牌上攻的努力,瞄準了邁巴赫S級——這意味著奧迪維護鞏固品牌溢價的決心比以往任何時候都更加突出。

能夠站在三輛車的中間,我確信Q4 e-tron被奧迪賦予了電動時代沖量的職能,畢竟e-tron國產后仍然是50多萬的售價,而且很多人誤以為它是一款B級SUV,卻不知道4.9米長的車身其實對標的是寶馬iX而非iX3。那么價格高、平臺油改電的e-tron就不可能去扮演走量車型的角色,一定需要一款規格小一些、采用純電動專用平臺的車型做大電動車銷量規模。

奧迪e-tron GT代表著這個品牌高性能板塊同樣也在推進電動化。畢竟J1平臺就是保時捷Taycan的基礎。

而比起奧迪,凱迪拉克尤其是LYRIQ更值得關注。

在此次展出的豪華電動車里,寶馬iX的平臺是油電雙用,這在電氣一致性(包括布線、響應速度)、電池規整度(影響車艙布局、續航等)和支持智能化功能方面會弱于純電專用平臺。奔馳EQA和EQB雖然號稱基于MEA電動車架構,但MEA1.0版還是跟MFA燃油車平臺有關,其實就是油改電的“魔改”。路虎和沃爾沃也都不是純粹的電動專用平臺。故而這些就像奧迪e-tron,不能算是豪華品牌電動化產品的最好代表。

奧迪的Q5 e-tron和Q4 e-tron雖然不是油改電,但MEB是通用化平臺,而高端電動平臺PPE還沒有衍生出量產車型。因此,當下豪華電動車最好的代表,就是這次人氣爆棚的凱迪拉克LYRIQ。

凱迪拉克的奧特能Ultium/BEV3平臺算是從上往下打的應用,電子電氣架構也是新設計,加上超大屏幕的設計,可以算是本次車展最值得提及和有代表性的豪華品牌電氣化產品。

說到整車平臺,顯然深諳此道的朋友會覺得凱迪拉克真正的精品除了圖騰級的凱雷德,其實都在于轎車序列,Alpha和Omega兩大后驅平臺在最近兩個世代產品里,貫穿了凱迪拉克除了XTS之外的所有轎車型號,故而“同級操控最佳”、“沒有后驅,不算豪華”的口號敢喊得咄咄逼人。

但是,電動化時代,凱迪拉克率先拿出來的卻是LYRIQ這款SUV。這讓人想起奧迪,燃油車的歲月里,定義它在中國市場位置的是A6L,可跨入電動車行列時,e-tron以SUV形式誕生,成為率先鉚定奧迪電動車調性的開山之作。更偏愛轎車的我,著實無比期待凱迪拉克純電動轎車CELESTIQ,可它價格很高、到來又晚,不能替代LYRIQ的作用。由此可見,無論是動力技術路線,還是車身形式,凱迪拉克都在重構自己的取向體系。那么問題來了,在價格策略方面,會不會也設法更改當前依賴價格戰而侵蝕品牌溢價的局面?

2.1館集中了大量傳統豪華品牌,沙龍智行之外,唯一的高端新勢力品牌則是理想。在我看來,理想與隔壁林肯有相似之處,都是能夠洞悉目標人群的訴求,針對性迎合,主抓諸如設計、內飾(林肯),或者空間、配置(理想)。而在更為底層的技術角度,不會像凱迪拉克那樣燒很多錢去構建全新平臺。故而工程師型品牌和產品經理型品牌,各有各的發展路徑。

明年是虎年,能不能給路虎帶來更多機會呢?如今路虎展臺最有人氣的車型,反而是中國市場熟悉程度低一些的衛士,硬朗風格已經成為新的潮流,難怪沙龍智行都會鄙夷一句“娘炮設計”。

與同事談到喜歡的品牌,她提到的除了奧迪,還有沃爾沃,此次純電動C40EV上市,一方面讓我們看到C系列還在沃爾沃體系內沒有因為極星的獨立而斷絕(但是原先傳聞中的C90應該確實給了極星),另一方面Coupe也變成了Coupe SUV,果然還是青睞高車體設計的人更多。

豪華品牌里,能在展臺上堆出大量技術說明的,本屆車展上除了蔚來,便是謳歌。電動-燃油,新興-老牌(當然謳歌也不算太悠久),勢頭向上-聲量低微。“長安王”和“奇瑞王”的技術從來都不是短板,然而品牌和營銷如何能突圍,并不容易。或許舞臺的戲份還要交出一部分給新勢力高端,成為產業更迭進化的車轍痕跡。

“配角”走向舞臺中間

能夠重視供應商的車展,一定是行業意義大于商業意義。這也是為什么我對北京/上海車展和廣州車展推崇的原因。也正因為2021年零部件供應商和技術提供商地位更受凸顯,我將上海車展評為最喜歡的車展。

今年廣州車展的零部件館內容,我的同事王小西老師在《細微處的光芒》一文里總結了:充電樁爭相480kw;電池的“大卷裝”;以及通過AR-HUD等產品推進智能化三大趨勢。

在這些之外,我自己重點關注到了幾家供應商和改裝商。其中之一,是Velodyne這家激光雷達的領跑者。其實Velodyne很早就因為福特投資等新聞而走熱,而從此刻才真正開啟車規級激光雷達業務,故而中間一度被新興激光雷達供應商分流了聲量,但是Velodyne對自身的底蘊和積累充滿信心。

關于905nm和1550nm路線的問題(包裹在車規級如何轉型的大問題里),翁總的回答是要看成本可控性和應用場景,加上現在Velodyne的905nm產品有嚴格的測試體系,確保達標一級人眼安全標準,綜合考慮,選擇了905nm;而很多年前,公司曾應美國國防部項目要求開發1550nm方案,不過適應溫度和濕度變化的性能并不理想,也被美國國防部給終止了。

松散機車在近年各大車展上大出風頭,各種借鑒舊款凱迪拉克林肯克萊斯勒大眾T1等老爺車的設計元素,而動力總成卻是比亞迪電驅動技術。不得不說,老爺車切中了許多人的情懷點。復古元素和當代電驅結合,勢必在市場擁有一席之地。給人的感覺是,色彩多樣而不刺眼,飽和度不算高,有年代感而不是攻擊性。

隨著供應商地位和實力的提升,甚至出現了“反攻”到整車領域的不少案例。例如當前二線新勢力之一的零跑,就來自于安防和智能化技術供應商大華集團。

零跑這次除了發布智能電驅“新三大件”之外,就是大力在推C11。進入這個階段是可喜的,這款車性價比或者配價比非常可以,不過面臨的同價位燃油車對手也是兇悍的,面對的價位區間消費人群也是挑剔的。很是期待電動車進入主流價格區間以后的市場局勢。

隨著寧德時代、華為等供應商入局汽車更深,整車企業、零部件供應商之間的關系與生態發生了深刻的變革,而行業觀察者的思路也需要由此重構。

黃金時代重新揭幕

在我看來,汽車行業的黃金時代,不應該只屬于能夠粗放增長的年景,盡管“只要推出一款車就能熱賣”已經鎖定了諸多人士記憶中的流金歲月。

康有為早就提到過:“變者,天道也。”汽車行業如今顛覆了舊有的價值增長邏輯,讓有能力者打破陳規,不必拘泥于資歷年限而上位,從而發揮自己的能量,這是蔚小理等新勢力的契機,也是沙龍極氪智己等傳統車企“內部新勢力”的契機;從鋼鐵制造產業轉型為智能終端,關聯到更為廣闊的生態體系,并挖掘出軟件、圈層等新商機,在燒錢壓力的另一面,是實現更大經濟利益的機會。

更重要的是,汽車產業的地位,比任何時代都更高。無論政策資源還是投資流向,此刻儼然都將汽車作為頭號焦點,業已超過了房地產。

其一,汽車是個“大”產業。按照國家統計局數據,2020年全國規模以上工業企業營業收入同比增長0.8%至106.14萬億元;利潤總額同比增長4.1%至64,516.1億元。其中,汽車制造業營收增長3.4%至81,557.7億元,占比7.7%;利潤增長4.0%至5,093.6億元,占比7.9%。規模僅次于計算機、通信和其他電子設備制造業。

回看新車銷量最高的2017年,那一年中國汽車制造產業產值12,791億美元,占GDP比重10.44%,而美國汽車制造業產值7,013億美元,占GDP比重3.62%。結論很簡單:汽車對于中美都很重要,中國尤甚。

其二,汽車是個“杠桿”產業,在制造業中屬于最具備杠桿特性的分支,撬動了從基建、原材料、供應商、經銷商到服務商等大量上下游環節和關聯產業,甚至連產值排名超過汽車的計算機、電子產業都在不同程度上依托汽車行業的帶動。因此,汽車的影響力遠不止前面提到的“8萬億”,引起地方政府和投資行業的重視。

無論是VC/PE還是二級市場的證券運作,又抑或是產業資本/政府背景資本,對資本來說,最根本的追求是利益增長,那么企業與行業的成長性預期,就決定了哪兒才是風口。

“這里就有玫瑰花,就在這里跳舞吧。”許多人并未意識到黑格爾的《法哲學原理》能有這樣一句俏皮輕松的話。也有人并未意識到,我們所處的汽車行業,就是玫瑰之地,足以讓眾人起舞的舞臺。

唯一的疑問在于,誰是能夠站上舞臺中央的強者?這是屬于他們的黃金時代,卻也是弱者的審判時代。

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/162356

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。