2022年3月2日,上海“福創谷”,福特中國設計中心。國內的幾十家媒體老師,在這里看到了福特正在研發中的下一代“Digital Life Pod(智能生活艙)”。

同時,這也是我們第一次跟福特中國新組建的ECDX團隊做深入探討。由于保密的原因,福特中國的下一代智能座艙我們只是體驗,還有很多不完善的地方。但是,福特中國的研發設計本土化邁出落地的重要一步,還是讓我們看到了福特對中國市場的誠意。

ECDX話語權更大

這次我們第一次見到了福特中國的ECDX團隊。福特中國ECDX副總裁方昱樑(Leon Hong)介紹,其實類似的組織架構在福特全球總部是有的,叫EC(Enterprise Connectivity, 智能網聯)。

但是,因為國內客戶對于車內數字體驗要求比國外更高,所以福特中國將EC和DX(Digital Experience, 數字體驗)兩個團隊合并在一起,組成了ECDX(Enterprise Connectivity& Digital Experience,智能網聯與數字體驗)團隊。

方昱樑坦言,現在研發中最困難的,就是找人,找到好的人才。雖然現在已經招了200多人,但還不夠,“要有創意的,思路和我們一致的,快節奏,不怕失敗,失敗之后要快速迭代的。”

ECDX團隊的主要特點是創新。而ECDX形成的一套整體的系統包括方法論,也會反哺給福特全球,方昱樑也不避諱,“問題是,他們(美國)的客戶需求和中國市場的客戶需求差距有些大。中國市場在客戶體驗方面的要求遠遠超越了歐美市場。”

不過,在吉姆·法利的領導下,福特總部非常支持ECDX,“他們會將整車研發方面的先進技術和我們分享,而用戶體驗方面,我們在國內的話語權更大。不論是軟件方面還是用戶體驗方面,還是在UI/UX設計方面,國內還是比國外超前,而且用戶的接受度更高。”

從中可以看出,福特總部終于明白中國市場的事情,還是要福特中國來辦,不放權肯定不行了。

所以,ECDX團隊成立之后,包括進口車方面,都不再是做一些測試后就可以上市,而是用ECDX在本土研發的系統進行替換。“軟硬件解耦以后,系統上層軟件我們也可以修改,這也是一個進化的過程。”

而且,ECDX團隊的成立也會改變福特中國車型研發的流程。方昱樑表示,“這方面,不僅是福特中國,福特全球也在改變,在設計車的過程中以客戶體驗驅動。”

特別是在“軟件定義汽車”時代的大環境下,“軟件定義汽車”一定要由用戶驅動,“福特中國2.0”的主要目標就是往這個方向推進,“無論你技術方面做得多好、更新得多快,能給客戶帶來價值才是最關鍵的,所以用戶需求先驅動軟件,再驅動硬件。”

ECDX產品管理總監任洪艷 (Eileen Ren)則做了補充,福特中國主要是從三個方面來體現“以客戶為中心”:

一是用戶洞察的層面,包括行業趨勢、競品分析、用戶需求的洞察。ECDX團隊一直在搜集這方面的行業信息及用戶訴求,“這是我們推動產品落地的主要來源。”

比如,說到為什么要做智能生活艙(Digital Life Pod),方昱樑表示,這個理念這不是憑空想出來的,而是通過多年積累和洞察市場需求,基于用戶和市場驅動的方式,將整個產品構思出來。

二是在整個產品開發階段,采用敏捷開發模式,達到盡快響應市場和用戶需求的目的。方昱樑這方面有點吐槽,“外界的人不會理解,尤其是互聯網公司合作的時候,會奇怪為什么你們的節奏那么慢?其實我們已經很快了,我們也做敏捷開發,不過大家的敏捷方式還是不太一樣。”

三是產品上線之后,會不斷搜集用戶的反饋來迭代產品。不斷地優化迭代,也是整個行業的發展趨勢。

不過,對于方昱樑來說,ECDX團隊要做的事太多,除了軟件、硬件、安全,還有開發流程,“明年再成長5倍的話也做不了這些事情,這些需要合作伙伴幫我們推進。”

對智能的理解

至于說到研發的下一代智能生活艙,那么,在當下電動化、智能化時代趨勢下,以及整個行業從被動智能到主動智能演變,到底什么是智能車,福特是如何定義的呢?

ECDX創新設計高級經理孟夏(Sheena Meng)表示,智能分為能力和感受,“為什么說智能車你感受不到智能?是因為它的體驗沒有做到位。”

用戶沒有感受過,即使硬件按鈕有,科技配置的感知力也是很弱的。“感知力弱,那花再多錢將科技放進去也是白搭。因為消費者感受不到,都不知道如何開啟它,怎么能知道這個東西是好用的?”

所以,第一步要讓用戶感受到智能。就像ECDX團隊在研發的下一代巨幅屏的設計體驗,解決的是智能感的問題,“智能感這件事其實是靠設計做的,并不一定要去拼硬核的科技實力。設計,尤其是交互設計,是技術和用戶之間的橋梁,能夠把技術翻譯成讓用戶很容易理解的方式,從而用起來,感知到科技給我帶來的便利。”

方昱樑也解釋道,如果要把體驗做好,算力當然很關鍵。但如果說,這個系統高通驍龍820A芯片做不到,結果證明其實是可以的。“它可以跑3D引擎,可以跑兩個導航和整個騰訊、百度的生態。軟件優化方面也還有空間,當然單靠軟件也不行,我們幾個競爭對手也是以硬件預埋的手段,后來靠軟件升級。我們也是往這個方面推進。”

ECDX產品經理楊藝(Allen Yang)則表示,真正的體驗是兩條腿走路,硬件方面車一定要智能,這是最快的一條路。二是解決聯動性,這包括軟件驅動和用戶體驗驅動。“要更懂用戶,車懂人,人才能覺得智能;車懂人,這就產生了很多的裂變。”

ECDX團隊意識到,用戶在上車的時候,不是單一功能的體驗,還有軟件之間的協同性。“真正的用戶場景,比如上下班、正常通勤、自駕等,是一個聯動的場景,所有的場景在聯動的過程中是游走的。數據是不是能在軟件和軟件之間產生協同,技術的協同、數據的協同、體驗的協同?這才能讓車變得更智能、更懂用戶,用戶才會覺得你的系統更好。”

而要做得非常智能化,就需要把功能做得非常簡單,“簡單到客戶覺得也許我不需要再點擊什么,我只要語音來操作就可以了。甚至于語音助手可以智能化到某一個場景來給你推薦一些東西,甚至是你沒想過自己會用的東西,那這就是我們接下來要一直推進的。就類似于我們一直說生活當中的智能助手。”當然,這背后需要通過人工智能學習、大數據挖掘。

實際上,在更多數據采集、數據分析能力的加持下,將整個用戶的交互和軟件架構都有一個非常好的底層設計,這樣才能真正讓用戶享受到更智能、人性化、個性化的服務。

智能生活艙的幾個問題

這次我們看到了福特中國研發中的三代DLP。那么,ECDX團隊在開發座艙的時候,是先有硬件設計再適配交互?還是先找到一種優秀的交互,再決定這樣一個硬件設計?

方昱樑表示,都有,這些都是“互動”的。這要根據市場的趨勢,但也要有差異化。核心就是,市場上有或者沒有的設計,那么背后客戶的需求是什么?

“你也可以猜到,為什么要做那么大的屏?因為也要考慮到副駕,我們的競爭對手有沒有這樣的想法?我們在硬件方面是否可以支撐?有的時候,技術可以支撐你將屏做得很大,但軟件支撐不了也沒有用。那么,軟件如何支撐?用戶交互如何對接?我們做了很多的思考,不是拍腦袋決定的。”

ECDX的團隊其實和福特中國的設計中心是在一起的,很多數據包括交流、反饋都非常及時。此外,ECDX團隊也采用了很多互聯網經驗,除了通過福特車主采集產品反饋信息外,對種子客戶、潛在客戶或者完全不是福特品牌的客戶,參照幾年前IBM的方法論“Design thinking”,讓客戶參與每一個設計的過程。這也是目前業內比較熱的“用戶共創”概念。

孟夏(Sheena Meng)進一步解釋道,所謂“共創”,就是“我們會設計這樣的環境,讓他沉浸在環境當中感受,從低精度開始用戶就參與進來了,再到中精度的,比如今天大家體驗到的座艙;當精度更高的時候,可以有種子用戶參與,定向推送到車機上面收集更真實的數據。這是一個完整的過程,在每一個環節里面都會有用戶的參與。”

而這就涉及到用戶數據采集的問題。不過,孟夏表示,“用戶樣本不管多大都不可能代表每一位用戶。我們遵循一個邏輯,越初期的時候是一定性的洞察為主,越往后越靠定量的數據,統計的結果。”

ECDX產品經理楊藝(Allen Yang)還強調了一個最重要的前提,那就是,國家非常強調數據隱私、數據合規的問題。所以,福特基于《人隱私保護法》做了嚴謹的規定、保護,真正保護福特車主數據,不造成隱私泄露威脅。而在基于這個前提之下,才會跟百度等生態合作伙伴一起,為用戶提供更好體驗的前提下,充分利用好這個數據。

FNV 和 V2X

我比較感興趣的問題是,福特之前發布FNV智能互聯全網架構,而智能生活艙正是基于FNV架構。那么,這個架構和之前有什么區別?有些什么特性?

方昱樑表示,FNV智能互聯全網架構主要是要實現汽車內的網聯化,把車內所有的ECU控制器全部連接起來。結果就是,OTA更簡化、更快。舉個例子,以前要下載一個1M的文件包,通過CAN總線需要幾分鐘時間,現在幾秒鐘就可以了。

而且,L2、L3+無人駕駛功能啟用的時候,數據傳輸的速度和敏感度也非常關鍵。例如,要進行轉彎或者是變道,決策要求是毫秒級的,需要通過無數傳感器匯總起來做一個轉彎或是變道決策。如果數據傳輸速度過慢,比如需要2秒鐘,那就根本不可能實現無人駕駛。

方昱樑認為,EVOS采用FNV智能互聯全網架構后,功能方面已經不輸給新勢力的電動車產品。“今后,不管是油車還是電動車,還是需要以客戶需求來驅動。像EVOS主打的1.1米大屏給到用戶的感覺就和傳統油車大有不同,這也是我們設計EVOS內飾和數字體驗的重要因素。”

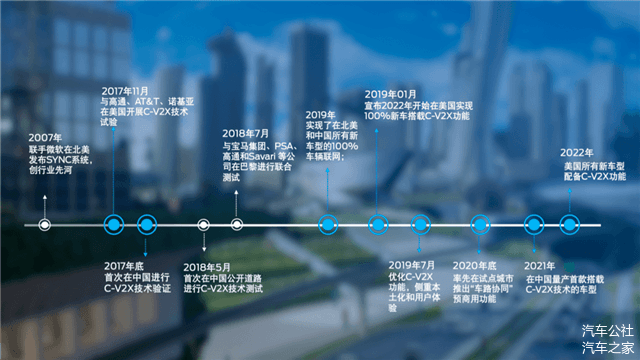

除了FNV,下一代福特車型很多涉及到V2X的車路協同,而且福特去年還和廣州簽約試點城市。那么,就像外界關心的,到底是要整個環境更加智能?還是車更加智能?或者說環境更加智能后,才能有更智能的用車體驗?

方昱樑表示,這就是“先有雞還是先有蛋”的問題。福特現在所有的新車都具備了車路協同的能力,以往的車型也可以根據車輛情況通過OTA的方式搭載,讓“聰明的車融入智慧的路”。

不過,從目前中國的現實來看,似乎只有福特一家在不遺余力地推進V2X,至于原因,方昱樑告訴我,“美國有種說法,V2X不夠SEXY(性感),所以大家都去搞自動駕駛。”

也有媒體老師問到,“你們有聯合其他廠家推進這件事嗎?”方昱樑表示,關于車路協同,包括V2I、V2V,很多協議還在搭建的過程中。“要做到完全車路協同,一定要有一個大家公認的協議,這需要政府推進,主機廠各有各的想法,就很難推進。”

有了5G之后,推進應該會更快。“中國政府對于協議的推進速度在全球來說已經非常快、非常先進了。如果國內這些協議可以達成共識,同時很多車企共同推進的時候,這個協議就可以全球化了。”

至于最快什么時候可以實現量產或者是應用,方昱樑表示,V2I已經在慢慢推進了。V2V有可能在3年之內,協議還沒有定好。協議定好之后,實施、落地,至少還要兩年時間。

如何體現產品之間的差異化?

在產品越來越同質化的當下,如何做好產品的差異化,也是這次探討的一個重要課題。

ECDX產品管理總監任洪艷 (Eileen Ren)則說,不是一定要在硬件上做多大的差異化,而是要不僅差異到品牌,甚至差異到人,這是更加極致的追求。

就像大家都講“軟件定義汽車”,“無非就是軟件有足夠的靈活度,有足夠的底層能力,讓不同喜好和習慣的用戶享受到自己獨特的體驗,這就是最大的差異化。”

ECDX產品經理楊藝(Allen Yang)則強調真正的差異性,是“體驗驅動用戶”。她認為,差異化無外乎就是三個,外觀、價格、性能。C端用戶選擇不同品牌的車,是從這三點出發。而體驗驅動用戶的時候,差異性會是聯動的,形成品牌忠誠度的壁壘。

也就是,真正的差異是出于對用戶的了解,以及鎖定用戶需求,對用戶數據的挖掘而建立的。“同樣的用戶在切換品牌的時候,會發現在這臺車使用三年有很好的體驗,即便下一臺車提供同樣的能力,也需要三年的訓練,這才沒有辦法逾越的。”

就像業界所說的“蘋果墻”,“功能其實是可以追趕到的,科技發展到今天,沒有什么是不可以共享的。唯一能夠制造的差異性就是體驗上,用戶得不到更好的體驗,或者是需要一段時間才能得到好的用戶體驗,這是最大的差異。”

孟夏的補充是,“從目標人群重視的那些生活場景出發,提供車內的數字生活場景,包括配合品牌的宣傳、線上線下的聯動,才能完整的打造這樣一個品牌的差異化。”

作為例證的就是,福特品牌、林肯品牌產品的數字化體驗有非常大的差異,“這也是我們深入理解目標客戶核心需求之后做的差異化區分。可能在底層技術和科技是共享的,但是這些功能觸感、質感以及體驗的差異化都是完全區隔開的。”

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/169972

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。