近兩年,隨著智能電動汽車滲透率快速提升和政策不斷加碼,汽車制動系統開始快速向線控方向演進。我們看到,比亞迪、長城、吉利、集度等整車廠對此領域重視度升級,博世、大陸、采埃孚等國際零部件巨頭投入力度逐步加大,伯特利、聯創汽車電子、英創匯智、經緯達、格陸博、利氪科技、海之博等一批國內品牌也開始發力,整個線控制動賽道升級,并引發資本市場的追捧。具體該領域目前發展情況如何,一起來看下。

市場現狀:市場滲透率較低,但已進入風口期

線控制動系統也即電子控制制動系統。事實上,線控制動并非是一個新的概念,在自動駕駛來臨之前,其在傳統汽車上已經有所配套。1997年,愛德克斯開發的 ECB 應用于豐田 Prius;2001 年,博世開發的 SBC 應用于奔馳 CLS 跑車、SL 跑車和 E 級車;2009 年,采埃孚天合開發的 SBC 應用于福特的 Fusion 和 Mercury Milan。不過,這一時期的線控制動產品技術發展處于初期階段,且成本較高,市場聲量相對較小。

時隔十余年,隨著智能電動汽車滲透率提升,該技術開始由原來的“選配”,逐步向“標配”進化。其中原由主要有以下兩點:

1、在新能源車輛中,線控制動系統用電子助力替代真空助力,解決了新能源車缺乏穩定真空源的問題。此外,線控制動還可實現能量回收,提升續航里程,緩解了新能源汽車的燃眉之急。

2、L3及更高級別自動駕駛的實現,離不開執行機構的快速響應和精確執行,以達到和上層的感知和決策的高度協同。而線控制動是自動駕駛汽車“控制執行層”中最關鍵的部分,是實現更高級別自動駕駛的執行基石。

因此, 線控制動系統是汽車電動化、智能化的必然選擇。不過,從現階段來看,線控制動尚處于發展早期階段,目前滲透率較低(約3%),僅有少量車型配備,新能源汽車配置率相對較高。隨著新能源汽車、L3 及以上智能駕駛車輛的逐步滲透,線控制動市場有望爆發。國內線控底盤技術提供商蕪湖伯特利在與蓋世汽車交流時表示,線控制動目前處于商業化初期,未來市場會快速放量,預計2025年滲透率將達26%。

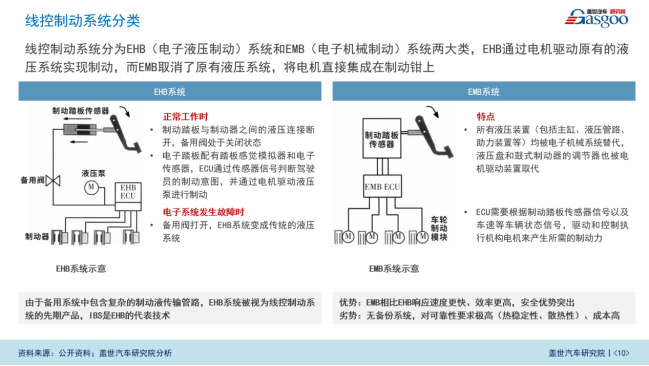

技術現狀:EHB是主流,EMB是方向

從技術上來看,目前線控制動主要有EHB(Electric Hydraulic Brake,液壓式線控制動)和 EMB(Electric Mechanical Brake,機械式線控制動)兩種技術路線。

EHB主要以傳統的液壓制動系統為基礎,通過電機驅動液壓泵進行制動。

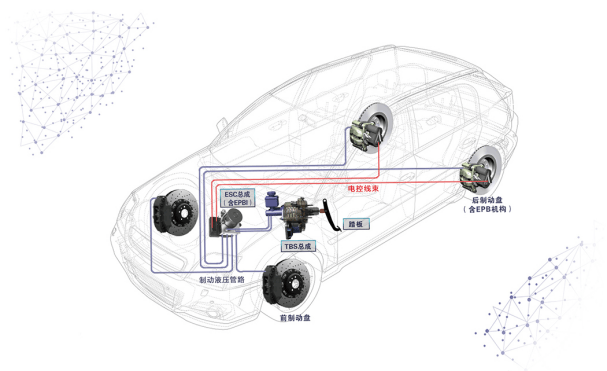

按照結構集成程度,EHB又可以分為分立式(two-box)和整體式(one-box),二者的主要區別在于 ABS/ESC 系統是否和電子助力器集成在一起。Two Box方案中電子助力器與ESP/ABS獨立,集成度相對較低,價格偏高,不過本身可以滿足自動駕駛冗余的要求。One Box方案中電子助力器與ESP/ABS集成,具有集成度高,空間占用小,重量輕,成本較低,能量回收效率高等優點,已成為當前的主要發展趨勢。不過此方案復雜度高,需要增加RBU(Redundant Brake Unit)以滿足冗余要求。

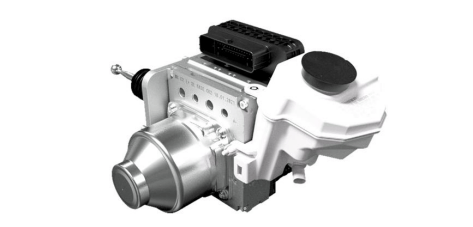

現在市場上 EHB 的代表產品包括博世的 iBooster、大陸 MKC1、 采埃孚的 IBC、日立的 E-ACT 等線控制動產品。其中,博世 iBooster+ESP 屬于“Two-Box”方案。 不過,其最新一代 IPB則采用“One-Box”方案,大陸MKC1、采埃孚 IBC也是“One-Box”方案的代表。除了國際巨頭外,從 2000 年開始,國內一些自主整車企業和零部件供應商就開始進行 EHB 的研發,目前已取得一定成果。如伯特利于2021年實現了One-Box 式產品 WCBS量產,目前該產品已搭載多款車型交付上市,2022年預計20多款車型量產。此外,英創匯智、格陸博等企業也在進行One-Box產品的研發。

EMB則將電機直接集成在制動鉗上,不再需要制動液和液壓部件,大大簡化制動系統的結構、便于布置、裝配和維修。EMB相較于EHB有諸多優點,但缺少備用制動系統,且技術難度較大,目前還處于研究階2021年,長城集團旗下的聚焦于底盤核心零部件的精工汽車發布了自主研發的EMB制動系統,該產品將于2023年實現量產。

總體來看,EHB 系統由于具有備用制動系統,安全性較高,在未來5-10年內依然是主流方案。EMB 系統雖然具有諸多優點,但缺少備用制動系統且缺少技術支持,短期內很難大批量應用,是未來發展的方向。

競爭格局:海外巨頭占據主導,自主供應商加速追趕

從競爭格局來看,線控制動系統目前以外資為主導,博世、大陸、采埃孚等國際 Tier1 占據市場約 96%份額。這些企業大都從 20世紀 90 年底開始研發,具有一定的先發優勢。

其中,博世率先布局,在全球線控制動市場占據超60%的份額,主要產品為上述提及的 Two-Box 技術路線的 iBooster+ESP 和 One-Box 技術路線的 IPB,其中 iBooster+ESP 產品推出時間最早,目前應用最廣,IPB 產品國內率先配套比亞迪漢;大陸 MK C1 于2016年實現量產,初期主要面向歐洲市場,2020 年底逐步開始面向中國市場;目前,該司已推出二代產品MK C2,專為L3級或更高級別的自動駕駛而設計。采埃孚通過并購天合和威伯科,獲取乘用車、商用車線控制動技術,2018 年底其乘用車線控制動產品 IBC開始量產,2012 年推出商用車線控制動產品 EBS。

大陸MK C2(圖片來源:大陸集團)

相對而言,國內企業涉入較晚,目前市場份額較低。但近兩年隨著技術不斷升級,外加供應鏈穩定、開發和市場響應快等優勢,追趕之勢兇猛。

比較典型的企業如伯特利,該司2016年便啟動了難度較高的One-Box線控制動產品WCBS研發,并成為國內較早一批量產的企業。針對日益升級的自動駕駛需求,伯特利已啟動具備制動冗余功能的線控制動系統WCBS2.0開發,同時開展了對電子機械制動EMB的預研工作。除此之外,該司在EPB、ESC、EPS等領域也具備深厚的技術積累。

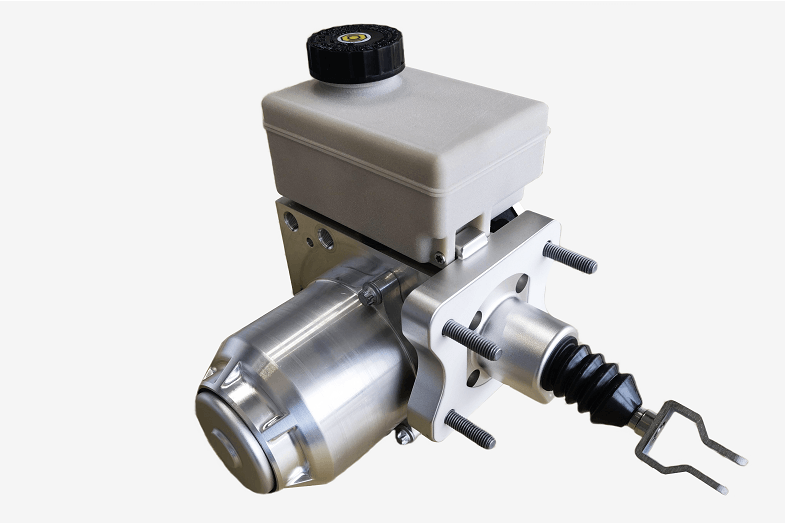

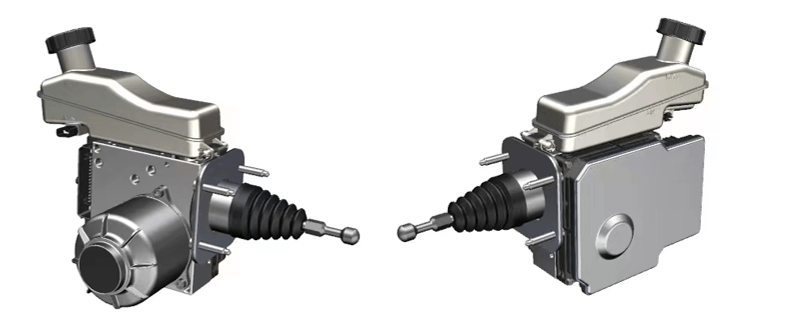

伯特利WCBS(圖片來源:伯特利)

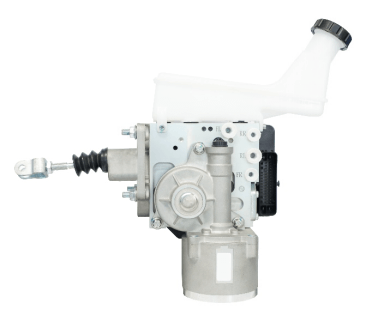

英創匯智則是線控制動企業中的另一潛力股,公司成立于2016年,產品涵蓋ESC/EPBi、T-booster、IBC、EPS、ADAS等關鍵執行控制部件,能夠提供全鏈條的底盤線控產品。其中,ESC/EPBi 與T-booster可構成冗余線控制動系統,保證車輛安全。同時,英創匯智也在積極開發面向L4級以及高端乘用車應用的集成式制動系統以及冗余線控轉向系統,預計將于2023年實現量產。目前,英創匯智具備年產200萬套ESC/EPBi,年產40萬套T-Booster的生產能力,其產品服務已經成功進入上汽通用五菱、奇瑞汽車、江淮汽車、東風汽車、北汽集團、一汽集團、長安汽車等國內頭部乘用車與商用車公司。

英創匯智多重冗余線控制動系統(圖片來源:英創匯智)

深耕線控制動領域近10年的南京經緯達汽車科技,目前也已形成了完整的自主研發線控制動產品系列,擁有包括130多項國內外專利在內的完全自主知識產權。此外,一條年產30萬臺套的現代化生產線也將于2022年7月竣工投產,預計今年年底或明年年初還將打造2條現代化生產線,以滿足日益增長的市場需求。

經緯達iCAS-NB(圖片來源:南京經緯達汽車科技)

此外,聯創汽車電子也是線控制動技術的突破者。該司歷時3年,突破了電磁閥設計和ABS/ESC核心技術瓶頸,并實現了產品的大規模量產。此外,針對L3+級別自動駕駛需求,聯創推出了IEB+RDU制動系統。該系統在原IEB的管路上串聯一套RDU備份,在IEB完全失效時RDU可提供大于0.64g的制動減速度,可實現同時四輪制動。此外,聯創目前正在研發面向未來智能駕駛的線控制動方案。

聯創IEB-ONE-BOX(圖片來源:聯創汽車電子)

總的來看,線控制動正在迎來其市場風口,隨著國內自主品牌的發力,未來將會迎來新的市場格局。不過機遇之外,挑戰同時存在。如高端車規級芯片受制于國外、人才匱乏等。此外,線控系統事關人身安全,技術亟待持續完善,這對于企業技術實力及整個行業鏈條協作均提出了較高要求。

來源:蓋世汽車

作者:任慧娟

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/178091

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。