“這個時代變了,這只會讓我們更加艱難!若干年后,大家都會看明白的!留給時間去檢驗吧!”

3月31日20時48分,在華為心聲社區里,那個發表于2020年11月的,明確“華為不造車”的《關于智能汽車部件業務管理的決議》帖子下面,華為智能汽車解決方案BU CEO、智能終端與智能汽車部件IRB主任余承東,留下來上面這段話。

隔著屏幕,我們能感受到他那一刻的憋屈和失意。3分鐘以后,意猶難平的他,立下了一個Flag——

“對一個行業,只有深入洞察,深刻理解,才能把握住正確的方向!標記一下,若干年后再來看吧!”

余承東的“野望”

因為特別敢說話,甚至經常說一些大話、狂話,在擔任華為終端BG CEO那會,余承東在IT圈里就得個“余大嘴”的外號。而敢說,好發狂言這個特點,在他掛帥華為汽車業務以后,更是發揮得淋漓盡致。

余承東在某些方面稱得上表情包制造者

以今時今日的視角,這個外號實際已基本不帶著貶義。事實上,自從埃隆·馬斯克以身為科技企業CEO的身份,開始在社交媒體上搞起偶像營銷,并且大獲成功,這樣的一位業務負責人對多數科技企業而言,都堪稱一將難求。

能把這位日常一貫以昂揚斗志和樂觀態度示人的余大嘴搞到如此郁悶,個中原因現在已是眾人皆知的。因為就在3月31日當天,華為的最高決策者,堪稱企業靈魂人物的任正非,以董事長的權限簽署內部文件,再度重申了2020年11月就定下汽車相關業務基本策略——華為不造車!

不造,說不造就是不造!

除此之外,任正非還對華為標志在汽車設計上的露出提出了諸如整車外觀上不得出現華為/HUAWEI字樣,宣傳上不得使用諸如“華為問界”“HUAWEI AITO”等等口徑的細節規定。

相關決議遵循華為企業文件慣例,有一個“有效期5年”的說明。于是自2020年11月聲明不造車且“有效期3年”之后,這次正式給續上了5年。

華為深度涉足汽車業務,其實是被“逼上梁山”的。

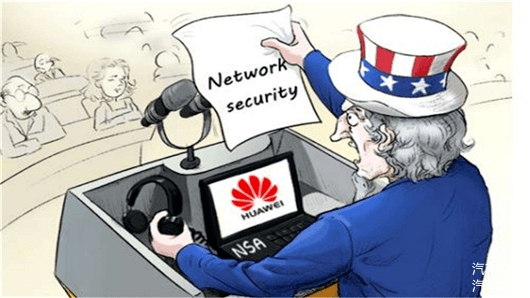

自從2019年起,美國對這家企業實施制裁,華為迅速喪失了其原本蒸蒸日上,甚至一度與蘋果爭鋒的全球個人終端市場。而隨著制裁的不斷加碼,關乎企業生存的集群通訊業務,也日益承受重壓。

作為一家在全球擁有近20萬雇員(截至2021年末為19.5萬人)的超級企業,穩定并維持自身團隊,需要足夠大的業務量,足夠豐厚的利潤。所以在當前這個狀況下,拓展在汽車產業里的業務,就成為一個理想的解決之道。

而適逢燃油車向著新能源過渡的歷史時刻,作為全球IT界巨頭,手握著全球最先進集群通信技術的華為公司,實際上是具有推動整個汽車產業向著網聯化與智能化快速邁進這一實力的。

華為的入局,在相當程度上改變了中國汽車產業某一塊的格局——許多原本名不見經傳的小主機廠、小品牌,根本無力迎接歷史的巨變,原本注定會被歷史所淘汰。但是現在隨著華為的下場,卻迎來了新的生機。

小康率先抓住了機會。在與華為達成深度合作后,甚至直接改名賽力斯。

通過徹底“出賣靈魂”,來換取企業的未來。畢竟華為不但掌握了智能和網聯相關的重要技術,而且托美國制裁的“福”,其品牌在中國乃至世界已經擁有了驚人的知名度,甚至可以跨界輻射到汽車圈里。

畢竟跟定華為老大哥,不但能保住企業,甚至還有機會吃幾口肉。

所以自2020年啟動的“華為造車”,本質上就是以自身為主導,拉著弱勢主機廠做產品。憑借華為企業自身在電子、軟件方面的巨大實力,打造出在技術和使用體驗上脫胎換骨的汽車產品,造就出不帶華為Logo的華為車。

而作為大多數普通人一生能接觸到的最復雜工業品,整車業務的利潤率自有公論。而利潤,是四年來承受制裁重壓一直苦苦掙扎的華為,所迫切需要的。

甚至,作為一家業務眾多的超級企業,華為甚至有足夠的實力向著汽車產業的上游進一步去滲透。最典型的例子,便是華為的智能車載光解決方案,其直接脫胎于企業的光通信部門。

然而這也面臨一個問題。既然都做到這一步了,為什么不干脆直接自己造車,卻假于“小弟”之手。完全掌握產品控制權,將所有利潤掌控于自己手中,豈不是更好——何必要“中間商賺差價”呢。

談到這里,相信大家已經多少能理解余承東的想法,以及近期華為終端的種種行為——干脆直接“HUAWEI問界”得了,不裝了!

為什么華為堅持“不造車”

余承東一直在試圖“獨走”。2021年,他搞出了一個“華為智選”,但并沒有越過2020年劃定的紅線,所以任正非、徐直軍等并未干涉,直到那個“HUAWEI問界”出世。

以2019年中為分界線,談論當時、現在乃至于以后的華為企業,是不能不將美國制裁這個大背景,考慮進去的。而首當其沖的,無疑是資金問題。

制裁進入第四年,其中苦楚只有華為自己的人知道

遭到制裁之前,華為的年營收曾經達到過9000億規模。不但HUAWEI品牌有著極強的品牌力,同時還掌握著龐大的下沉銷售渠道。依托企業內數以萬計的優秀工程師、程序員隊伍,其具有領先于目前所有車企的軟件能力,同時又在電氣和AI領域,有著足夠的研發和積累。

但是制裁之后不一樣了。自2019年起,華為的營收以每年超過10%的速度遞減。至2022年,已經萎縮到了6000億規模。此外,由于遭制裁后,零部件缺乏導致的各項替代需求,研發投入激增到了1600億規模。

與之相比,企業的利潤僅有356億。所以4年以來,營收跌了三分之一,而利潤足足跌去五分之二不止。

盡管6000億年營收+356億的利潤的華為,仍舊是一個龐然大物,但畢竟其全球有19.5萬人要養。而作為一家立足于軟件和集群通信技術的IT企業,高素質的工程師與程序員團隊,才是華為安生立命之本。

華為是一家真正意義上的全球企業

所以在資金已經不算充裕的前提下,貿然重資產投入造車,實在是風險巨大的行為。畢竟主機廠大家也該有個概念,這是一個砸下100億都只能“聽個響”的巨大窟窿。一旦遭到意外,則后果不堪設想。

而這個“意外”,實際也是華為如果真的親自下場造車,就注定會出現的。因為美國欲除華為而后快。

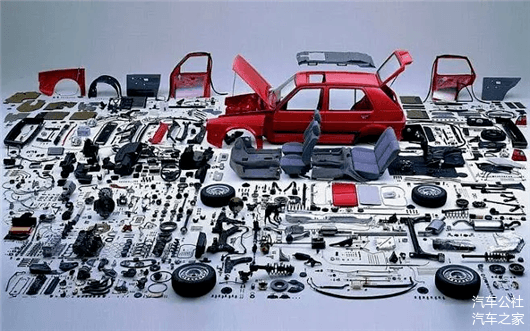

汽車產業的最大特點,就是產業鏈長,且關聯度大。在燃油車的時代,單臺汽車的零部件總數可以達到2萬個以上,是任何企業無法以一己之力獨自完成的。而這也是我們習慣將車企稱為主機廠的根本原因。

逐步邁向新能源化以后,汽車的零部件雖然有大幅度減少的趨勢,但目前仍在一萬以上。且隨著汽車電子電器架構的發展,以及日益增強的網聯與智能需求,半導體在汽車零部件中的比例正不斷上升。

近年來,我國雖努力確保半導體產業的自主化,整個2022年一共生產了970億顆芯片,占到全部芯片需求量的15%。但進口集成電路的總數,仍高達5384億件,日均進口達14.75億片。

更何況汽車使用的車規級芯片,具有僅次于軍用/航宇級的嚴格要求。主機廠在任何車型中更換半導體零部件,都需要經過一個復雜而且漫長的認證測試。

這也是迄今為止,我國汽車工業仍舊大量依賴歐洲的恩智浦、意法半導體、英飛凌,美國的Microchip,以及日本的瑞薩電子,提供的各類車規級芯片的原因。

相信大家都還記得,不久前剛剛結束的“芯慌”事件

而由于美國不斷加碼的制裁措施,華為方面為了確保區區一臺手機,上百個零部件其中大幾十片芯片的“去美”,4年來已經費盡心力。那么想象一下,如果華為貿然在造車問題上“梭哈”一把。等你產品研發完畢、生產基地建好、產線調試完成,美國商務部來個一紙通告,找理由讓歐洲和日本的半導體供應商對華為來個斷供,這將會是一幅什么樣的畫面?

化整為零,以供應商但不超過深度合作者的方式,參與到汽車的生產和制造上。這是任正非等,一開始便擬定的基本策略。是經過董事會反反復復討論并最終投票,確定下來的“不造車”基本戰略。

以此為前提,三年來,華為汽車BU和終端業務不斷打磨,大致蹚出了三條路:以一級供應商身份參與車企造車,HUAWEI Inside模式(HI),以及華為智選。

第一個模式,是華為官方為所有車企提供的解決方案,解決諸如自動駕駛方案、車載電動機平臺、車機系統等等。

其典型代表有幾何品牌旗下配備華為車機的G6和M6,使用了華為電機產品的比亞迪宋Plus EV。以及飛凡汽車旗下,目前配備各種華為部件以及子系統的車型。

幾何G6配備的鴻蒙車機

HI模式,是目前徐直軍站臺的HI模式,找部分車企,持續深入合作,上華為的解決方案,作為華為汽車能力的“樣板”。

這個方案代表產品有極狐、阿維塔等,使用華為的自動駕駛和電機等方案。

而華為智選模式前面就說了,并非車BU的手筆,而是余承東拉著終端業務搞的。其核心,是拉著主機廠一起做車。整個造車環節,華為終端能參與的都會參與,甚至將插手方案設計、營銷推廣領域,乃至整車生產的質量管理,以及后面的銷售渠道。不必說,問界系列,就是活生生的案例。

而畢竟是要遵循“不造車”底線,所以問界系列產品,雖然誰都說不清到底姓華為還是應該姓賽力斯,但好歹還掛著賽力斯的車標。

華為對問界系列車型的參與度非常的高

定位在一級供應商身份上也好,HI模式也罷,其最大的問題在于缺乏控制權,只能被動為主機廠所選擇。而眾所周知,技術能力足夠強的車企,一定會努力開發核心技術的,畢竟這關系到利潤率以及對自身產品的把控程度。

“美國日本德國的國際巨頭企業不會用我們的方案。新勢力,今天李斌和李想都在現場,他們也有他們的追求,也不會用我們華為的方案;還有傳統車企,怕失去靈魂的也不會和我們合作。那么,我們華為的東西賣給誰呢?”

借著4月1日舉行的“中國電動汽車百人會論壇(2023)—高層論壇”,余承東解釋了其對于華為目前三條道路的看法。

“華為HI原來有三個客戶,現在只剩一個了”,解釋完他又補了一句。“原來”的三個客戶,分別是北汽藍谷極狐、廣汽埃安,以及阿維塔。

與極狐的合作幾乎是無疾而終,現在已鮮有人談起。至于廣汽埃安,剛剛宣布將合作降等,華為未來只作為供應商。而阿維塔,是目前碩果僅存的一家。

3月31日,徐直軍在華為內部會議上,嚴厲批評了余承東

余承東在百人會論壇上的話,很像是在解釋什么,而他也確實在解釋什么。因為就在一天前的3月31日,任正非在將不造車決議續簽五年的同時,華為輪值董事長徐直軍以不點名,但人人都知道具體是說誰的方式,對他進行了嚴厲的批評:

有些個人、部門或者合作伙伴在濫用華為的品牌,這些事情在查處過程中,華為三十多年構筑的品牌不會被誰濫用,華為不造車,也沒有任何品牌的車。我們會對所有的旗艦店、物料做出整頓,回歸到戰略定位上來,華為的戰略沒有變,不造車,幫助車企造好車。

而就在次日,華為各地的門店,開始系統性清理各類存在問題的宣傳物料、展示標志等。“HUAWEI問界”僅僅模糊地存在了不足一個月,就在企業最高層強力干預下,退回了原來的界限。

作為外人,我無意也不認為自己有權,去評價華為內部這一系列風波的是非對錯。但唯一可以肯定的是,其中各方都是真心實意,為了華為的未來。

一切的齟齬,實際都是為了華為

僅此而已,一切且留給大家,以及歷史去評說吧。正如余承東在華為心聲社區里說的那樣。

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/198975

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。