雖然同為新能源汽車的重要部件,與動力電池相比,由于缺少寧德時代這樣的明星企業,電機行業顯得更為低調,外界對該領域的發展情況也了解甚少。

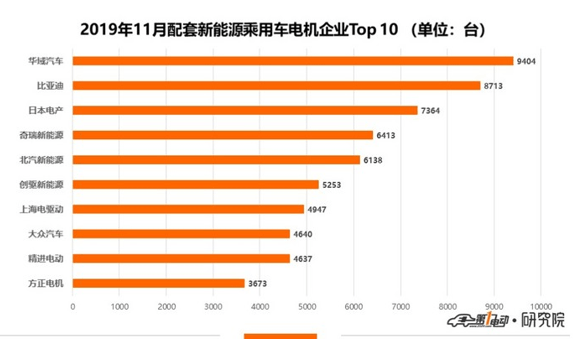

根據第一電動研究院最新數據,2019年11月共有59家電機生產企業實現裝機配套,此前長期占據排行榜榜首的比亞迪和北汽新能源雙雙下跌。第三方電機供應商方面,除冠軍華域汽車外,創驅新能源和上海電驅動均實現超200%環比增長,進入Top 10。

“目前來看,電驅動行業仍屬于藍海產業,但因為成本分攤沒有做到原計劃的規模,產業現在還是出于虧損狀態。”

2020百人會期間,包括第一電動在內的媒體與上海電驅動股份有限公司董事長貢俊進行了交流,貢俊就電機行業現狀、面臨的競爭以及上海電驅動自身技術儲備等問題談了自己的看法。

以下為媒體交流會實錄,略有刪減。

電機行業目前處于虧損,但依然有發展優勢

媒體:請您簡單介紹一下目前電機行業市場格局是怎么樣的,上海電驅動目前的業務比重是怎樣的?核心競爭力是什么?

貢俊:我先說說我們行業情況。電驅動行業目前應該是藍海產業,但目前新能源乘用車大都是虧著賣,我們這個產業的現狀也是虧損的,主要原因是原來定點規模是20萬臺到30萬臺,開發驗證和模具費用都是按照這個量級做分攤,政策調整以后,很多車型沒有做到這個規模,所以攤銷成本會很高。因為政策的不連續,以及資本市場的非理性,這些是導致目前行業現狀的主要原因。

我們電驅動公司的新能源業務,是以乘用車為主,目前商用車和乘用車產品業務比例大體是2:8到3:7之間。乘用車有一個好處就是供應鏈相對規模較大,我們有一個電驅動全產業鏈技術創新聯盟,好處就是把上游材料和器件廠商打通,其中有一個上汽通用的項目,之所以和國外跨國公司競爭最后拿到這個訂單,主要是因為我們產業鏈比較給力,因為跨國公司也是主要以他們為供應鏈,所以汽車產業供應鏈就非常重要,所以乘用車和商務車業務,如果把這個供應鏈結合起來是非常有意義的事情,能有效的降低在商用車和乘用車的成本,這是目前我們的現狀。

如果講我們的競爭力,電驅動行業企業比較多,但是真正能給主機廠做同步開發的企業,在我看來不超過10家,五六家能做好就差不多了,所以在這里面,既有研發能力,又有制造能力,既有電機能力,又有控制器能力,這些能力能同時兼備的企業很少,這是我們的競爭力,這是由于團隊的完整齊備以及多年的工程經驗積累沉淀所致。我們這支團隊從國家“十五”開始做電動汽車的重大專項開始,經歷了從研發、示范應用到產業推廣的全過程,對行業情況非常熟悉。

還有一個就是全產業供應鏈,同時目前我們把傳統車和新能源業務整合在一塊,供應鏈體系比一般的廠家有競爭優勢。

媒體:未來像特斯拉在中國進行國產的主機廠可能會越來越多。在國家放開主機廠的開放政策同時,國家也要求提高國產化率,我不知道您是如何解讀這個政策,不知道咱們在這方面是否已經受到了一定的影響?

貢俊:我們對國外的國產化率在這個領域沒有很強的限制。因為汽車產業和汽車零部件產業已經全球化了,什么地方有優勢,一定是到什么地方做。恰恰這個產業是倒過來的,我們國家的電池電機產業恰恰是因為前面四個五年計劃的培育孵化,已經形成了競爭力,我熟悉的電驅動領域,我們傳統的汽車,像發動機和變速箱這些關鍵零部件,很少有國內自主品牌的零部件企業配套到跨國公司,特別是一線二線的品牌上去,在電機這個領域里,不管是一線品牌還是二線品牌,我們自主品牌的零部件企業已經在供了,所以在這個領域,我們國家恰恰是有優勢的環節。電機這個領域,我國有幾方面的優勢:

第一,我們本身是電機大國,不算電機強國,但是電動汽車這個產業,一開始因為國家的支持,一開始就是正向開發,完全是走正向開發的產業鏈,加上電機產業本身是有基礎供應鏈的條件在,所以我們這個地方,電機因為前面做的比較早,就形成了有一定基礎的產業鏈,不像發動機那么麻煩,電機在技術上稍微簡單一點。

第二,電機有幾種技術路線,在目前的條件下,永磁電機有非常好的應用,我們國家有相對明顯的比較優勢。再加上電機和電池電芯產業有一點不一樣的地方,電芯可以在生產線上一致性非常好地制造,我們的電機,你可以看油箱,理論上可以標準化,實際上個性化很強,這反而也是我們國家有比較優勢的一塊。所以在新能源汽車關鍵零部件行業,在電機這個環節,不管是國外的企業,國內的企業,純電驅動的方案大部分是到我國來找供應商,就像一些大的跨國公司,自己也在做總成,但是其中相當一部分還是找外部供應商加工最后再集成。從總成的角度來說,國產純電動的總成到最后還是主流,對于混合動力的總成,因為變速箱和發動機高度耦合,我們國內的電機廠提供部件的可能性比較大,總成往往會在這些大的跨國公司做,最后的格局可能是這樣子。

做好技術儲備,等待市場回歸理性

媒體:貢總,咱們在48V輕混上面有不錯的技術儲備,您如何看待我國在48V輕混上面的應用和發展前景?

貢俊:新能源汽車,剛剛歐陽院士也提到這個問題,如果講到激進一點,去年海南的博鰲共識,當時提出2035年全球50%,我們在做規劃時可能還激進一點,可能到60%,就是到2035年的目標到50%的新能源汽車占比,還有大量的內燃機汽車。純內燃機汽車要滿足現有的油耗法規很難,有節能技術路線,有混合動力,有強混有弱混,對我們自主品牌來說,48V系統是最容易實現弱混的技術路線,因為發動機和變速箱改動較少,要做的是主要是發動機控制的標定,原來我們國家為什么要搞電動汽車,某種意義上來說,發動機和變速箱不是我們最有競爭力的地方,我們希望在純電驅動這里面有所作為形成競爭力,對于混合動力,我們自主品牌48VP0架構是比較容易實現的技術路線。現在通用今年要求我們交20多萬臺,其實在48V大規模應用當中,從全球全行業來看這個項目應用也是最快的,去年11月份剛SOP,現在交付壓力非常大,沒有多少爬坡時間。我們自主品牌有很多的企業在做這個48V系統,但是真正量產的不多。但是有很多的主機廠都在做這個項目,還沒有完全做到批量。混合動力技術路線,我們國內也有CHS系統,包括比亞迪和上汽也在做插電混動,但是從某種意義上來說,在同樣條件下比拼技術競爭力,要做到豐田普銳斯性價比,挑戰很大。所以在我看來,48V系統是過渡期特別是自主品牌車比較好的技術路線選擇。

媒體:上海電驅動在2020年會有哪些新產品推出?第二您提到電驅動現在屬于虧損狀態,我想問一下上海電驅動在2019年業績情況怎么樣?

貢俊:2019年還沒有報表出來,因為涉及到上市公司的規范化要求,這個暫時還不便說。

到2020年下半年,整個行業我個人認為會好一個起來,因為現在車廠都意識到到2020年年底沒有補貼,都在找沒有補貼還能生存的車型。車的開發需要時間,兩年甚至更多,其實大家也已經在布局,在這樣情況下比的是兩類,一類是和燃油車相比,還有一個是和國內外同行比,未來是不是有競爭優勢,能給消費者帶來更多價值,大家完全是照著市場化做,這個時候規模量相對來說比較靠譜,因為大家完全是在既定的政策條件下,在市場上找方向。

我們用什么新產品應對,我個人看法,看好兩端。一端,乘用車,對稍微大一點的車型,在A甚至B以上的車型,可能2B的市場會多,這個應用產品功率是在100kw到150kw之間是主流。還有一塊市場就是圍繞小車,就像我們給長城歐拉、雷諾配的小功率總成總成,其實電動汽車用的是最合適的車型區域,加上我們國家的自主品牌,和國外的跨國公司相比有比較優勢,我們的產品也是圍繞這些地方在做布局,再加上我們在業內率先做到這么大量的基礎上,在開發第二代產品、第三代產品。

媒體:剛才您說了很多驅動電機的發展狀況,我國在哪些技術領域可以做到彎道超車?

貢俊:電機這個領域,原來我們做2025規劃的時候,希望電機產能能到500萬,逆變器到150萬,當時擔心我們自己的供應商電力電子跟不上,現在完全不用擔心,現在國內企業的技術已經完全實現控制器的芯片級封裝。原來擔心控制器150萬是不是有點發毛,現在瓶頸問題不是很多。電機除了很高速的軸承的還需要做一些努力,電機本體上的材料都是國產了。逆變器有兩個重要器件,一個是電力電子器件,畢竟國內目前才30%,還有MCU,這次百人會還有一個專題是講芯片的,原來大家都在關注IGBT,還有MCU,電機控制芯片,原來全球主要是三個公司,美國飛思卡爾和日本瑞薩和德國的英飛凌,目前不是瓶頸。因為控制芯片很重要,現在我們國內也把MCU提到議事日程上來,在國家部委,在地方政府已經開始布局,在這里開始投入。

媒體:2019年無論是電池還是車企,大家感覺到車企壓力很大,您剛也講了,這兩年電機企業壓力很大,生存的壓力,盈利的壓力,您覺得未來單純從電機角度來講,有沒有降價的空間?

貢俊:可能不是降價,應該是叫回歸理性和正常。原來一個是車企車型經常變換的影響,還有資本市場的影響,虧點賺點就那點量,大家追求的是市占率,但是大家回歸理性以后,沒有利潤空間怎么干活,而且我們這個行業比較透明,材料用多少大家很清楚。回到正常的軌道上來,不會讓你虧著做,我們對供應鏈也是一樣,哪個供應鏈會著做,我們就擔心不干了,回歸正常以后,凈利潤的水平不會很高,但是一定要讓你不能虧,否則哪天不干活了,那是一大問題。其實回到這個層次上來,市場化以后不會出現全行業虧損的情形,就會回歸理性。

媒體:您怎么看來國內電機市場格局?

貢俊:目前主機廠和電機廠商都在做標準化、模塊化、平臺化,譬如說原來我們多的時候有一兩百個品種,現在聚焦三到四個平臺,主機廠也是這樣,盡可能在一些關鍵硬件做成平臺化,可以在應用和外形上搞新的,這樣花比較少的費用,在零部件新開發上,特別是在市場沒有上到足夠規模以前。

媒體:就是產品的標準化?

貢俊:對,產品的標準化、模塊化以及平臺化,就像大眾的MEB平臺。

在部分細分市場,自主品牌擁有較大競爭力和市場空間

媒體:我們現在看2018、2019年,我們看乘用車車未來趨勢就是合資品牌或者外資的趨勢比例越來越大,目前中國電驅動市場比較小,作為國內的電機的企業,我們如何打入這塊市場,我們面對國際Tie1怎么展現我們的競爭力?

貢俊:一開始國內是本土電機廠之間的競爭,目前最大的挑戰還是國外的跨國公司。目前國外的主機廠進來比較多,純電動的產品也比較多,前兩天特斯拉在上海開賣了,在這個層次上,這個級別上的電動汽車,我們國內的品牌溢價能力,和他們比,我個人認為有難度,這個車型級別,不是我們自主品牌擅長的地方,當然我們不排除,個別車型個別企業,在一些特別高端的領域有一些作為,但是從普遍意義上來說,我個人看法是:我們自主品牌2C小型純電動車型,在我國有較大競爭力和市場空間。小型的純電動汽車產業,是中國大部分滿足出行剛需消費者的產品。國內乘用車每天行駛平均距離大概是30公里左右,90%人群不超過110公里,像特斯拉跑那么遠,對這部分消費者是不是有必要,只是有些人覺得有會放心,但是對于那些明確行駛里程的人,沒有必要花額外的錢。

如果從汽車產業發展來說,對個人消費來說,小型化輕量化是一個方向,我認為純電動技術路線對于我們國家的自主品牌,小型純電動車是非常好的選擇,而且這個領域恰恰是電動汽車和燃油車比,非常有競爭力的地方。另外還一塊有空間就是2B的乘用車市場,比如出租、出行,還有政府的公務用車,這部分政府可以有一些話語權,可以有一些約束力,盡管我們總說要開放市場,但是在這個里面還是有所作為的。對于出行,就是生產資料,怎么樣性價比高,買什么產品,對品牌的選擇不像2C那么重要,所以新能源乘用車這個市場還是有空間。

還有商用車市場,商用車無論是發動機還是變速箱,我國在全球已經有比較競爭力,我們國家產銷量在全球也最高,接近50%。商用車隨著政府的退坡,大家覺得成本一下子接受不了,但是商用車的應用非常多,已經有足夠的空間,足夠的領域,用純電動還是混合動力找到它自己的空間。

大家去算賬,用純電動還是混合動力,只要是全生命周期比燃油車便宜,每公里綜合使用成本比較低就行。比如很多礦車,有一個特點,包括港口應用,為了得到大扭矩,往往就是把大的發動機控制在非常低速狀態下,而電動汽車是低速性能特別好,所以就可以用功率較小的電驅動替代功率很大的發動機,一次投入成本可能還有優勢,在低速下發動機的油耗更大,這兩邊的差距就非常明顯。已經有很多應用可以算賬,有一個運煤的車應用案例,負重下山,空載上山,能源基本上不用額外消耗,在某些領域找到合適應用的新能源車,空間已經足夠。包括我們國家在推的公交車純電動化,還有一些地方,本來傳統內燃機的卡車不讓進城,但是純電動可以進城,有一些是政治上的因素,因為公交是解決大部分人的問題。卡車的排放也很重要,路權也是一個很大的制約。前面也有,插電混動的車,特別是豪華車,購置稅的減免,已經比混合動力的有優勢了,再加上像上海還有牌照、北京有限行這些優勢。對全球來說,新能源占比2035年能到50%,這個里面已經有足夠的空間,商用車也是這樣,我們國家商用車的產業基礎比乘用車有優勢。

再舉個例子,原來機場里的傳統工具車或者客用車大部分是進口的,為什么,因為我們是后進入的,我們做出來的量沒有別人多,做出來的成本也高,但是純電動新能源車,恰恰是我們國家開始先動,我們國家也有藍天保衛戰,機場是特別令人關注的地方,民航總局全面在推電動化,所以在這些領域電動車規模量,完全可以變成我們國家有先發優勢,我們有規模數量市場,我們就可以做到國外,盡管政策說明年底要退坡,因為前面這四個五年計劃的拉動,從消費群體、從使用的習慣、從供應鏈、產業鏈的水準,我認為就是后續沒有補貼,已經有了足夠的空間。大家不要盲目說政府怎么補,就怎么干,你只要找到適合自己的市場就行,因為每家擅長的地方不一樣,但是都已經有足夠的空間。

電機行業IGBT本土化率超30%

媒體:最近有公司體把IGBT單獨上市,據您了解的情況,國內汽車廠商大概有多少是用到國產的IGBT產品,目前國產和國際的水平差距有多少?第二個是保時捷在研發4電機全輪驅動系統,您怎么看待這樣一個未來的布局?謝謝。

貢俊:我們國家從十五科研就有布局,去年整個行業超過30%用的是自主本地化的IGBT,這里面有一部分的管芯來自國外,有一部分是我們國內自己做的。我個人認為,特別是小型化的趨勢還會有明顯上漲的趨勢,這是IGBT的現狀。業內規模用的最早的是特斯拉,碳化硅已經批量應用了。目前國內尚未實現批量,芯片到模塊、控制器已經有樣機,大家都看到這個形勢,也在暗暗使勁,比亞迪也在往碳化硅走。因為電機轉速提高,成本也降下來,因為效率提高,如果電池少用幾個點,同時也實現輕量化,成本也下降了,算總賬的話就出來了,它是一個系統構成,盡管這個器件貴了,但是因為效率高了,電池容量降了一點,電機的體積降了一點,大家已經看到應用前景,還是比較興奮,這是第一個問題。

第二個問題,保時捷追求的是另外一種追求,做跑車,做加速性能,是一個小眾市場。你看特斯拉有幾種選擇,有單電機、雙電機的,不管是集中驅動還是輪邊驅動,電機這部分增加的成本帶來性能提升,比如加速5秒到3秒,這個成本增加比起品牌性能溢價來說是小巫見大巫,電機加速度上去以后,性能和傳統燃油車相比更有優勢。像法拉利和保時捷這些車企一點沒有問題,這個是很合理的,包括一開始把電壓等級提到800V,個性化會帶來一部分成本增加,但是對它來說就是要做差異化產品,這部分產品的溢價足夠了。

媒體:去年說IGBT緊缺,我不知道今年能不能采購到IGBT,是英飛凌還是比亞迪為主?

貢俊:現在IGBT其實國內和國外的產能是有的,前年年底,2018年年底,大家對這個行業預期非常高,所以大家都去搶份額,實際上搶到的份額,去年1/3都沒有用到,所以導致后面很多的庫存。現在從硅基來看,不會像去年一樣囤貨。

媒體:采購是國內還是國外的?

貢俊:目前本地化的比例已經超過30%,如果小型車多,這個比例會增加的很快。

來源:第一電動網

作者:鄧婭

本文地址:http://m.155ck.com/news/renwu/107876

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。