恭喜看到標題進來的各位朋友。

全鋁好還是鋼鋁混合好,我先不告訴你答案。

我特地跑了澳門一趟,花了幾個小時的時間和孫博士交流。孫博士告訴我一句話,材料選擇沒有對錯。

失望了嗎?不要心急,成年人不看對錯,而是看材料選擇的幾個層次。 孫黎博士

孫博士,是本期話題討論的嘉賓,美國俄亥俄州立大學機械工程系博士,曾就職于福特和通用汽車,目前擔任愛馳汽車的首席輕量化專家。

和孫博士交流很有意思,深入淺出,金句頻出。

你能想象一個人用“新鮮有活力”這樣的詞匯來形容鋼嗎?為什么這么說,我們稍后揭曉。

在某搜索引擎搜索“全鋁鋼鋁混合”關鍵詞,可以得到 1380 萬個結果。

排在最前列的就是特斯拉 Model 3 不再采用全鋁,而使用了鋼鋁混合車身。當然,你肯定也會想到,最早在量產車上應用全鋁車身的奧迪,緊隨其后的捷豹,以及最近正處于風口浪尖上的蔚來。問題的焦點既有把技術推到極致的工程極客精神,也有注重成本和易用性的理性回歸。在燃油車身上,我們看到了曾經的一股推動全鋁、碳纖維這樣的新材料應用的熱情,也在產品上看到了大家走向極致之后回歸的反思。

這一切首當其沖應當是因為車身輕量化的趨勢。當燃油車逐漸理性的同時,背負著巨大電池的電動車又一次面臨輕量化的難題。在電池能量密度尚未得到重大突破時,車身在整車輕量化命題上扛起了頗為重要的責任。

我在澳門舉行的第二屆中國車身大會現場,就看到了奔馳新 A-Clss、寶馬全新 3 系和奧迪全新 A7 白車身,以及愛馳汽車首次展出的上鋼下鋁的白車身。

孫黎博士

孫博士,是本期話題討論的嘉賓,美國俄亥俄州立大學機械工程系博士,曾就職于福特和通用汽車,目前擔任愛馳汽車的首席輕量化專家。

和孫博士交流很有意思,深入淺出,金句頻出。

你能想象一個人用“新鮮有活力”這樣的詞匯來形容鋼嗎?為什么這么說,我們稍后揭曉。

在某搜索引擎搜索“全鋁鋼鋁混合”關鍵詞,可以得到 1380 萬個結果。

排在最前列的就是特斯拉 Model 3 不再采用全鋁,而使用了鋼鋁混合車身。當然,你肯定也會想到,最早在量產車上應用全鋁車身的奧迪,緊隨其后的捷豹,以及最近正處于風口浪尖上的蔚來。問題的焦點既有把技術推到極致的工程極客精神,也有注重成本和易用性的理性回歸。在燃油車身上,我們看到了曾經的一股推動全鋁、碳纖維這樣的新材料應用的熱情,也在產品上看到了大家走向極致之后回歸的反思。

這一切首當其沖應當是因為車身輕量化的趨勢。當燃油車逐漸理性的同時,背負著巨大電池的電動車又一次面臨輕量化的難題。在電池能量密度尚未得到重大突破時,車身在整車輕量化命題上扛起了頗為重要的責任。

我在澳門舉行的第二屆中國車身大會現場,就看到了奔馳新 A-Clss、寶馬全新 3 系和奧迪全新 A7 白車身,以及愛馳汽車首次展出的上鋼下鋁的白車身。

用鋼鋁混合車身的電動車廠,似乎想用實際行動說明,哪怕沒有用全鋁,鋼鋁混合的使用也并不拖累電動車的整體車重和性能。就比如特斯拉推出價位更低的 Model 3 時,一方面將該級別的電動車重推到極致,另一方面考慮到更多普通用戶的日常維護成本。日產聆風在換代時,甚至車身加重少許,而在其他部分減重更多而同樣達到整車減重的效果。

但結論就此而已了嗎?并不是。接下來會從最簡單的概念講起,目測有不下十個專業名詞。

用鋼鋁混合車身的電動車廠,似乎想用實際行動說明,哪怕沒有用全鋁,鋼鋁混合的使用也并不拖累電動車的整體車重和性能。就比如特斯拉推出價位更低的 Model 3 時,一方面將該級別的電動車重推到極致,另一方面考慮到更多普通用戶的日常維護成本。日產聆風在換代時,甚至車身加重少許,而在其他部分減重更多而同樣達到整車減重的效果。

但結論就此而已了嗎?并不是。接下來會從最簡單的概念講起,目測有不下十個專業名詞。

白車身

第一個是白車身。

在談用鋁和用鋼之前,先要明確一下,我們在這篇內容中主要談的是白車身上的用料。 愛馳的白車身結構

在維基百科中的定義,白車身(Body in white)代表的是汽車生產制造過程中,使用焊接、鉚接、鉚釘、膠接、激光釬焊等技術,將車身零部件連接到一起的階段。我們在談汽車四大工藝時,白車身處于沖壓、焊接(車身)、涂裝、總裝等四大工藝中的第二個階段,也就是完成焊裝(車身連接)而未進行涂裝的車身。

愛馳汽車聯合創始人兼總裁付強提到一句話,一直以來,車身、底盤、動力系統三大模塊的先進技術是中國汽車工業與國際領先品牌之間所無法逾越的鴻溝。

底盤和動力系統,研究的人比較多,談車身的人少,然而車身確實關系到車企正向研發的核心技術能力。研究白車身,既要考慮動力系統等零配件的安裝,線束的布置,還要考慮乘客的空間和舒適性。而整車的安全結構也完全倚賴于白車身的架構。

從白車身的材料談起,在歷史上有兩個節點。第一個節點是鋼板的大量應用,這也是白車身最早的開端。亨利·福特從 Model T 開始,用流水線生產汽車,同時給工人加工資,讓工人買得起自己生產的汽車。汽車成了工業化產品之后,鋼板也得到了大量使用,白車身從非承載式車身轉變到了承載式車身。第二個節點就是鋁合金車身的應用。奧迪是第一個成功把全鋁做成產業化的廠家,最早在奧迪 A8 上應用。孫博士提到,這是把技術推到極致的典型代表。

梳理完這個基礎知識,我們就好往下聊了。

愛馳的白車身結構

在維基百科中的定義,白車身(Body in white)代表的是汽車生產制造過程中,使用焊接、鉚接、鉚釘、膠接、激光釬焊等技術,將車身零部件連接到一起的階段。我們在談汽車四大工藝時,白車身處于沖壓、焊接(車身)、涂裝、總裝等四大工藝中的第二個階段,也就是完成焊裝(車身連接)而未進行涂裝的車身。

愛馳汽車聯合創始人兼總裁付強提到一句話,一直以來,車身、底盤、動力系統三大模塊的先進技術是中國汽車工業與國際領先品牌之間所無法逾越的鴻溝。

底盤和動力系統,研究的人比較多,談車身的人少,然而車身確實關系到車企正向研發的核心技術能力。研究白車身,既要考慮動力系統等零配件的安裝,線束的布置,還要考慮乘客的空間和舒適性。而整車的安全結構也完全倚賴于白車身的架構。

從白車身的材料談起,在歷史上有兩個節點。第一個節點是鋼板的大量應用,這也是白車身最早的開端。亨利·福特從 Model T 開始,用流水線生產汽車,同時給工人加工資,讓工人買得起自己生產的汽車。汽車成了工業化產品之后,鋼板也得到了大量使用,白車身從非承載式車身轉變到了承載式車身。第二個節點就是鋁合金車身的應用。奧迪是第一個成功把全鋁做成產業化的廠家,最早在奧迪 A8 上應用。孫博士提到,這是把技術推到極致的典型代表。

梳理完這個基礎知識,我們就好往下聊了。

鋼和鋁

第二個要談的概念是鋼和鋁。

還記得說鋼很有活力的孫博士嗎?

他還用了一個形容,鋼一點也不 low。

這是因為鋼有相變。所以鋼的可玩性很大,創新東西很多。比如曾經在實驗室呆過不短時間的孫博士說,實驗室里有非常多好玩的,奇妙的變形鋼體。這算不算第一次為鋼正名。

反觀鋁板并沒有那么多的進步,因為鋁就是一個強化模式,簡單,變化少,主要常見的就是 5 系鋁、6 系鋁和 7 系溫成型鋁。

孫博士說,所有的材料都在不斷進步。隨著材料的進步,如何選擇材料是一個動態的問題。車身發展不是一個線性的關系,全鋁車身的出現也不是對全鋼車身的一次飛躍。

當評判鋼和鋁哪個更好時,要注意每個廠商都是在自己的框架下,基于自己的車輛定位、供應商技術、研發歷史甚至是專利等條件下來造車,不同的材料對應的是不同的策略。

談到愛馳自己的作品,孫博士提到,愛馳首款定位于純電動 A+ 級 SUV 的量產車型 U5,使用了上鋼下鋁的結構,為愛馳首創。 愛馳的白車身結構

首創這件事情很重要嗎?當然。

孫博士還做了一個有趣的補充,他們看重技術的首創性,而不是唯一性,是希望從汽車產業的角度,能夠對行業的發展有所啟發和影響。目前就有其他廠家在跟進上鋼下鋁的結構了。而在談到全鋁車身時,孫博士也多次致敬并欣賞奧迪的首創性。

用了鋼鋁混合之后,對整車輕量化有什么影響呢?

根據孫博士提供的數據,在 U5 的整車輕量化減重進展中,白車身減重大約 50 kg 左右。鋁的下車身結構承擔了主要的輕量化職責,同時,可以實現更好的操控性。而上車身使用鋼,既有安全性的考慮,也有利于碰撞后更低的維修成本。

愛馳汽車聯合創始人兼總裁付強還提到一句話,選擇上鋼下鋁的車身結構,不僅僅是出于工程上的考慮,這背后還有為了維修便利,為了消費者的接受度而做的努力。

愛馳的白車身結構

首創這件事情很重要嗎?當然。

孫博士還做了一個有趣的補充,他們看重技術的首創性,而不是唯一性,是希望從汽車產業的角度,能夠對行業的發展有所啟發和影響。目前就有其他廠家在跟進上鋼下鋁的結構了。而在談到全鋁車身時,孫博士也多次致敬并欣賞奧迪的首創性。

用了鋼鋁混合之后,對整車輕量化有什么影響呢?

根據孫博士提供的數據,在 U5 的整車輕量化減重進展中,白車身減重大約 50 kg 左右。鋁的下車身結構承擔了主要的輕量化職責,同時,可以實現更好的操控性。而上車身使用鋼,既有安全性的考慮,也有利于碰撞后更低的維修成本。

愛馳汽車聯合創始人兼總裁付強還提到一句話,選擇上鋼下鋁的車身結構,不僅僅是出于工程上的考慮,這背后還有為了維修便利,為了消費者的接受度而做的努力。

強度和剛度

在進一步談到鋼時,必須要說強度和剛度。

因為我們區分不同類型的鋼時,常常說某某兆帕的鋼,這個指的就是強度。

對此,孫博士的解釋是,強度決定了車身的安全性,而剛度則更多地與 NVH 和舒適性相關。

很多人會提到抗拉強度和屈服強度。比較常見的是,美系和德系喜歡用抗拉強度,而日系喜歡用屈服強度。 愛馳對強度的定義

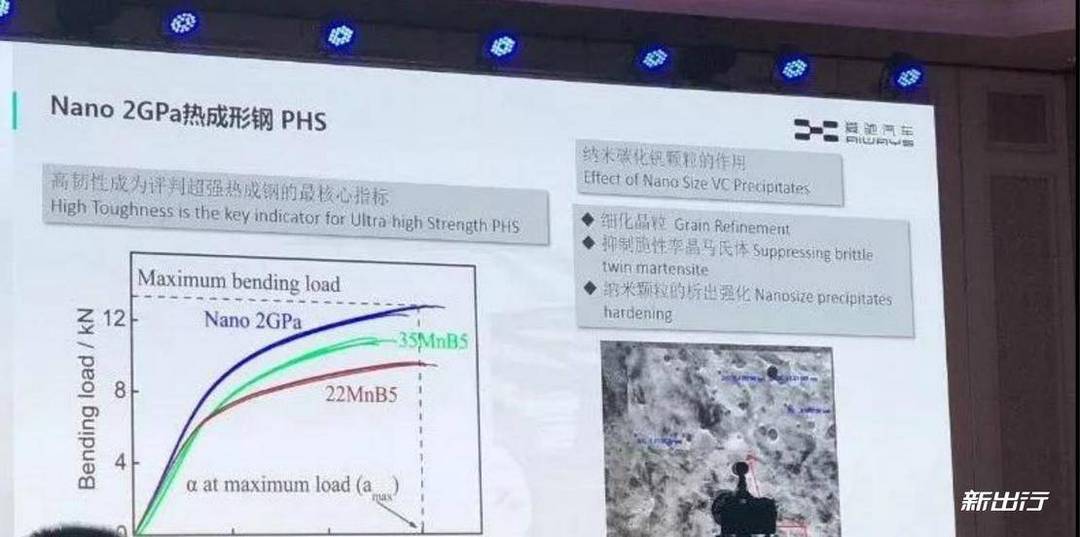

愛馳的定義使用的是抗拉強度。抗拉強度小等于 500 兆帕的是傳統鋼,大于 500 兆帕的是先進高強鋼,1500 兆帕的是熱成型鋼,而 2000 兆帕的則是超高強納米熱成型鋼。

愛馳對強度的定義

愛馳的定義使用的是抗拉強度。抗拉強度小等于 500 兆帕的是傳統鋼,大于 500 兆帕的是先進高強鋼,1500 兆帕的是熱成型鋼,而 2000 兆帕的則是超高強納米熱成型鋼。 紅色部分為 2000 兆帕的熱成型鋼

愛馳在 U5 的四個車門防撞梁上,使用了 2000 兆帕的熱成型鋼。因為碰撞的基本原則就是在駕駛員附近,需要更小的侵入量,所以需要使用更強的材料,這四個防撞梁可以在側碰的時候起到很好的作用。

這里又要說到有活力的鋼這個梗了。2000 兆帕的熱成型鋼,就是孫博士說的鋼上出現的新東西。

為什么原來的車身上不怎么見到 2000 兆帕的熱成型鋼呢?

孫博士提到了另一個性能,那就是斷裂韌性。斷裂韌性的性能在于碰撞后抵御裂紋擴展的能力。

傳統 2000 兆帕的熱成型鋼,斷裂韌性比較差,使用效果可能還不如使用 1500 兆帕的熱成型鋼。

為了達到更好的斷裂韌性,愛馳在 2000 兆帕的熱成型鋼中添加了釩的元素,形成了納米碳化釩的顆粒,最終提高了斷裂韌性的表現。另外,增加這道工序也并不需要增加太高的成本。

紅色部分為 2000 兆帕的熱成型鋼

愛馳在 U5 的四個車門防撞梁上,使用了 2000 兆帕的熱成型鋼。因為碰撞的基本原則就是在駕駛員附近,需要更小的侵入量,所以需要使用更強的材料,這四個防撞梁可以在側碰的時候起到很好的作用。

這里又要說到有活力的鋼這個梗了。2000 兆帕的熱成型鋼,就是孫博士說的鋼上出現的新東西。

為什么原來的車身上不怎么見到 2000 兆帕的熱成型鋼呢?

孫博士提到了另一個性能,那就是斷裂韌性。斷裂韌性的性能在于碰撞后抵御裂紋擴展的能力。

傳統 2000 兆帕的熱成型鋼,斷裂韌性比較差,使用效果可能還不如使用 1500 兆帕的熱成型鋼。

為了達到更好的斷裂韌性,愛馳在 2000 兆帕的熱成型鋼中添加了釩的元素,形成了納米碳化釩的顆粒,最終提高了斷裂韌性的表現。另外,增加這道工序也并不需要增加太高的成本。 超強熱成型鋼的最核心指標是高韌性

總結一下,三個特點,高強度,高韌性,和低成本。

熱成型鋼和高強鋼是一直存在競爭的關系,用孫博士的話是,熱成型鋼是一個工程問題,而冷成型鋼是一個科學問題。

超強熱成型鋼的最核心指標是高韌性

總結一下,三個特點,高強度,高韌性,和低成本。

熱成型鋼和高強鋼是一直存在競爭的關系,用孫博士的話是,熱成型鋼是一個工程問題,而冷成型鋼是一個科學問題。 A 柱和 B 柱上高強鋼和熱成型鋼的使用

簡單解釋,高強鋼更省錢,強度越高延伸性越差,回彈越大,回彈是科學界一直不好解決的問題。而熱成型比冷成型貴,如何降成本,這是一個工程問題。

最早的熱成型鋼發明在 1980 年,第一個熱成型鋼的專利產生在瑞典。沃爾沃在早期大量使用了熱成型鋼,是成就沃爾沃安全品牌的原因之一,這是題外話了。

國內應用熱成型鋼比較晚,主要是因為成本問題。直到 2011 年左右由于熱成型鋼的大規模量產,工藝問題得到解決,成本也隨之降低。

孫博士預測,2000 兆帕的熱成型鋼會成為一個應用趨勢,在 2019-2020 年更多車型上會出現。

A 柱和 B 柱上高強鋼和熱成型鋼的使用

簡單解釋,高強鋼更省錢,強度越高延伸性越差,回彈越大,回彈是科學界一直不好解決的問題。而熱成型比冷成型貴,如何降成本,這是一個工程問題。

最早的熱成型鋼發明在 1980 年,第一個熱成型鋼的專利產生在瑞典。沃爾沃在早期大量使用了熱成型鋼,是成就沃爾沃安全品牌的原因之一,這是題外話了。

國內應用熱成型鋼比較晚,主要是因為成本問題。直到 2011 年左右由于熱成型鋼的大規模量產,工藝問題得到解決,成本也隨之降低。

孫博士預測,2000 兆帕的熱成型鋼會成為一個應用趨勢,在 2019-2020 年更多車型上會出現。

連接

材料談完了,我們來談連接。

每個部分的材料部件連接起來,才構成結構。當然,車身結構是設計之初的事情,就比如孫博士提到愛馳的縱橫八環籠式車身,都是為了車身的剛度設計。還比如,愛馳使用的真空壓鑄鋁減震塔和扭轉盒,也是為了提升車身扭轉剛度應用的,通常在豪華車上比較常見。 真空壓鑄鋁減震塔

連接技術是整車輕量化中非常重要的一部分。

我們可以把材料做得非常輕,但最終無法使用的原因往往是連接不上。

連接技術最常見的就是焊接和鉚接。

孫博士提到一句話,能用焊接技術的地方,就一定不會用鉚接技術。在技術突破上,焊接工藝存在更大的難點。而使用鉚接技術,釘子也有重量,也要成本:)

鉚接技術通常使用在材料差異比較大的地方。

真空壓鑄鋁減震塔

連接技術是整車輕量化中非常重要的一部分。

我們可以把材料做得非常輕,但最終無法使用的原因往往是連接不上。

連接技術最常見的就是焊接和鉚接。

孫博士提到一句話,能用焊接技術的地方,就一定不會用鉚接技術。在技術突破上,焊接工藝存在更大的難點。而使用鉚接技術,釘子也有重量,也要成本:)

鉚接技術通常使用在材料差異比較大的地方。 通過釘子來看連接工藝

像愛馳這種的上鋼下鋁車身,就應用了自沖鉚 SPR 和熱融自攻絲 FDS 技術。愛馳強調,他們還應用了全球首款相同厚度的熱成型鋼和鋁板的 SPR 連接。

通過釘子來看連接工藝

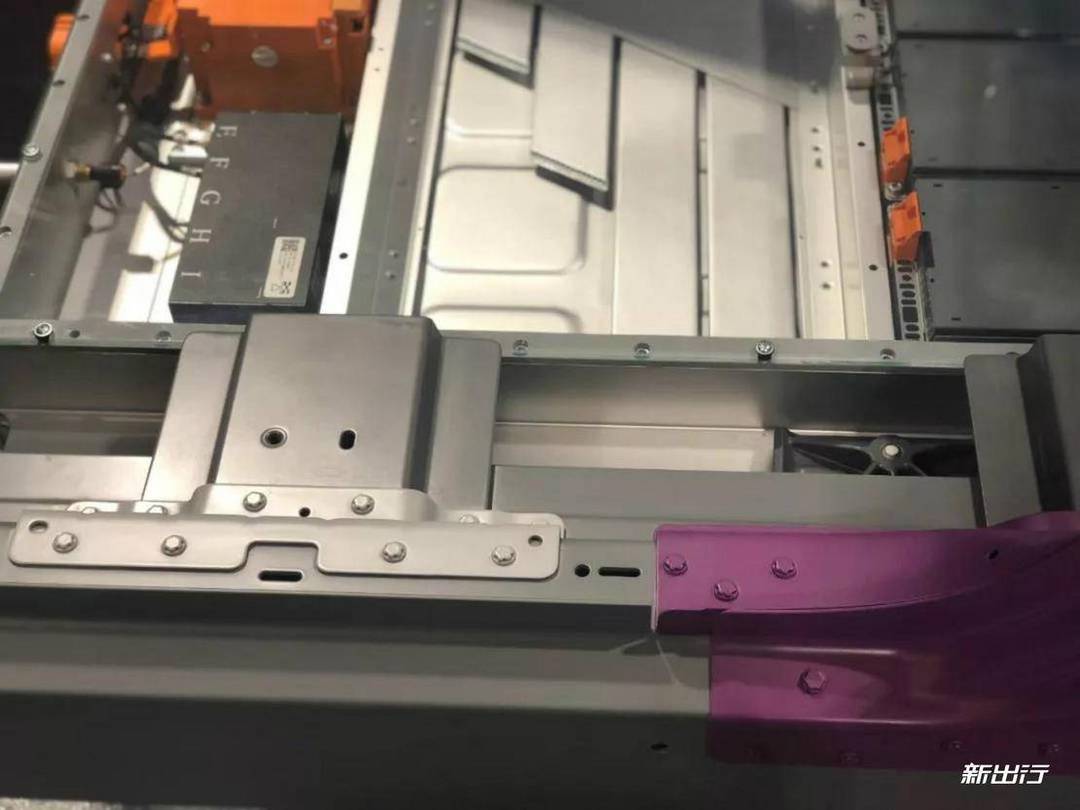

像愛馳這種的上鋼下鋁車身,就應用了自沖鉚 SPR 和熱融自攻絲 FDS 技術。愛馳強調,他們還應用了全球首款相同厚度的熱成型鋼和鋁板的 SPR 連接。 首次展出的電池包液冷系統

在愛馳自研的電池包設計中,也能看到愛馳對鋁材的使用。

可以感受到,這是一家會聰明地使用材料的公司。

前面說過了,當我們談一家公司怎么用材料的時候,最終還是談他們用材料的策略。

愛馳的策略,還是盡量以易用的角度,保證車輛基礎的安全和操控性能,同時,盡可能地在材料的使用上做到有所創新。

簡單說,有追求,同時,也很細膩。

最后總結一下對大家可能有幫助的談吐小知識:

1、車輛碰撞安全性主要看的是強度。材料強度提高了,厚度可能就會做薄。但以鋼板的厚薄來判斷一輛車是否安全不可取。

2、能量永遠是守恒的,碰撞時車身結構如果沒有足夠吸能,那能量一定會去其他的地方。完全以日常肉眼可見的潰縮變形程度來判斷車輛是否安全,也是不可取的。

3、強度決定了車身的安全性,剛度與車輛的 NVH 和舒適性能相關。

4、焊接能解決的問題就不會用鉚接。

5、材料選擇沒有對錯,鋼的可玩空間很大,鋁的變化較小。

6、非嚴謹統計,每減 100 kg 車重,續航里程可提升 5%。

7、熱成型鋼是一個工程問題,而冷成型鋼是一個科學問題。

感謝孫博士接受采訪。

首次展出的電池包液冷系統

在愛馳自研的電池包設計中,也能看到愛馳對鋁材的使用。

可以感受到,這是一家會聰明地使用材料的公司。

前面說過了,當我們談一家公司怎么用材料的時候,最終還是談他們用材料的策略。

愛馳的策略,還是盡量以易用的角度,保證車輛基礎的安全和操控性能,同時,盡可能地在材料的使用上做到有所創新。

簡單說,有追求,同時,也很細膩。

最后總結一下對大家可能有幫助的談吐小知識:

1、車輛碰撞安全性主要看的是強度。材料強度提高了,厚度可能就會做薄。但以鋼板的厚薄來判斷一輛車是否安全不可取。

2、能量永遠是守恒的,碰撞時車身結構如果沒有足夠吸能,那能量一定會去其他的地方。完全以日常肉眼可見的潰縮變形程度來判斷車輛是否安全,也是不可取的。

3、強度決定了車身的安全性,剛度與車輛的 NVH 和舒適性能相關。

4、焊接能解決的問題就不會用鉚接。

5、材料選擇沒有對錯,鋼的可玩空間很大,鋁的變化較小。

6、非嚴謹統計,每減 100 kg 車重,續航里程可提升 5%。

7、熱成型鋼是一個工程問題,而冷成型鋼是一個科學問題。

感謝孫博士接受采訪。

來源:新出行

本文地址:http://m.155ck.com/news/shichang/80591

以上內容轉載自新出行,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。