環境與能源問題是本次G20大阪峰會的主題之一,而日本在氫能源領域的專利數量位居世界首位,積累了豐富的經驗和技術。日本車企更是大步邁入被稱為“終極環保”的氫燃料電池車的量產階段。

豐田的氫燃料電池轎車Mirai這幾年異常的火爆,咱們之前分享了它的原理,還有制造過程,一起走進車間看看:

目前日本國內道路上行駛的氫汽車超過4000輛。

財經頻道特約記者王夢溪在日本了解到:加氫站在日本全國共有100多個,和普通加油站非常類似,工作人員通過一個輸送管道,大約用3分鐘就可以加滿5公斤的氫氣燃料,加滿一箱的價格換算過來大概在400元人民幣,能夠行駛的距離為600公里左右。

日前,美國能源部(DOE)副部長Dan Brouillette、日本經濟貿易工業部(METI)部長世耕弘成(Hiroshige Seko)和歐盟委員會歐盟氣候行動與可再生能源委員(ENER)Miguel Caete在G20部長級會議期間簽署了一份聯合聲明稱,三方將在未來通力合作研發、共享氫能及燃料電池技術。

聲明中,三方表達了各自對于共享、合作研發氫能和燃料電池技術的強烈意向。與此同時,三家機構將探索如何最優化地實現項目啟動與執行,秉承其在能源會談中的承諾,制定高效的氫能合作框架、或通過簽訂合作備忘錄(MOC),為第二階段氫能源部長級會議做準備。該會議將于今年9月25日召開。

氫能與燃料電池是可持續能源方案中的重要一環,加快該領域的研發不單將為能源行業帶來巨大好處,有益于經濟與環境的發展;還能為各行業創造新發展機遇并帶來經濟效益,有助于實現可信賴的、清潔的、可負擔的發電方案。

對于我國來說,目前氫能源車還處于起步階段。數據顯示,2018年我國氫燃料電池汽車產量僅為1619輛,且以客車和專用車為主,乘用車幾乎沒有。而據中汽協的數據顯示,2019年1-4月,氫燃料電池汽車產銷分別完成237輛和230輛,同比增長分別達到154.8%和289.8%。

今年可以說是電動汽車安全元年,過去無論是廠商還是購買電動車的用戶,從來只關心性能和續航里程,沒人關心過電池安全,直到特斯拉曝出自燃事件后大家才開始越發關注電動車的安全問題。這也讓很多過去不為人知、廠商避而不談的、三元鋰電池的性能缺陷逐漸浮出水面,讓人們逐漸意識到磷酸鐵鋰的好處。

如果拿三元鋰跟磷酸鐵鋰對比相信很多人很快就能知道磷酸鐵鋰正安全性方面的性能是要優于三元鋰電池的,但是如果拿三元鋰與氫燃料電池對比,誰更安全呢?過去人們總是談氫色變,覺得氫是一種比汽油還要危險得多的能量儲備方式。事實果真如此嗎?氫燃料電池的工作原理是怎樣的?它的安全性是怎么設計的?與三元鋰相比誰更安全?本期來為大家解讀:

氫燃料與鋰電:

成本是短期制約因素

隨著近年來全球應對氣候變化、節能減排、發展轉型等變化,非化石能源消費占比持續提升,而這些能源的利用方式大體上都是發電,從而也推動全經濟范圍整體電氣化水平的提升。

如果說前十年還看不出交通部門的能源結構演化趨勢,目前看電氣化、智能化、信息化的端倪初露,在鐵路運輸中電力牽引已經替代內燃牽引成為主導方式,中國、俄羅斯、德國、日本、法國等電氣化鐵路里程占比已經超過50%。

其次在新能源汽車銷售方面,純電動車型銷量比例超過七成、混合動力車型約占三成,在補貼和政策傾斜的作用下,電動汽車一枝獨秀,正在逐漸蠶食傳統汽柴油內燃車的增量市場。

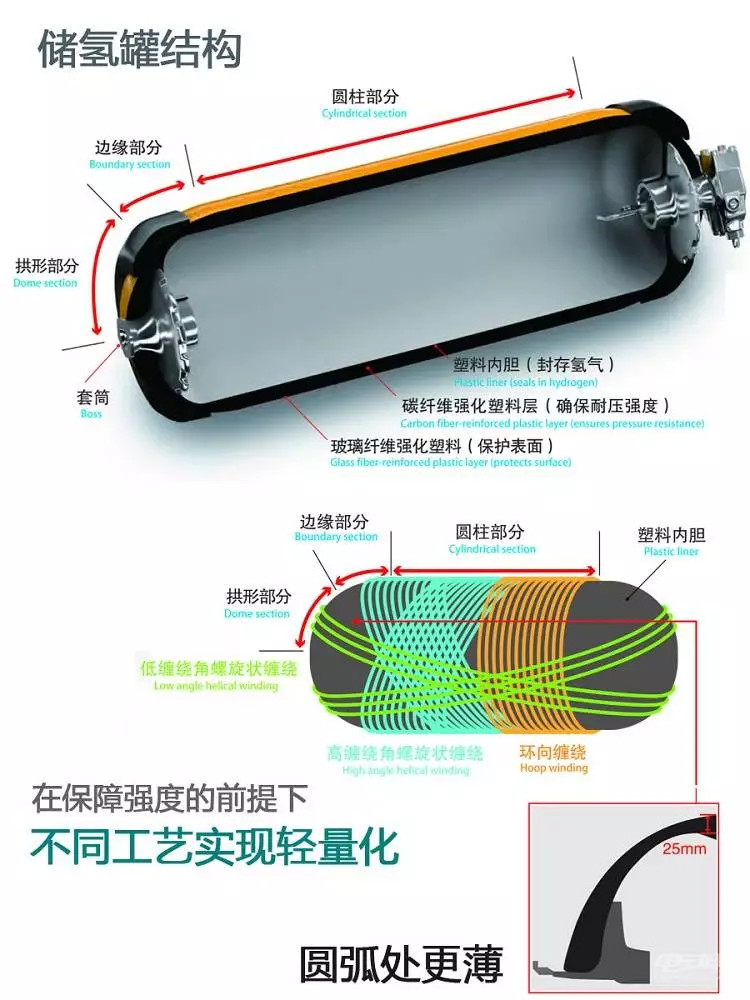

但是近年來日本頻頻發布氫能汽車的成果,三分鐘可加滿高壓儲氫罐并可實現700公里以上的續航里程,同時還能進入量產,還是相當誘人的。

但目前制氫的工藝路線主要包括天然氣蒸汽轉化、石油蒸汽轉化、甲醇裂解、液氨裂解、水電解、煤炭氣化等,氫能的市場價格約為3-6美元/千克,百公里成本約為5-10美元,約為電動汽車的3-10倍左右。

氫氣管道的造價約65萬-225萬美元/公里(直徑長度1-4米),天然氣管道的造價約30萬-130萬美元/公里,電網的造價按輸電電壓、回路不同約為20-450萬美元/公里,800-1100的特高壓平均輸電成本僅為2-4分/千公里。

即使考慮充電站、加氫站等基礎設施建設,從成本上看,電力在交通部門仍然優于氫能。氫能要實現規模擴張,從技術到系統仍需要大的突破。

真理掌握在誰手里?

氫能的技術路線之爭最引起國人關注的主要在于鄰國日本,日政府正聯手其國內幾家最大的制造企業,竭力打造所謂的“氫能社會”,奪人眼球的“2020年氫能奧運”、即將上市的“未來氫能汽車”以及“氫能住宅”,對氫能的補貼也大大高于電動汽車。

但氫能來源仍然是問題,“核能+海水”、“澳煤進口”制氫的路線并不為人所看好。而技術的推廣還與應用規模有關,日車企在全球有較高的市場占有率,對推動氫能汽車發展有基礎,但也面臨與電動汽車一樣的基礎設施和成本的挑戰,合理的建設成本、創新的商業模式還是前提條件。氫燃料電池車的最大優勢在于續航能力完全可與燃油車相媲美,但從目前的市場力量對比看,很難說不出現贏者通吃的局面,屆時付出慘重代價的可能就是少數派路線。

電力的最大優勢還在于可以自由互聯,并自帶信息屬性,與數字同質同源,這恐怕是氫能無可比擬的。但在分布式、儲能等領域,氫燃料電池還可以與電力攜手,共同形成一個新的能源網絡。

德國Brandenburg不久前建成了世界上第一座用氫能作為電力存儲中介的混合能源電站,這項技術能夠高效地將當地過剩的風能和太陽能轉化為氫能,并利用現有的天然氣設施進行長期儲存,在需要時重新轉化為電能。

“化電為氫”的嘗試可能為紓解長期電力存儲和遠距離輸送的瓶頸提供一種新的思路。只有突破能源存儲這一大難題,一個嶄新的可再生電力時代才有可能盡快到來。氫能源和可控核聚變技術一樣,都是人類的夢想。

主載之爭可能并不太重要,更為長久的判斷現在還為時過早,真正重要的還是彼此形成能源革命的合力,共同來驅動一個更好的世界。

燃料電池與鋰電:

單從技術角度來評估,氫燃料電池遠勝于動力電池,比如加注時間氫燃料電池3分鐘、5分鐘,再大的車頂多10分鐘、20分鐘,而純電動最少也需要半小時80%;行駛里程能夠跑300公里、500公里、700公里,甚至重卡1000公里、2000公里都可以做到,而純電動做不到。另外,氫燃料電池使用無污染,即便拆解后也無污染,但電池拆解有污染。

總之作為汽車動力源,氫燃料電池相較于鋰電池具有能量密度高、續航里程長、充電時間短、重量輕、性能提升空間大等諸多優點。

若從兩者的技術難度與成本來看,鋰電池技術難度相對較小,生產相對成熟,同時整個制造產業鏈完善,正處于規模效應的擴大階段,而氫燃料電池的關鍵材料催化劑、質子交換膜、雙極板等國內產業鏈基本處于空白狀態,同時制造成本及加氫站建設成本等高昂。

但在明天氫能總經理、創始人王朝云看來,如果追求短期利益最大化,不會想到氫燃料電池。純電動路線的真正毛病就是,眾多企業帶著短期利益的強烈企圖心。

“其實僅僅是利益的先后問題,(干氫燃料電池)可能開始你會活得很苦,但是放眼三年、五年是可以解決的。”王朝云說。

當然也有人持不同意見:純電動是中國新能源乘用車的主流方案,燃料電池車不太可能取代純電動車的地位。從城市間短途行駛的乘用車,到長距離的高鐵,再到農村的兩輪車、三輪車,有大量純電動技術積累和優勢,從交通出行合理性來看,也應將純電動作為主流方案。

對于未來氫燃料電池與鋰電池兩者的關系,清華大學教授歐陽明高(同是動力鋰電池和氫燃料電池的科研帶頭人)則表示,最有可能的是兩者共存:“至少到2030年,乘用車領域可能純電動更占主導,而有長距離運輸要求的商用車領域燃料電池車會更多。”

來源:連線新能源

本文地址:http://m.155ck.com/news/shichang/93825

以上內容轉載自連線新能源,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。