大年初一,寂靜的春天,太陽出來,一會就沒了。

編者按

這組文章一共六篇,分別為:

1、劉寶華:大年初一,我去了兩家醫院;

2、牛跟尚:余生不長,與有趣的人互燃;

3、涂彥平:寂靜的春天;

4、錢亞光:今年春節,我在日本自由行;

5、張霖郁:一路的陽光,似乎沒人在意;

6、賈可:太陽出來,一會就沒了。

希望大家喜歡,并祝各位周末快樂。

劉寶華:大年初一,我去了兩家醫院

第一次一個人度過了大年三十,我決定第二天也去醫院檢查

和大多數人一樣,春節放假前我對新冠肺炎的認識遠遠不夠。

1月18號到20號去了一趟海拉爾,回來一直咳嗽,以為是凍著了,沒太在意。最后上班的幾天知道了肺炎的事,因為自己咳嗽,上班就戴著口罩。拜霧霾所賜,幾年前買的口罩還有庫存。

1月23號(臘月二十九)開始放假,本來當晚的火車回家過年。咳嗽依然比較嚴重,量體溫居然有低燒,37.2到37.8度之間徘徊,仔細研究了一下肺炎的事,覺得不能隨便跑了,先自我隔離一下看情況,就退掉了火車票,準備等癥狀消失確保沒事再決定行程。

24號依然如故,第一次一個人度過了大年三十(老婆已提前返家)。當天關于疫情的信息越來越多,包括醫護人員崩潰哭嚎的視頻,異常扎心。同時,開始擔心自己的狀況。有同事也咳嗽,當天去醫院抽血化驗排除了,我決定第二天也去醫院檢查。

大年初一,我去了兩家醫院

25號大年初一,查好最近的醫院,做好口罩、酒精消毒等防護措施,開車去了離我最近的第一中西醫結合醫院。

一進急診樓的門有個護工把守,量體溫,問我為什么來。我把自己情況說了一遍,護工說我這種情況要去發熱門診查,這個醫院沒有發熱門診。當時急診樓里三三兩兩有幾個人,不時也會進來一兩個,所有人都帶著口罩。

轉身出來準備換個醫院,但轉念一想不對啊,她這是把我往其他醫院推,去發熱門診豈不是增加了感染風險?于是再回去,堅持我要驗血,確定一下不是感染。

護工沒好再攔,掛號去了診室,大夫口罩、頭套、膠皮手套全副武裝,告訴我應該化驗血和拍胸片,但醫院的X光機壞了,只能驗血。如果驗血結果不是病毒性那就沒事,如果是病毒性還要去其他醫院拍胸片看肺。

只能先驗血,結果很不幸,白細胞下降,還有另外三項指標異常,可以確定是病毒性上呼吸道感染,不能排除新冠病毒感染。大夫建議我去其他醫院拍片,同時化驗看看是不是甲流乙流。

從醫院出來去第二近的民航總醫院,也是被列入新冠肺炎發熱門診的醫院之一。這意味著民航總醫院可能有新冠肺炎病人,我也有可能跟他們接觸。但當時騎虎難下,我需要盡早知道我是不是被感染。

在民航總醫院停車場停好車走到急診樓,路過一大排停著的救護車,規模比上一個醫院大,來就診的人比平時肯定少很多,但對于大年初一來說可能是史上人最多的一次。總覺得有一種陰森恐怖的氣氛,進門時,我連門把手都不想碰,感覺那里都可能潛伏著邪惡的病毒。

民航醫院的大夫反而沒有上一家那樣全副武裝,沒帶膠皮手套,給我開了甲流乙流化驗、胸片。在等待化驗結果和X光片的一個小時里,我走出醫院在馬路邊蹲著曬太陽,恨不得離急診樓、離醫院越遠越好。

最終結果讓人松了一口氣,與新冠病毒無關,只是常規的病毒流感,開了藥很快退燒,只是咳嗽一直延續至今一個月了,仍沒有好。

從自己低燒、咳嗽到檢查確認沒事這段時間里,也想過萬一不幸中招怎么辦,但就算想到最差結果時也還淡定平和。已到中年,生死問題又不是有疫情時才會想的事情。這才發現,人上年齡的一大表現是無論發生什么都不會大驚小怪。

真實的武漢什么樣

如此度過了大年初一。從大年初二開始我們推翻了原定的每天微信發送內容,開始報道與疫情相關的內容,史上最長假期實際上也成為了史上最長加班。

期間我電話專訪了十多位疫情漩渦中心的武漢人,主要是東風出行、曹操出行、T3出行、滴滴出行的司機、隊長、城市負責人,還有武漢的汽車經銷商。

除了最終呈現出的他們在武漢封城期間的故事,專訪時我還有一個好奇心,想從這些武漢人口中了解武漢的真實情況。因為那段時間信息非常分裂,任何一件事情都會有截然不同的大量信息,永遠一邊有人振臂高喊我們戰無不勝,另一邊有人細數那些無法承受的高昂代價。

真實情況到底什么樣?現代社會我們每個人99.99%以上的信息都來自傳媒,而我這次有機會從十幾個生活在風暴眼中的普通人口中得到一手信息。但結果一無所獲。因為武漢封城,他們即便每天在堅持工作,出沒的地點也是有限的幾個,接觸的人同樣是有限的幾個。

關乎疫情,最接近危險的一次經歷是一位司機幫居民送換洗衣服給確診的老伴兒,走進了金銀潭醫院的住院部大樓。除此之外,他們身邊幾乎沒有確診、沒有疑似,沒有誰有過網上流傳的那些事例。除了身在武漢,他們與我們沒有區別。

這樣的結果讓我困惑。雖然明白這是概率問題,但就像管中窺豹,為什么我看到的永遠都是黑色的斑點,或者永遠都是金色的部分?該如何回答“真實的武漢什么樣”這樣的問題?什么才是真實?我專訪到的這十幾位武漢人是否處于一個真實的武漢?

2月10日,北京允許開工首日,我去姚家園探訪了19家4S店。雖然一多半還未開門營業,雖然有的店員聽說是媒體調查,極其嫌棄,愛答不理,但這種感覺好多了,好像地球又開始轉起來了。

牛跟尚:余生不長,與有趣的人互燃

在武漢封城前夕,他也選擇了“逆行”

悄悄地走,正如我悄悄地來。

2020年1月20日上午10點,當余杭郵局用一蛇皮袋將我兩個被子、一捆書刊發往北京時,我知道自己30個月的“杭州市民生涯”行將結束。

在離郵局幾百米的臨平老巷,我走進這家常經過而未進的杭幫牛肉面館,要上一大碗面,作為告別杭州的儀式。店里只有我和店主兩人。精致美味的牛肉面回味無窮。當我用感謝這個城市的情懷和神情向店主說“謝謝”時,這個20多歲的小伙子有點受寵若驚。

我這也叫“逆行”

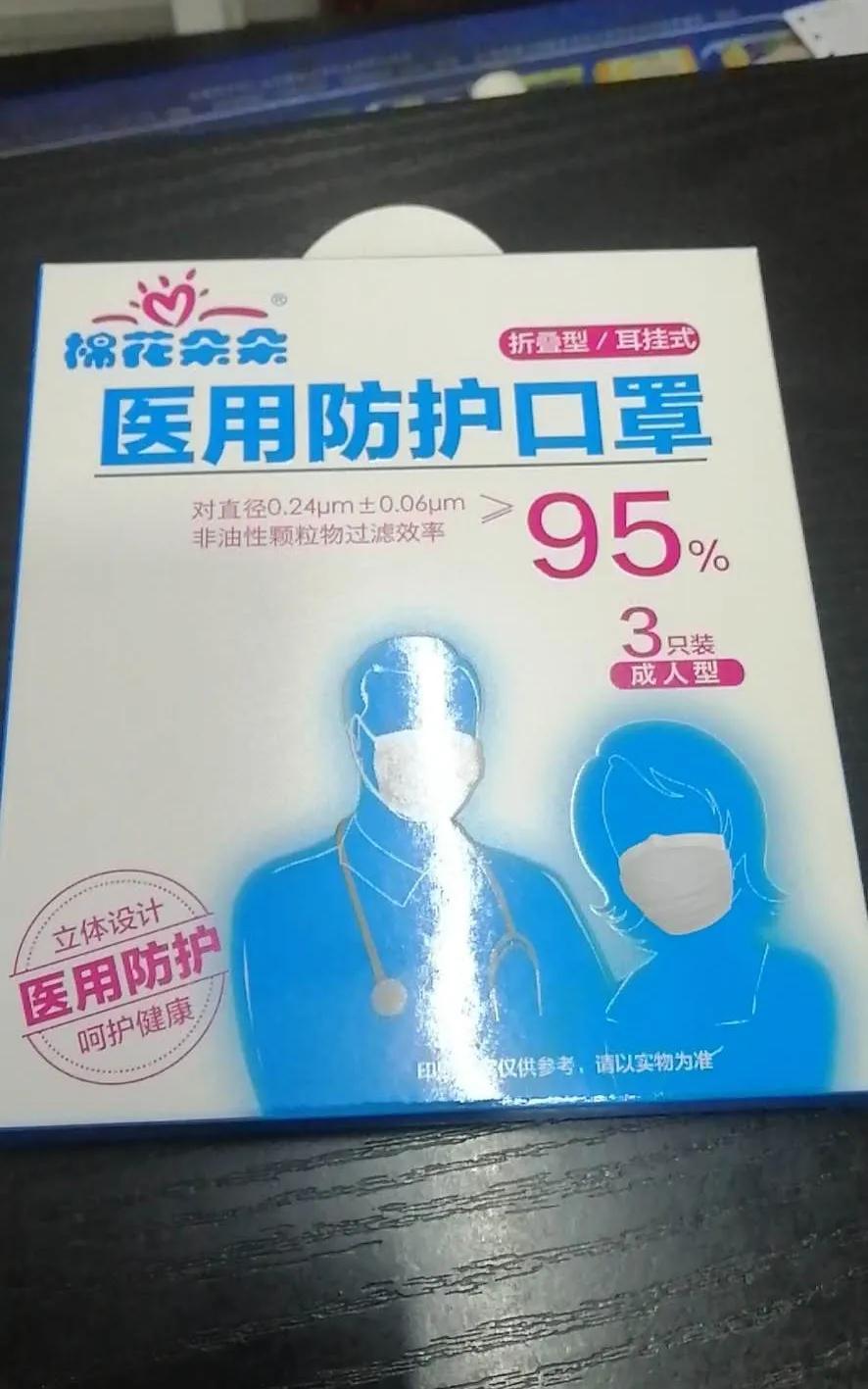

1月20日晚上19時,武漢朋友圈的好友開始發他們在搶口罩的照片。我趕緊在所住小區的藥店買了一盒醫用防護口罩。三只24元,店主說還沒漲價。一天后,我才悟到她這話的含義,感覺自己蠢透了。

1月21日凌晨5時,離我從杭州回武昌的火車出發還有3個小時。朋友圈已被鐘南山院士一句話刷屏:“現在能不到武漢就不去,武漢人能不出就不出來,這是我們做的貢獻。這不是官方的號召,是我們專家一些建議”。

我感到武漢疫情比傳說的嚴重,就在微信朋友圈和微博上轉發了截屏,并加上一句話:請教上天大神們,我到底是回還是不回武漢?

結果,朋友圈留言壓倒性地建議我不要回,微博上不到1小時閱讀量過10萬,有20個網友留言不要回。當我征詢妻子意見時,還未睡醒的她說:那你就不回,在杭州過春節,節后直接去北京報到上班,元宵節或2月底再回來吧!

急匆匆趕到余杭高鐵站退掉2個小時后要開的軟臥火車票時,家的微信群里卻炸了鍋,岳父和當護士長的大姨子一唱一合奚落、嘲諷我“臨陣脫逃”。

咱當然不忍其辱,正告他們說“哪怕我租出租車也要回武漢。”還好,搶到南航當晚19時杭州飛武漢僅剩的一張飛機票。幾天后,才知道,我這也叫“逆行”。

無論是杭州蕭山還是武漢天河的飛機場,我看到機場票務、安檢及工作人員都還沒戴口罩,而且空乘人員也沒戴口罩,像往常一樣,仿佛是告訴大家不要驚慌。這讓戴口罩的我不安,難道自己的命就那么金貴嗎?我幾次想摘掉,但看到身邊人都戴著,我還是沒有取下。

飛機在當晚21時降落武漢天河機場時,我發現連地面上保安都戴上口罩,但出租車司機還沒有戴。接我的的哥還笑話我“緊張過度”,我索性取下口罩。

回到家里,大家都很高興。誰想到一天后,武漢開始封城。我們感覺到要出大事了。1月23日上午8時許,我帶老大去武漢同濟附屬協和西院看牙,結果到醫院才發現在市區住的預約牙醫因故未到。

更沒想到,這個20年前僅是神龍公司的職工小醫院,很快竟然成為武漢抗疫一線的重點醫院,全員上前線。我家那個在該院做急診科護士長的孩子大姨,從大年初一至今一直緊張地在醫院搶救重癥病人,吃住在醫院,偶爾在深夜空余時間用視頻和我家那個白天睡覺、晚上精神的小兒子聊天。多日不見,孩子對這位以前比親媽還親的干媽愛理不理的。

隨著疫情的嚴重,武漢從封城、封路、封區到封樓,我們所住的小區最近也爆出有3個住院病例。我真的到了“足不出戶”、“大門不出二門不邁”的地步,實現了多年前的“宅在家里當坐家”的夢想。以前是一月寫4篇文章,現在一周就能寫4篇。

忠誠與擔當

近一個月,從1月20日辦完離職手續從杭州艱難地回到武漢,到2月2日通過線上報到正式加盟汽車商業評論,再到2月20日湖北疫情病例降到幾百例,我經歷過去工作23年最驚心動魄、最生死離別、最命運無常、最魔幻的一段度日如年的時刻。

宅在家里,除了比平常工作更加賣力之外,學習更多、思考更多。內心受到的觸動非同往常。此前20年,我經受了太多安逸,尤其是享受了汽車黃金20年的紅利,但當產業遭遇長達兩年的寒冬,特別這20多天的煉獄人生,我仿佛開始豁然開朗。

此前20年,我一直在國企體制內無憂無慮地工作。之后到杭州民企二次創業30個月,才感受到創業真的是九死一生,而最近這30天的感悟是,創業是99死一生,甚至9999死一生。

要說新的感悟,有兩點。

一是忠誠。

忠誠于生命。生命只有一次,誰都無權揮霍和漠視。無論時局是多么艱難,都要好好活著,為了親人、為了友人、為了大家,也為了一小撮經常冷嘲熱諷和看到咱倒霉他偷著樂的精神病人!

忠誠于事業。把工作當創業,當成事業,當做第二次生命。把有限的精力,燃燒到無限的、無價的、有趣的、有意義的事業中。

忠誠于專業。我們要當長期主義和專業主義。要當好古老的碼字工、工匠和手藝人。

只要能忠誠于生命、事業、專業,忠誠于企業就不空不大不假。

二是擔當。

擔當于責任。作為個體,我是父,是兒,是人夫,是家長,是家里頂梁柱。盡職盡責,責無旁貸。

擔當于使命。作為一份有理想、有追求的雜志的一員,我們的使命是推動中國汽車向前進,這個推動是牽動、拉動和驅動。短短20多天,我的切膚感覺是,個人力量是渺小的,甚至是蒼白無力的,但一群人在一起,凝成一個團隊的力量是無窮的。每當看到雜志微信號的留言和瀏覽量,我頓時不亢不卑,渾身充滿動力和活力。

感謝汽車商業評論大家庭給我的舞臺和機會。這一個月,我體會到遠親近鄰的溫暖,我已把雜志社當自己的家,更加偏愛這個職業,甘愿為之付出自己的心血和微薄之力。

經歷17年前的非典和今天的新冠疫情,我再次感到人生無常,生命可貴,意外和明天真的不知哪一個先至。

余生不長,好好珍惜,過好當下。如果能擇一事終一生,那就再好不過了。

涂彥平:寂靜的春天

春天有多美好,這個春天就有多殘酷

今天是返京之后在家隔離的第六天。窗外陽光明亮,小鳥啁啾,如果沒有新冠病毒,這該是一個多么好的春天啊。

過去這一個多月,回顧起來太過魔幻,太過不真實。

1月初其實就有了武漢不明肺炎的媒體報道,但當時被其他社會熱點掩蓋了,沒能引起太多注意。

我真正感覺事情不妙是1月20日,鐘南山明確表示這個肺炎人傳人。當天口罩就不好買了,多家網店口罩脫銷。第二天晚上走了幾家藥店,最終才在小區對面一家藥店里買到了一包一次性醫用防護口罩,盡管不是N95那種,但至少買到了。再坐地鐵,車廂里大部分人也都戴著口罩了。

2020年1月22日晚,北京地鐵8號線,大部分人戴著口罩。

擔心在武漢的朋友,回說是:還好,但大家都很恐慌。

大年二十九回河北老家,路上得知武漢封城了。到家之后本想著要走親訪友,見面敘敘舊,但疫情越來越嚴重,考慮到我們是從外面回來的,就取消了一切走動。

村里的老院子也沒有回去看,事實上也回不去,因為很快就封村了。村里有人出主意,出動無人機在村子上空噴灑消毒水,據說消毒水的成分是植物酵素。

還聽說附近村里有從武漢回來的人,一對造核潛艇的夫妻,也被嚴加看管起來。

一切都是那么的魔幻,但一切又是真真實實的。

疫情防控工作人員在小區門口執勤,一家每三天只允許出去一個人

疫情防控工作人員在小區門口執勤,一家每三天只允許出去一個人

小區的管控也很快嚴起來,政府各個部門分配防控任務,負責我們小區的是武裝部。各個單元樓道里貼著防控通知,要求掃描二維碼登記個人詳細信息。一家每三天只允許出去一個人,購買必要的生活用品。

小區里偶爾有霧炮車出動,噴出陣陣白霧來,空氣中彌散著消毒水的味道。院子里偶爾有人走動,盡管戴著口罩,也會被武裝部的大喇叭給叫喊著勸回去。連日困在家里,還在牙牙學語的小娃愛上了飄窗臺,爬上看著窗外,嘴里直叫著“外外,外外”。

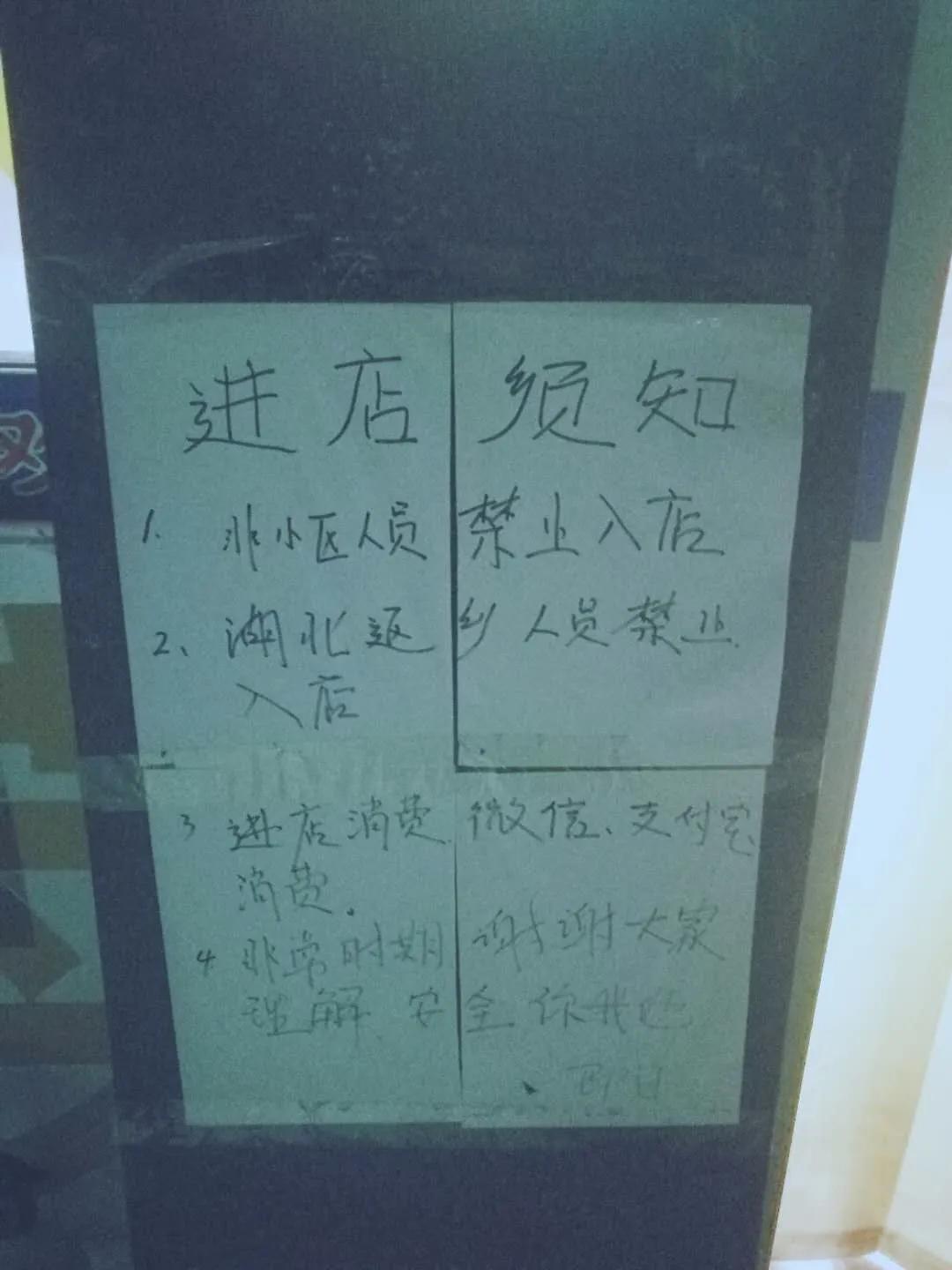

小區超市門口張貼的“進店須知”

小區超市門口張貼的“進店須知”

快到了回京的日子,因為按照規定回京還要在家隔離一段時間,就去超市采購了一大堆東西,米面菜蛋之類。超市一直沒有醫護口罩,售貨員說早就賣斷貨了,過幾天能進一批,就買了幾個防霧霾口罩,還買了瓶75°白酒作消毒水用。

買不到消毒水,買了瓶75°白酒作為替代品

買不到消毒水,買了瓶75°白酒作為替代品

回京的高速路上,遇到兩次檢查,出示身份證,詢問來去的地方,測量每個人的體溫。到了北京小區,門口也是專人把守,先去社區報到,上報個人信息,開始居家隔離。

高速入口處,為來往行人測量體溫的執勤工作人員,只穿著簡單的防護衣

高速入口處,為來往行人測量體溫的執勤工作人員,只穿著簡單的防護衣

想到那些日夜與死神搶奪生命的前線醫護人員,想到那些在這場疫情中失去生命的人以及破碎的家庭,此時此刻能困在家里已經很幸福了,也是我們普通人現在所僅能為抗擊疫情做的貢獻了。

作為汽車媒體,不比那些奔走在武漢一線專訪疫情的媒體,最近一段時間,我和同事們也在撰寫了多篇汽車行業抗擊疫情的稿件,這不僅是職責所在,也算是非常時期對抗疫情的一種方式吧。

作為普通人,在這場疫情中,我不得不思考一些平時可能耽于思考的問題,小到怎么明辨是非,怎么看透真相,大到怎么好好活著,怎么做公民。

一百年前,魯迅先生在《我們現在怎樣做父親》一文中說:“自己背著因襲的重擔,肩住了黑暗的閘門,放他們到寬闊光明的地方去;此后幸福的度日,合理的做人。”

這話說的是當時家庭觀念的改革,但放在這次疫情中,我覺得也同樣恰切。現在可能到了我們這一代人肩住黑暗的閘門的時候,只有這樣,我們的后代才有寬闊光明的去處。

疫情終會過去,人們終會回歸到日常的生活。這場庚子大疫永遠地改變了很多東西,但痛定思痛,也應該有新的東西生長出來。

春天有多美好,這個春天就有多殘酷。期待窗外寂靜的春天,能夠早一天喧鬧起來。一切都會好起來的。

錢亞光:今年春節,我在日本自由行

碰到這樣的特殊時期,我們也沒辦法,只能這樣了

1月23日凌晨,春節單位放假的第一天,我們一家踏上了前往日本福岡的旅程。

由于東方航空班機起降的大興機場距離太遠,航班時間太早,我們又帶了兩個大行李箱,因此我們選擇了開車前往。

我事先通過小強停車APP,在機場附近找了個河北廊坊村里的停車場停車,然后由停車場工作人員開車送到機場。停車價格非常公道,在室內停車5天,只收110元,而且服務到位,態度非常好,以后短期出差,大家可以采取這種出行方式。

在大興機場辦理值機時,大多數乘客已經戴上了口罩,但機場尚未開始檢測體溫,感覺新型冠狀病毒肺炎疫情還不是很嚴重。

在日本一直關注國內疫情

到達日本,從福岡博多站坐新干線火車前往日本自由行的第一站——熊本,此時日本已經發現了兩例新型冠狀病毒感染的肺炎患者。

我們在熊本住的酒店位于城市中心區,附近商業街上商店、餐館不少,我發現當地人戴口罩的不少,我們一家戴著口罩行在街上絲毫不顯突兀,只是口罩顏色與當地人不一樣。

1月24日,我們前往附近的熊本城,由于在2016年的大地震中受損嚴重,尚未完全修復,只能在外面觀看。當天游客不少,其中不少當地人和中國游客戴了口罩,但一些歐美游客并沒有戴口罩。

在日本期間,我通過網絡,一直關注國內疫情,看到武漢及全國各地感染人數和死亡病例不斷增加,心情非常沉重。

讓我感覺新型冠狀病毒肺炎和我的生活發生直接關聯的,是來自母親所居住的北京第一福利院的消息。

由于我是母親在福利院的第一監護人,醫生、護士一旦有事情,有通知,總是會第一時間打電話給我。

1月24日,我接到福利院醫生的第一個電話,說院里接到通知,要求家屬減少探訪老人的次數,除夕最好不要接老人外出聚餐;

1月25日,我接到福利院醫生的第二個電話,要求家屬減少探訪次數,不要結伙而來,同時進房間的人數不要超過兩人;

1月26日,再次接到福利院醫生的電話,說再次接到上級通知,已經施行封院措施,謝絕一切探訪,以確保住院老人的健康安全。

從醫生的電話中,我了解到福利院對于抵抗力最弱的老人采取的防范措施越來越嚴格,從側面反映出新型冠狀病毒感染的肺炎疫情越來越嚴重。

1月25日,我們從熊本來到了福岡,城市比熊本大了不少,我們住的地方在最熱鬧的博多運河城商業區和天神商業區附近,恰逢周末,街上人比較多,我發現戴口罩的人也更多了。

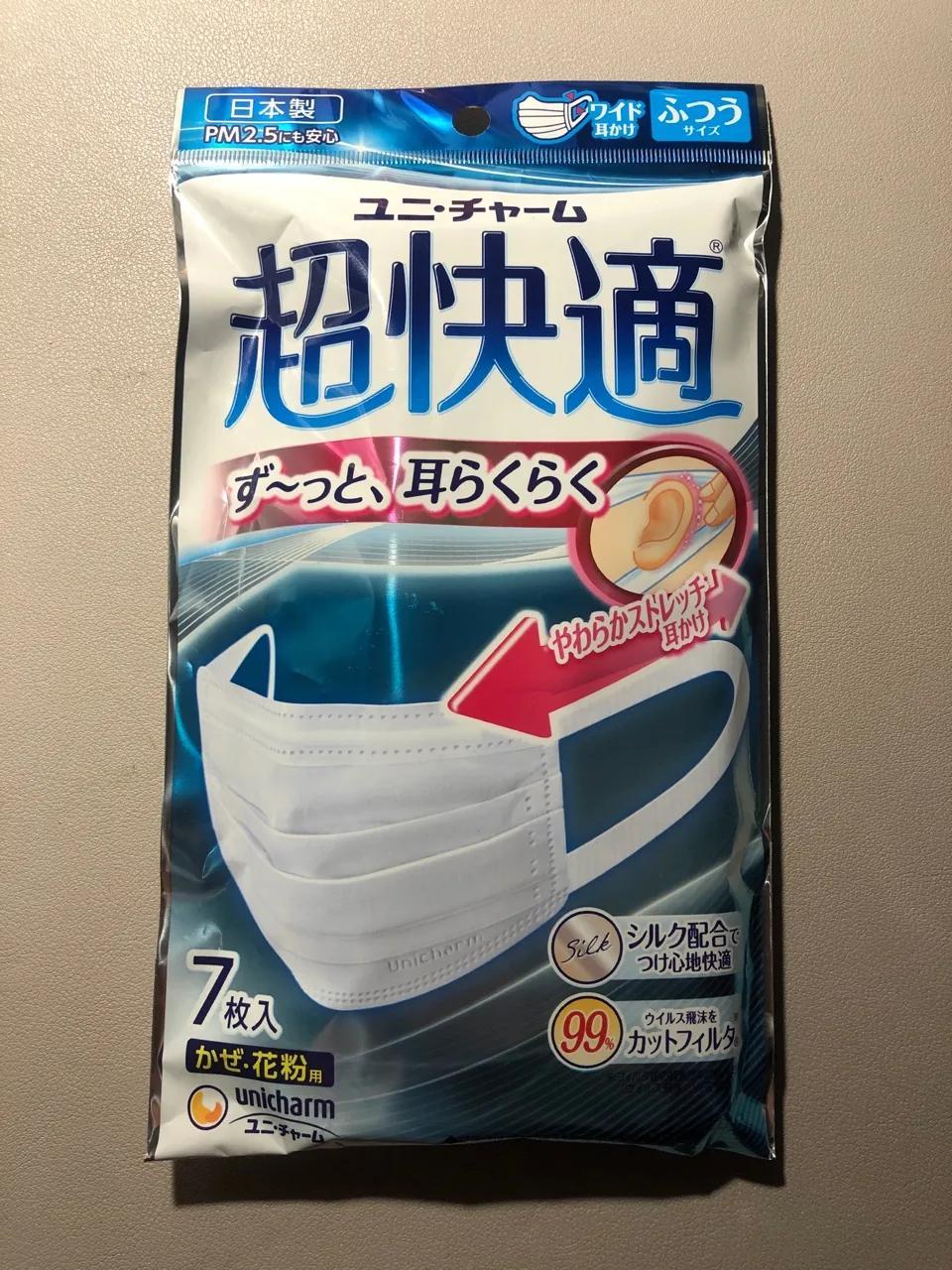

福岡街邊的藥妝店都在顯眼的位置放了口罩的中文廣告,以最常見的 “超快適” 一次性口罩為例,這款口罩號稱可以過濾99%的病毒飛沫和花粉,一袋(7個)328日元(含稅,約合21元人民幣),和我們前兩天在熊本看到的價格幾乎一樣,而且各店的價格也差不多。

飛機順利飛向大興機場

1月27日,我們離開日本的時候,福岡機場已經開始對乘客檢測體溫,工作人員也都戴了口罩。上了飛機后,空乘人員給大家發健康狀況表,需要填寫一系列個人信息,然后空乘人員給每個人測量體溫,并要求乘客將體溫數值寫在健康狀況表上。

飛機上坐在我左側的兩位是日本人,一男一女,下飛機時,在衣服外面罩上了非常專業的防護服,從頭到腳都捂得非常嚴實,現在回想起來,感覺他們有可能是前往疫區的日本醫務人員。

經停青島臨下飛機時,由于機上有兩人未及時上交健康狀況表,大家被推遲下機,直到所有健康狀況表交到機場審核并通過,我們才進入了青島機場。

青島機場的體溫檢測更加專業了,除了有專門的檢測設備,還有身著防護服的防疫人員在旁監控。過了海關,我們到國內登機區進行了再次安檢,又測了一次體溫。過了安檢,到登機的時候再次檢測了體溫。好在同機的人都沒有問題,飛機順利飛向大興機場。

晚上7點,我們終于到了大興機場,再次經歷嚴格的體溫檢測,從國內到達區步行1公里左右到國際到達區取行李,行程中有多層樓梯,對于行動不便的老年人和抱著孩子的家長非常不友好,連隨行的工作人員也表示設計不夠人性化,一個勁兒地給我們道歉。

晚上8點多,我們取到了行李,我給停車場打電話,讓他們派車來接我們去停車場。他們開始說,因為新型冠狀病毒肺炎,村里的路絕大多數都被封了,唯一通行的路口有人值守,不能拉太多外人進去,只能先把司機拉過去,把自己的車開過來接人。

碰到這樣的特殊時期,我們也沒辦法,只能這樣了。不過不久之后,情況發生了轉機。當我們就要走到約定的集合地點時,停車場的老板來電說,可以直接拉我們過去了,因為路口的值守人員已經下班了。于是,我們坐著停車場開來的奔馳7座SUV,順利抵達停車場,晚上10點半左右,終于到家。

張家口有了確認病例

1月28日,剛從日本回來的第二天,我發現懷來家中的水壓表壓力差不多降到底了,怕天冷水管凍上,就想開車去看看。

一路上車很少,下高速也沒有看有查體溫的,一副平和景象。1個小時多一點就到了小區,小區已經開始測體溫,登記了,一查我體溫37.1℃,嚇了一跳,倒是工作人員有經驗,說可能是車里開空調比較熱,加上太陽曬造成的,果然,開了窗等了半分鐘,體溫就降到了36.2℃。

回了家,調整了水壓,我就開車往回走,走到高速入口,發現在對向車道高速出口處已經有了防疫人員,拿著測溫槍在檢測體溫了,也沒敢多看就上高速回京了。到家才在小區業主群里看到,高速檢疫是因為張家口有了確認病例,懷來這邊加強防控措施了。

近幾天,小區的防控措施也嚴格了,原來有七八個進出口,現在只留了三個,有些可以進入的地方被封了起來,每個進出口安排了專門的人員監測體溫,外部車輛禁止入內,所有快遞不許進小區,被集中到門口收取,好在我家就在東門邊上,還算方便。

這個春節,有些不一樣的地方,大家都是通過微信、視頻交流情感,面對面基本杜絕了。以前春節期間小區里空的停車位非常多,因為很多人都外出旅游或走親訪友,而今年停車位則非常難找,可能是因為大家都貓在家里了。

還有就是一些生活用品出現了短缺,比如切片面包、方便面等耐儲食品,不光是小區的小超市沒有,像家樂福這樣的大超市也沒有,而口罩、消毒液、酒精等防疫物資,也都出現了短缺,而且什么時候能上貨,甚至連相關工作人員也不知道。

張霖郁:一路的陽光,似乎沒人在意

所有人都直接或間接地在這場災難當中

我的父親1943年生人,經歷過大躍進和三年自然災害,文革前進入部隊當了炮兵,曾做過上前線的準備……對于中國的諸多苦難,他們這一代人是親歷者。

無錫高鐵站全副武裝的工作人員控制進站人流

無錫高鐵站全副武裝的工作人員控制進站人流

滯留在家的一天中午,吃飯時我問父親:“除了三年自然災害和文革,在你經歷當中,是否有其他的災難類似這次疫情?”他思考的時間超出我的預期,“有,就是唐山大地震。不過當時就是震一下,沒有持續這么長時間。當時也是一座城--唐山,現在是武漢,但目前不只是武漢了。”

1976年,唐山地震的死傷人數超過40萬,遠超今天的疫情確診和疑似總人數,但在一位老人的感受中,這次疫情是他77年經歷過僅次于唐山大地震的災難性事件。

他們像在講一件離自己很遠的事

我是1月22日坐京滬高鐵回江陰老家過年。臨走前,朋友圈刷屏的還主要是朝陽醫院陶勇醫生被砍傷的新聞。當時,有關武漢新冠病毒肺炎的報道還只是在剛證實的“人傳人”階段,隨后傳出微博和自媒體曝出醫護人員的對話截屏,我大概知道去人多的地方一定要戴口罩,而且清楚一旦感染,生死未卜。

那天清早,我戴著口罩踏進高鐵車廂,沒想到大家也都戴著口罩,連最難說服的老人和孩子,沒有一個不戴的。乘客的警惕和自覺性之高,讓我非常驚訝。車廂里的人數和往常一樣,滿員。

我坐在座位上,一直沒摘口罩。中途去餐車買了午飯,看還有空位,就找了個位置坐下吃飯。當時好幾個高鐵工作人員聚集在兩張餐桌上,一起吃午飯,他們那時已經配備了口罩,但因為吃飯,口罩有的拉到了下巴,有的放在口袋。他們聊著武漢的疫情,像在講一件離他們很遠的事情,不時還開著玩笑。

在無錫候車時,有人穿著雨披

在無錫候車時,有人穿著雨披

5個多小時后,我下車,叫了滴滴回家。那天南方下雨,空氣里充滿了植物和地面濕潤的味道,對我來說,這個味道提醒我已經離開潛在的疫區,我安全了。盡管如此,上車后,我還是戴了口罩。那天,滴滴司機沒戴口罩。第二天,也就是1月23日開始,江陰的滴滴司機被統一要求戴口罩上崗。

到家的第二天下午,也就是除夕前一天,我和姨媽去超市買年貨,當時姨媽沒有戴口罩,我去了幾家藥店,只在一家藥店買到了棉布口罩,據說前幾天,江陰的口罩已基本賣空。

那天的超市人不是很多,戴口罩的人數也不多。大家還都排著隊去星巴克買咖啡,有人在咖啡店里咳嗽,并沒有引起周邊人群的警惕和恐慌。

除夕當天,家里的微信群已有人發了勸阻家庭聚餐的通知,但不是強制性的。那幾天,江陰各社區尤其是鄉鎮社區已經統計出武漢籍居民還有近期去過武漢的相關居民名單,這些去過武漢的人已被社區工作人員要求在家隔離。

我三姨媽住在南京,本來除夕要回來過年,前一天我們還在商量怎么過節,除夕吃什么,但當天晚上因為疫情她打電話過來說不回來了。原本早早計劃好的幾家人一起的大團聚只能縮減成當地家庭成員。

以為自己這座城能夠幸免

除夕當晚,我第一次在朋友圈看到武漢某家醫院護士崩潰嚎哭的視頻,那時才意識到離自己826公里外的這座城市所經歷的除夕夜猶如在地獄。那個女護士的哭聲更多的是絕望和恐懼。很多人也許是在這一刻,才真正意識到武漢發生了什么。

也是從那天開始,我們家決定取消幾十年都遵守的拜年聚餐活動,但更多的江陰家庭,無法取消已訂好的宴席,尤其是那些給老人祝壽的酒席,因為老一輩無法接受這個決定。

江陰的第一個確診病例發生在2月1日,在此之前我打過滴滴去商場,當時車并不難叫,但司機都戴了口罩、車內每日按要求消毒。我問司機怎么還愿意出來拉活兒,他說江陰還沒有這個病,如果發現確診病例了,他就不拉了。那幾天的商場幾乎空無一人,商場的下班時間從晚上10點提前到下午6點。星巴克依然開著,但人已經很少。

當時,全國的確診數字飆升,但江陰遲遲沒有發現確診案例,我們還真以為自己這座城市能夠幸免。

2月1日,江陰出現了第一例新冠病毒肺炎患者。從那天開始,江陰包括其下的鄉鎮防控措施越來越嚴格。我們家小區東西南北有四個出口,最西邊挨著一條主干道,那一側平常完全是敞開的,沒有圍墻。防控小組用鐵皮當圍墻,把整個西側全部圍上,其他口也是這樣。這意味著,我們小區只能有一個東出入口。

2月5日晚上,天下著雨,在離我家不遠的出入口拉來了一個值班崗亭,這算是值班室,24小時有人在里面值班。另外,靠近崗亭的外面放了一張長條桌,桌上放著整個小區的住戶名字。小區晚上10點以后不準有人進入和出入。

出入口白天有5個人左右,因為下雨,都穿著雨披。剛開始搭臺的晚上,我看見他們6個人穿著雨披在雨中一起搬桌子,那個場景很難忘。據說,他們都是小區志愿者,我因為長年離家,很多人都不認識。

小區平常的幾個出口都被堵住

小區平常的幾個出口都被堵住

崗亭值班最開始的幾天,小區居民只要在表格上打鉤或填寫就能領一張出入證,出入證上的地址填寫要求很高,不能錯一個字,持有出入證的居民出入次數不限。2月13號左右,社區的人上門來發新的出入證,并告訴我,一家人每天只允許出入一次。

在這種情況下,本地復工時間一拖再拖。先從2月3日推遲到2月10日,然后從2月10日再推遲到2月17日。

空無一人的經銷店

空無一人的經銷店

因為選題需要,我專訪了江陰廣汽豐田經銷店總,電話里他說正為開不了工焦慮,因為不管賣不賣車,店的有些費用是固定的。另外,更讓他糾結的是員工工資的發放。和普通工人停業在家獲得更多的休息相比,企業老板和負責人是最焦慮的,沒有收入來源,還有支出。

2月10日,江陰回暖,已是立春后的一周。我去了趟夏港汽車城,沒有一家店開業。無論是售前還是維修,全店閉館。整個汽車城已建設10年,看起來還很新。專訪了幾位仍在家休息的銷售,問他們這段期間沒有銷售,如果拿2000元的保底工資是否能接受?這些人都是本地人,回答基本都相似,都能接受目前這個局面。

“你坐的高鐵有人發燒了”

6天后,我接到一個本地電話,對方是我家所在轄區的派出所警察。

“你是22號回來的嗎?”他問。

“是。”我說。

“你坐的高鐵有人發燒了,我來和你核實一下情況……”他說。

我當時心里有些緊張,平時看車次通告,并沒有注意到有我坐的這趟火車。也就是在那一霎那,我意識到自己不再是疫情的旁觀者。

警察很快敲門,我打開門,他戴著口罩、護目鏡、手套,站在門口,和我隔著兩米的距離。當時我并沒有戴口罩,他示意我去拿口罩。

“有沒有人和你一起回來?”警察問。

“沒有。”我說。

“你有發燒或者不舒服嗎?”

“目前沒有。”

“家里是你和你父親?”

“對。”

“你父親發燒或不舒服嗎”

“目前沒有。”

“你回來也超過14天了,也很久了,估計沒什么事了。”

“請問你知道是哪節車廂有人感染了嗎?”

“上面沒有說,就發了個名單,讓我來排查一下。”

兩分鐘后,警察走了,沒有再交代什么。

之后,我使勁體會自己嗓子疼不疼,身體熱不熱,還一度去問父親發燒的感受是什么,他有沒有發燒的跡象……人有時,好像被心理暗示過,自己都無法確定自己是不是對的。

一路上,我戴了兩層口罩,加上護目鏡,憋得開始體會醫護人員的裝備

一路上,我戴了兩層口罩,加上護目鏡,憋得開始體會醫護人員的裝備

兩天后,我離開江陰。戴了兩層口罩和護目鏡,特意穿了一件舊衣服,再次坐京滬高鐵回北京。

那天我坐在9號車廂,和1月22日回家的那趟高鐵不同,列車員大部分都戴著護目鏡,彼此聊天都保持著距離。列車上的工作人員已銳減,基本算是減配狀態。有人抱怨一個人活兒干不過來。餐車柜臺后有一位90后工作人員,她活潑得和整個車廂的氣氛不符,她說:“已經很感恩了,我有朋友不上班,每個月的工資都沒了。”

我坐的9號車廂是餐車改造的,縮減了40個座位,坐了1/3的人

我坐的9號車廂是餐車改造的,縮減了40個座位,坐了1/3的人

我在的餐車是經過改造的,總人數比常規車廂少40人,那天大概只坐了1/3的乘客。這趟高鐵有18節車廂,前2節和后2節是一等艙和商務艙,每節車廂大概有90人, 平常坐滿大概1200人左右,而那天乘務員說總人數大概就有200多人,她說這一趟已經算多的了。

坐我旁邊女生,行李箱外面厚厚包了層塑料袋

坐我旁邊女生,行李箱外面厚厚包了層塑料袋

乘客很多也都戴著護目鏡,戴著帽子,都恨不得都把自己裹在衣服里,不讓皮膚一絲一毫地接觸外部空氣。有些人還穿著塑料雨披,行李箱外面也包著塑料袋,害怕與外界任何物體接觸。

那天一路的陽光,卻似乎沒人在意。

到站下車時,我因為箱子太重,習慣性地請附近的一位小伙子幫忙拿一下。后排的小伙子看了我一下,停了幾秒鐘,然后說:“我就不接觸了。如果在平時,我會幫你拿。”

截止到2月18日,全國累計確診新冠病例72534例,累計治愈出院病例12685例,累計死亡病例1872例。

所有人都直接或間接地在這場災難當中。

賈可:太陽出來,一會就沒了

我們還是要努力把日子過得像個樣子

這輩子恐怕再沒有這樣一個月是這樣度過的:每天都待在家里,基本大門不邁二門不出,每天喝兩杯咖啡兩杯茶,孩子們放肆地看動畫片玩游戲,大人則不時關注各朋友圈關于外面疫情的進展,然后處理單位里的事。更焦慮的是,太陽出來了,一會就又沒有了。

太陽實際上并不是一會就沒有,它照耀的時間跟往常一樣多。但是對我來講,從來沒有像今天這樣在乎太陽的存在。在這疫情時期,穿過窗戶射到房間里那一大片一大片陽光,是我這段時間的最愛。作家方方有一天的武漢日記大概說,那么好的陽光,可是已經沒有人在乎,但是我格外在乎,有幾天下雪,哪怕雪景再漂亮,我就覺得暗無天日,更不要說陰天的日子。很幸運,這段時間,晴天居多。只是,一天中有太陽的時間太短了。當我這樣在乎的時候,我實際不免想到這人生。再好的人生,再陽光的日子,都會是如白駒過隙。

這一天天讓我焦慮的還有,當太陽西去的時候,我知道這一天汽車商業評論當天要發微信公眾號的稿件就要到了截稿的時間了。原來這個春節,已經準備了一組文章歡度假日,但大年初一的晚上,因為了解到東風汽車董事長竺延風沒有離開武漢回家過節,我突然敏感起來,正式開啟編輯部汽車與疫情報道大戰。

第一篇是《竺延風最后一刻留在了武漢,抗疫大戰中的一股東風》。隨后啟動一組“抗疫大戰中的車企眾生相”系列報道,主要是關于車企捐款捐物出力的事情。我們每天收集一組進行報道,其中融入我們自己的判斷,一共做了大概9篇。有人建議我們一家一家出報道,這樣廠家更喜歡。我們覺得,這種時刻,還能這么思考問題,也是佩服。大同小異的事情,一篇一篇出,那是廠家自己自媒體應該干的事情,我們還是希望能夠有所洞見,而不只是停留在所謂好人好事層面。

當然,我們也不是沒有具體企業的特寫。關于口罩、關于負壓救護車,關于共享出行車隊,關于無人送貨機,關于這些有話題意義的選題 ,我們也做了產業層面的深度報道甚至是獨家報道。我們同時啟動了“新冠大疫考驗中國汽車業”系列報道,已經十多篇刊出,至今未絕。我希望我們的報道能夠對社會,對這個行業有所貢獻,而不是為了讓某家企業對我們有好感。這不是一個有所堅持的媒體應該有的表現。

我自己在這期間有感于密西根的北美華人募捐捐贈的愛心與理性,親自專訪寫了一篇深度報道。這篇報道和汽車產業基本無關,雖然做善事的人和汽車業有一定關系,其中也動用了汽車的產業鏈,我更想通過這篇報道讓大家學到一些什么,我在文中特別強調,密西根華人此次捐贈中的表現,“這才是中國人應該具有的樣子”。

都是太陽照耀下的人,中國人活著應該體面,就如同中國汽車產業也應該體面一樣。這次疫情,在我看來,如同一個照妖鏡,照出了各種我們覺得不可能死灰復燃的東西。一個經濟體一時的停擺并不可怕,可怕的是停擺過后,毫無反思,然后一切照舊。那才是最令人痛苦的。有人說,中國人是世界上最樂觀的人,恐怕確實這樣,如果疫情過去,很快我們就會馬照跑舞照跳。

毫無疑問,有不少企業可能無法逾越這個漫長的春天,汽車產業鏈條上的許多從業者同樣無法獨善其身。他們的馬可能會沒有了,舞臺也不會再給他們。但我也樂觀地認為,一定會有優秀的企業從苦難中脫穎而出,這基本就是個規律,如同憤怒出詩人,就看大家怎么努力了。

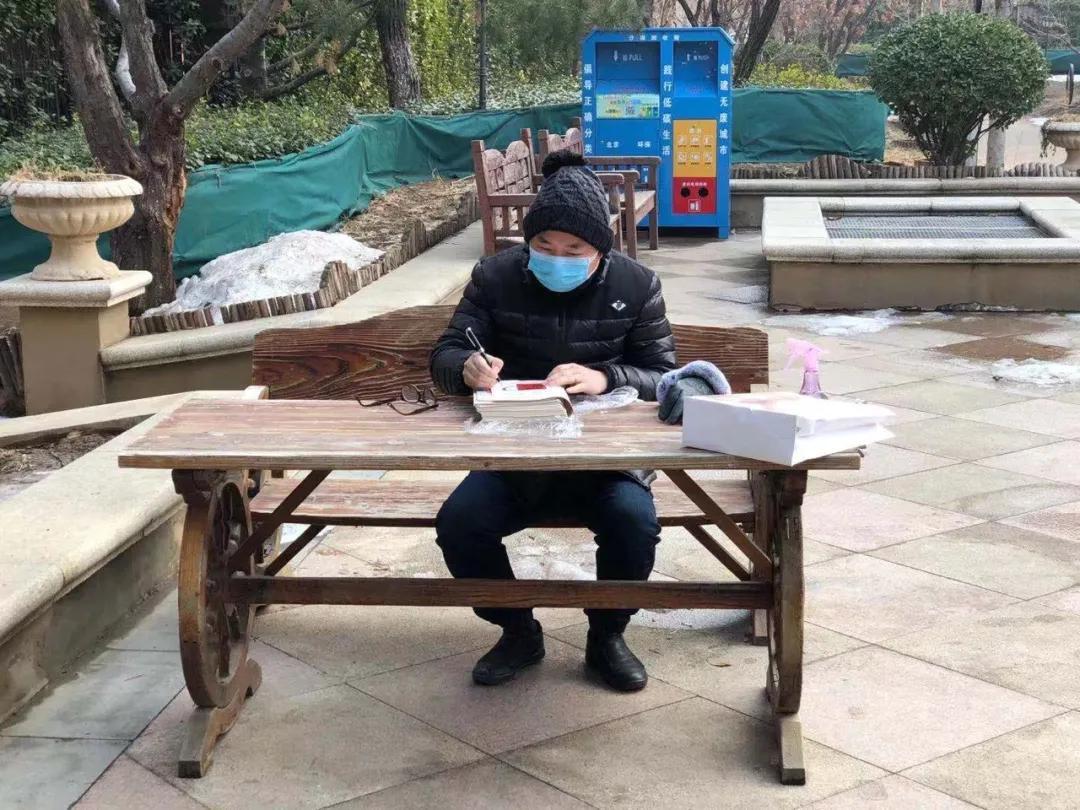

汽車商業評論雜志2020年1月的刊期因為疫情被耽誤了,2月的刊期也要被耽誤。春節復工之后,同事從印刷廠拿回來數碼樣,我一個人在小區院子里完成了看樣工作。同時,一些特殊印制工藝這次要沒有了,因為印刷廠的下道工序還沒有復工。這里,我向所有的讀者朋友表示歉意。但并不會改變我們在做好線上傳播的同時堅持紙質雜志的出版工作。我們始終抱著這樣的信仰,深度閱讀的東西,只有在版式優美印刷精良的紙上,才能得到更深層的思考和咀嚼。我們的MOOK(Magazine + Book)不會停止,這上面有比線上產品更準確更詳細的內容。當然,我們也有為了保留一絲詩意的因素在里面。這是一種必要的儀式感,我們不想拋棄。

就像此次疫情導致中國汽車銷售更加注重線上一樣,但它并非未來要消滅線下,而是能夠更好地將線上和線下打通,過去那種所謂的打通,現在看來并非真正的打通,更多是一種形式主義,我們必須從底層邏輯上改變才行。沒有這場疫情,恐怕也不會有這次機遇。大破才有大立,這也算是禍福相依。汽車商業評論以及其相關媒體汽場買車、中國汽車藍皮書論壇和“軒”系列獎項,包括即將誕生的軒轅大學,希望能夠在這嚴峻時代,更好地服務于大家。我們的信念很簡單,如同汽車商業評論新任常務副主編牛跟尚所寫:“余生不長,好好珍惜。如果能擇一事終一生,那就再好不過了。”

我們選擇了我們的事業,你們選擇了你們的事業,大家都選擇了自己的事業,那就認真地努力地干好它。經歷過2020年的春天,我想,大家對于生死理解得已經非常深刻,如果不加一把勁,太陽很快就會落山了。家里的兩個不到7歲的孩子最近這些天,也知道外面的病毒,幾次問我:會死嗎?死了會怎么樣?死了,你要把我們復活!這也讓我想起自己小時候,當時盛傳流行“2號病”,結果導致我們這些“1大隊”的小孩不敢經過“2大隊”的人家。沒有大人告訴我們怎么回事,只有我們小孩自己討論。現在我也確實不知道怎么回答孩子的問題,因為當我跟他們說青蛙剛出生的時候是小蝌蚪,他們又問小蝌蚪從哪里來的。當我說是青蛙生的時候,他們又有驚人一問:第一只青蛙是哪里來的?

絕對不能低估小孩的智商,我也在想,絕對不要對我們中國人妄自菲薄。雖然疫情照出了各種妖魔鬼怪,但也萌發了未來的新的可能性。經此磨難,我們一定要樹立這樣的雄心壯志:那些不可逾越的高峰,我們一定能夠逾越;那些從未想過成就的事業,我們一定要相信自己能夠成就。太陽底下,沒有什么大不了的。只是,要開辟新天地還需要我們自己的腳踏實地,需要開放的心靈,需要有對未來真正的憧憬。

于是,在這個漫長的還沒有結束的居家的日子,雖然三餐常常變成了兩頓,雖然日出一會兒就日落,我還是努力把日子過得像個樣子:我發現我還會炒菜,我發現穿戴整齊工作更有效率。還有,我發現了更多的溫暖——當我在朋友圈里閑情偶寄,說茶葉和咖啡沒有的時候,一個車企的朋友寄來了咖啡膠囊和咖啡機,而我1989年以后就再沒有見過的老同學寄來了茶葉——雖然我并不缺這些,但這讓我們的生活更有樣子。

還有還有,我在深圳的湖北同學聽說上汽通用五菱生產口罩,于是拜托我幫助解決四川甘孜藏族自治州福利院40個孤兒3000個口罩的問題。感謝人民需要什么就生產什么的五菱答應了這個要求,而在柳州生產并發出出口罩之前,我媳婦從北京給他們寄出了自己準備的600個口罩。一人有難四鄰相幫,這算是整個抗疫大戰中的一朵小小的浪花,反射出的也是生活本來應該具有的光芒。

太陽出來,一會就沒了,但我們相信,太陽明天還會照常升起。

來源:第一電動網

作者:汽車商業評論

本文地址:http://m.155ck.com/kol/109954

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。