基本上幾周之前,行業內外的朋友碰到我時聊的最多的話題都是你對特斯拉Autopilot出的事故是怎么看的。我想這應該是目前自動駕駛的行業里面應該是最熱的一個話題:有人在問特斯拉的自動駕駛技術路線是不是太激進了?有人在問特斯拉的Autopilot是否經過嚴格的測試?有人在質疑特斯拉是否對用戶的生命安危太不負責了?這些來自專業或是非專業的話題都在讓我思考:特斯拉推出Autopilot到底錯在哪兒了?

Autopilot:豈非過乎?

有很多專業文章都分析了特斯拉Autopilot的幾起事故。的確,這些事故特別是傷亡事故的發生客觀上反映了Autopilot在過去發展中的一些技術弱點。但就我個人而言,最值得警醒一點是:在智能駕駛技術迅速推廣的過程中,我們真的考慮過用戶體驗了嗎?

傳統企業通常將消費者定義為:“客戶”——在這層關系里,企業成了發生一次買賣關系后就拉開距離的“渣男”,“追你的時候甜言蜜語,一旦得手后就立刻變臉”。毋庸置疑,對于眾多特斯拉的駕駛者來說Autopilot是一項超級“cool”,也超級“超前”的功能。在看到無數精彩的TVC后,眾多的特斯拉車主為了體驗到這項服務,支付了費用。

但在得到產品后,用戶卻沒有得到詳細的功能說明以及完善的使用輔導,以至于大家對于該項技術產生了過度的依賴性,從而發生了這些本來可以避免的事故。與“客戶”不同,互聯網時代的消費者是“用戶”,在買賣關系之后,企業與“用戶”的關系才剛開始,而“用戶”也是為持續的使用和體驗買單的,這就要求企業要對用戶的體驗終身負責,而非僅僅兜售產品。

在對“自動駕駛”這樣一個還在成長期的技術進行推廣時,企業如何向用戶正確傳遞產品特性,如何教育用戶科學使用,這點至關重要。如果僅是一味夸大,而不說清楚技術本身的局限性以及錯誤操作可能帶來的危險,那么就會在用戶后續的使用中埋下巨大風險。而一旦因此發生了重大的傷亡事故,那將對企業以及整個行業帶來非常大的打擊。

在無數自動駕駛論壇上大家講的更多的是技術問題,我自己以前雖然是做技術出身,但是更多的時間是在做產品。我也希望無論是企業還是行業,大家都可以從“產品體驗”這一另外的角度關注自動駕駛發展過程中引發的課題。希望亡羊補牢,為時不晚。

愛迪生也曾電死過大象

在Autopilot事故頻發的同時,不少業內人士認為,特斯拉的做法太過激進,導致并不成熟的技術被導向市場,會威脅到自動駕駛推廣的速度。我則認為自動駕駛一定是用戶未來的需求,當舊的事物不能滿足新產生的需求,總是會被新的事物所替代,這就是所謂的歷史洪流,雖然有坎坷,但方向不會改變!就像在19世紀發生的直流交流電之爭。

當愛迪生點亮J.P摩根大樓時,有個問題是亟待解決的:如何將電從發電廠送到街區、大樓,乃至居民住宅?直流電的傳輸效率非常低,這種情況下,要布滿電,要每一平方公里上都要布上發電廠。實際上,尼古拉˙特斯拉繼愛迪生發明直流電后不久后就發明了交流電,它可以讓電出廠電壓升得很高,再在用戶端降下來,這也就解決了遠距離輸電的問題。

但與此同時,發明大王愛迪生卻不顧已有的崇高聲望,從安全性入手攻擊交流電,而他本人也通過展示大象觸電等方式來宣傳交流電的危險。但最終結果大家都知道:交流電優越性非常明顯:從電燈點亮以來,同步電網從幾千瓦已發展到幾億千瓦,電壓等級從幾十伏發展到上百萬伏,科學技術不斷在解決著發展的難題,也保障了安全。

舊的事物會被新的事物所代替,這個道理也同樣適用于汽車行業。有數據顯示:90%交通事故是來自于人的疏忽——駕駛員在很多環境下將不可避免的受到各種不良情緒影響而做出錯誤判斷。那么是不是如果人處理危險不行,交由車直接處理危險更好。自從汽車逐漸代替人進行自主駕駛以來,其安全性一直是人們擔憂的一大問題,但在很多時候我們必須承認:機器比人更可靠。

在汽車網聯化、智能化的歷史拐點上,我堅信智能駕駛技術不會因為交通事故而停止不前,雖然事故的發生會讓產生質疑,另一方面也讓埋藏在智能駕駛技術背后的問題盡早暴露了出來,從而促進了技術的迭代、法律的完善。

當我們談論自動駕駛時,我們到底在談論什么?

在今天這個時間點上,我們需要站在一個客觀的層面上了解自動駕駛。

今年北京車展黨奇點汽車展出時,很多用戶都在問:什么叫智能汽車,你們車可以無人駕駛嗎?這里我們需要先梳理一下自動駕駛的概念。

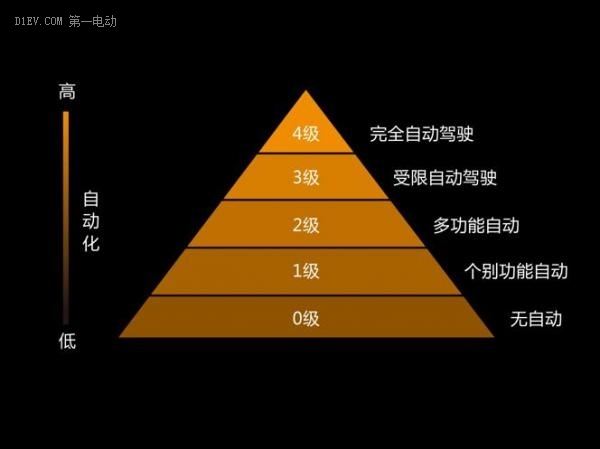

美國高速公路安全管理局對“self-driving”進行了分級:就是從Level0到Level4。目前在國際上有兩種潮流:一種是以谷歌為代表的科技企業所推動的全部路況下純粹的“無人駕駛”,即位于頂端第4級“self-driving”。他們采用的是成本高昂的激光雷達等傳感器,同時,需要攻克的還有法律、倫理道德等問題。而這些需要逐步去完善,一蹴而就的方法也讓技術產品化的腳步變得緩慢;另一種是以傳統主機廠為代表,從0級起步逐步增加功能以提升ADAS的做法,英文將這種基于功能提升的自動駕駛稱為“automatic driving”。這種做法雖然產品化門檻低,但由于產品周期的影響,技術迭代速度則不得不放緩。同時,由于傳統汽車自身結構的限制,還僅限于ADAS某一功能的增加或改善,并沒有體現整車智能性的提升。

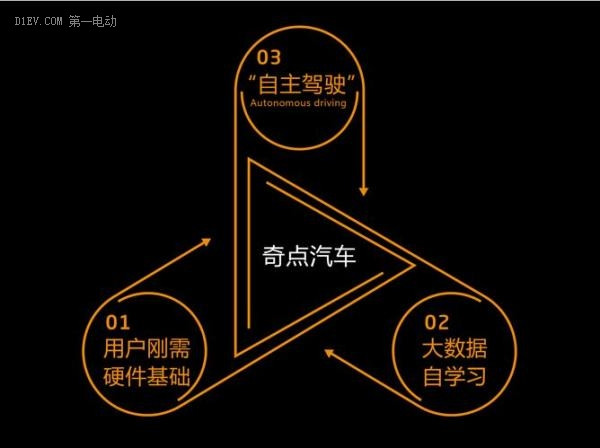

基于此,奇點汽車將走另外一條快速落地,但是又能讓用戶感到安全的路徑——自主駕駛。初代產品從用戶最剛需的智能駕駛功能入手,后期通過提前鋪設的云平臺、以及強大的處理器、傳感器等硬件設備,讓汽車在不需要改變硬件的結構的基礎上,能夠實現升級和迭代,可以通過大數據和自學習逐漸向“自主駕駛(Autonomous Drving)”過渡。

以“用戶”為核心的自主駕駛技術路線

今年3月9號,AlphaGo打敗了人類棋手。它是靠什么來取勝的呢?AlphaGo突破了傳統程序,搭建了兩套模仿人類思維的深度卷積神經網絡:value networks承擔棋局態勢評估, policy networks選擇如何落子;同時,通過將抽象的形象思維形式化,AlphaGo可以實現從海量樣本的勝局和敗局數據中進行吸收、自動提取規則、進行推理,從而向眾多優秀的人類棋手進行學習。AlphaGo就是靠大數據和自學習戰勝的人類棋手!

而回歸汽車,我認為智能駕駛系統就是深度學習的引擎,可以對于人的駕駛習慣進行學習。舉個例子:我們每個人開車習慣不一樣,有的人開車比較猛,有的人則比較溫和,在這種情況下,就不存在某一種固定模式的自動駕駛系統可以同時滿足我們兩個人。每個人的駕駛心理和習慣都不同,我們對于駕駛安全本身的容忍度也不盡相同。所以,如何更正確地預測、理解、處理當前駕駛者的行為習慣,將成為自動駕駛領域非常重要的課題。而這種“自主性”則需要大量數據的積累和計算。

奇點汽車就是通過類似于AlphaGo利用算法將人類棋手的形象思維形式化,再通過大數據的積累和分析完成向人類棋手學習下棋的這種做法,讓智能駕駛系統在用戶開車時能夠“悄悄地”自學習,讓汽車實現“人腦和機器的融合”,實現滿足個性化體驗需求的人機協同共駕。最終將通過駕駛行為大數據的積累進行認知階段的深度學習,實現向“自主駕駛”的過渡。

不管是現在的傳統汽車還是未來的智能汽車,核心都是“人”,自動駕駛的技術推廣路線一定要以“快速、有效、可靠地給用戶提供更好的智能安全駕駛體驗”為前提。從用戶調研中發現:高速巡航、低速跟車、自動泊車、夜視、防疲勞駕駛等功能是目前用戶最迫切需要的智能駕駛技術。所以,我們也會將用戶所需要的功能體驗在第一代奇點汽車上,并依靠硬件配置、云平臺和算法實現系統持續的學習、迭代。同時,在推廣過程切忌盲目夸大,永遠將“安全”放在第一位!

在過去,有國內企業家認為,造車就是四個輪子加上兩個沙發;面向未來,我們把汽車看成是一個機器人,機器人必須擁有智能的大腦,必須學會理解,能夠“交流”,這是我們的發展方向。

作者系智車優行聯合創始人、CEO

來源:第一電動網

作者:沈海寅

本文地址:http://m.155ck.com/kol/44888

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(m.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。