隨著雙積分落地,國外企業真正需要深度進入中國電動汽車市場,類似福特眾泰這種選擇取巧的企業以外,德國豪華車在北上廣深一線城市消費升級的大潮中,燃油車逐步普及到“中產”,而德國系列的電動汽車,如何在國內最一線的區域來定義好用和豪華的電動汽車,這個戰略其實挺有意思的。

對這些豪華車企業而言,現在還能賺大量的錢,短期內在中國和歐洲遇到挑戰,最大的困局是:

如何把錢變為技術上的優勢:實驗一代,使用一代,探索新一代

消費者對于這些豪華車企業在電動領域的認同

這里有個有趣的角度,是把技術的一部分放在電動賽車領域。

為了搶占電動化車輛運動的潮頭,目前傳統大車企紛紛搶占跑道,如下圖所示:

奧迪在2017/2018賽季以廠隊的身份參加單座電動方程式賽事FIA Formula E的比賽,成為德國第一家參加Formula E的德國車企。

日產宣布參加2018/2019賽季電動方程式錦標賽(Formula E)的日本汽車制造商 l 保時捷官方宣布,自2019年起,保時捷將進軍Formula E電動方程式錦標賽。

梅賽德斯公司確認將在2019/2020賽季進軍FE電動方程式錦標賽。

寶馬目前與Andretti FE車隊合作兩個賽季,寶馬可能會第五賽季(2018/19賽季)以廠商身份參賽。

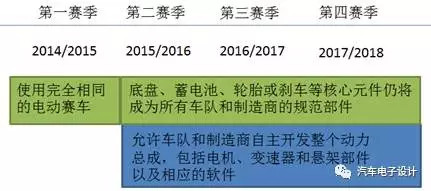

電動方程式錦標賽(FE)為了系列賽的吸引力和費用合理,發起人和國際汽聯制定了一個有約束力的技術差異的路線圖。

底盤、蓄電池、輪胎或剎車等核心元件為所有車隊和制造商的規范部件 。

只有由發動機、變速器、懸架部件和相關軟件組成的動力總成才會繼續向獨立研發,開放排位賽和比賽中的允許輸出功率或最大容許回收功率等參數也會相應增加 。

FE是專注未來的電動化技術,關心如何能更高效地使用能源。在車輛測試中同樣關注車本身效率。時刻關注著能量消耗, FE比賽中能量的消耗最關鍵。

在電氣化的FE比賽中要盡可能快,也需要實時關注能量剩余情況

這里不僅車手通過油門和剎車的搭配進行能量管理

參與的企業也通過采集數據了解在極短駕駛競技活動中的實際數據,推動電動車技術的發展很多也是從比賽中提升的,例如比賽中的能量分配、加速度、能量回收等經驗。

特別是在不同的城市和街道的實際比賽的情況匹配和提升,也是一種目前量產電動汽車暴力駕駛沒有遇到的,這樣的采集可以積累數據讓電動量產車實現更高的行駛里程。

FE的所有賽車幾乎一樣,電池和電能能量的分配、變速箱和底盤懸架以及軟件方面都是自行調校的 。在高端需求下,了解未來電動汽車的運動模式點(除了加速以外,平衡能量回收),我覺得還是一個很好的事情,特別是未來開放更多的東西時候,可以放入很多新的技術來嘗試點黑科技。

三家豪車的本身策略

隨著政策的收緊,對于德國三家豪車企業整個動力總成技術是一項非常大的挑戰,對于現有的車型平臺,通過聯盟和技術推廣的方式吸引更多的供應鏈深度參與48V系統降低成本的大潮,通過采用這一低成本的混動路徑來完成對于原有燃油車平臺的低碳升級,采用平臺化的PHEV的戰略跳過直接推廣HEV平臺,在原有的動力總成系統進行一定程度的協同,構建(P2,P1P4和P2P4等平臺化并聯式混合動力),這樣可以在全系車型進行。推動豪華車的SUV發展,爭取在原有的城市化純電動汽車基礎上延伸,在市場化的戰略上獲取一定的突破,這點在德國政府相對平均的補貼政策下(PHEV3000歐元、 BEV4000歐元),完全是合理的,而純電動汽車BBA加起來,目前為止量產的也只有i3這一款。

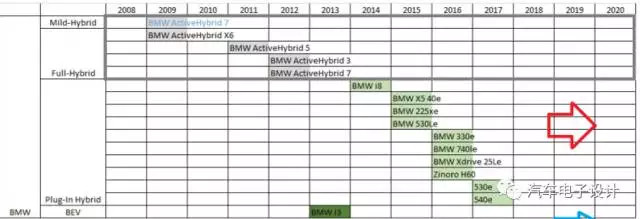

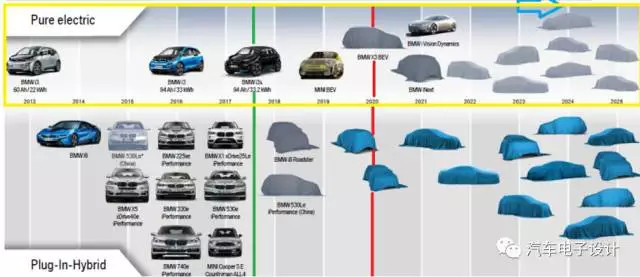

1) 寶馬

寶馬電氣化戰略策略,在2013~2014年,單獨培育i品牌,以i3和i8為開端,但是實際的銷售情況并不是很理想,于是把BMW i電氣化技術融入原有車型平臺技術,做了很多的PHEV。純電動方面以i3開頭,經過60Ah=>90Ah的升級,然后在Mini平臺上做第二代BEV,當然最重要的車款還是在BMW X3 BEV上做SUV的嘗試。

如下圖所示,后面在I3單品戰略的基礎上,構建了一系列的電動汽車:

2)奔馳

如下圖所示,看上去比較多,主要是在S、C、GLC和E系列上做PHEV的版本,最重要的還是EQ的純電動SUV。奔馳之前的策略要比寶馬保守一些,不過其在48V系統中推進較快,也是從高端車型往下覆蓋,執行力較強。隨著逐步在電池生產這里做一些嘗試,比如拿下之前合資電池企業股份,興建巨大的電池工廠,放棄短期內量產燃料電池的策略。都在對純電動和插電投入更多的精力。相比較BMW,奔馳其實在商用車和大巴業務上面也做了協同的處理,在電池的用量需求上面,這點是有些優勢的。

你看開個電池工廠,德國總理都要跑一趟去剪彩。

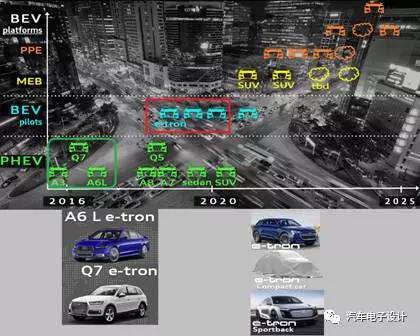

3)奧迪

縱觀奧迪在整個大眾汽車集團下面是一個戰略高地,但是又需要兼顧銷量和利潤率,所以在整個燃油車升級過程中,它必須等待集團的腳步,協調下面的大眾品牌和上面的保時捷品牌 ,最早做混動和插電的是保時捷,推出一系列嘗試,奧迪的A3 PHEV是與高爾夫同平臺的。

奧迪下一代的純電是保時捷花費巨資在Mission E上嘗試探索出來的,從戰略上,隨著整個大眾集團快速往電動化方向發展,我們談談奧迪與其他德企三強的核心優勢 。

與大眾集團來享有整個大平臺的協議價格,未來對于資源端整個核心部件的議價權很強,也是短期內能看到有決心有能力構建出純電動力總成新體系的德國汽車企業

往上有保時捷在高壓800V系統上探路,往下與大眾考慮成本,高低端其實通吃的 。

小結:怎么把錢花出去變成技術,是我們當前的最大的問題,如果僅僅把大量的補貼變成存量的車,長期來看,并不是很劃算的投資。

來源:第一電動網

作者:朱玉龍

本文地址:http://m.155ck.com/kol/59163

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(m.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。