上海車展中多了許多外國面孔,其中有企業高管,有經銷商,有媒體也有行業內的人,他們在這一趟行程中,是驚訝于中國新能源發展的迅速,還是衡量中國市場的剩余空間,抑或是企圖通過車展尋求新的突破口,我們不得而知。

但外國媒體對于上海車展的報道,卻透露了世界對上海車展的關注點和思考,似乎他們并沒有賦予上海車展過多的意義,他們中的大多數對本次車展的定義或者方向總結的都十分相似,關注點無外乎三個,電動時代,新車型新技術以及比亞迪。

隨著國內汽車制造商在第20屆上海國際汽車工業展覽會上展示創新技術、最新車型和電池,中國的電動汽車革命正在如火如荼地進行,以挑戰世界領先的汽車制造商。

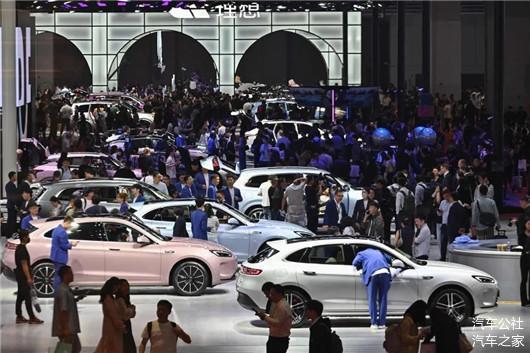

本屆上海車展以“擁抱汽車新時代”為主題,共展出1500多輛汽車,其中三分之二為電動汽車,汽車新聞(Automotive News)將主題中的“新時代”解讀為“電動時代”。

寶馬、梅賽德斯奔馳和大眾汽車等全球汽車巨頭在展會上展示了他們最新的純電動汽車。與此同時,中國汽車制造商和電動汽車品牌在全球市場攻城略地,去年電動汽車銷冠就來自于中國,比亞迪一馬當先引起全球關注。

整個上海車展中,焦點一目了然。無論是歐美還是日韓媒體都將比亞迪作為主要的研究對象,不是在標題上著重提到比亞迪,就是將其放在文章的最開始,除了新車的介紹還有很多關于比亞迪新科技的解讀。他們似乎想從比亞迪身上探尋中國汽車崛起的秘密。

比亞迪不僅是從中國的新能源廝殺中脫穎而出,更是在全世界的新能源變革中獨樹一幟。當外媒想要探尋比亞迪的低價秘密時,仰望品牌的推出打破了外媒的猜想。

“從10萬以下到100萬以上,比亞迪推出了多款車型,幾乎覆蓋了所有細分市場,”汽車新聞如是說。

比亞迪仰望品牌U8的百萬售價,易四方動力系統,零百加速2秒級每個詞條都足夠震撼,而原地掉頭更是被外媒在標題中形象地評價為“螃蟹車”。對于比亞迪來說,噱頭和流量來得易如反掌,只不過這是全球新能源銷冠應得的關注。

那么比亞迪具有代表性嗎?似乎有,比亞迪代表著中國汽車制造商中新能源的優等生。“他們主導著上海車展,他們是主角,”路透社(Reuters)說。

路透社表示,大約 100 輛新車在上海車展上首次亮相,其中大部分來自中國品牌。而這100輛新車中,其中 70 輛是全電動汽車。外國汽車制造商被迫退居二線。與外國競爭對手相比,今年的上海車展對中國品牌的關注度在國內外都是驚人的。

“展臺上的人流量很清楚的表明,即使是賓利、蘭博基尼或瑪莎拉蒂等超豪華品牌也無法與高合、埃安或小鵬等更年輕的中國品牌競爭,”彭博社(Bloomberg)感嘆道。

到處都是吸引人的噱頭,極星在新車擺放的狹窄跑道上,鋪滿 80,000 株郁金香。抑或是,吉利旗下的品牌“空曠”的展臺,都顯得如此與眾不同。

過去十年,中國涌現了500多家電動汽車初創企業,想在快速增長的市場中分得一杯羹,并利用政府的稅收減免和現金補貼來推動新能源汽車的發展。目前,只有約200家電動汽車企業獲得北京市的認證,可以量產電動汽車,其中包括上汽集團等傳統汽車制造商和蔚來、小鵬等初創企業。

但比亞迪熱鬧似乎并不能代表所有,外媒并沒有放棄關注那些逐漸失去聲音的車企,這是國內外電動汽車初創公司都在面臨的困境,紐約時報(The New York Times)發布了一篇題為“中國表現不佳的電動汽車初創企業因逐漸被遺忘而跳過上海車展”的文章。

隨著新技術和更激烈的競爭重塑行業格局,一些曾被視為能夠撼動市場的有前途的中國電動汽車初創企業在今年的上海車展上缺席。

至少有六家公司跳過了上海車展,包括威馬汽車、恒大新能源汽車、前途汽車、愛馳汽車、天際汽車和自游家,這不僅意味著它們錯過了在全國最大的車展上樹立形象的黃金機會,同時似乎也暴露了他們現在捉襟見肘的生存條件。

由于激烈的價格戰給全球最大的汽車和電動汽車市場造成了損失,這些汽車制造商要么關閉了工廠,要么停止接受新訂單。

“產能過剩正在成為電動汽車行業的一個大問題,”周四參觀展會的私募股權公司 Unity Asset Management 的合伙人曹華說。“車展提供了一個生動的市場快照。‘小個子‘和‘成績不佳’的球員將無法在殘酷的競爭中幸存下來。”

外媒描述外國汽車制造商受到的冷遇,充滿了疑惑和不甘。除了大眾 ID7、梅賽德斯-邁巴赫 EQS SUV 和瑪莎拉蒂 Grecale SUV 的全電動版等展示品外,知名的全球品牌幾乎沒有什么新東西可以展示。豐田和本田的電動概念車預告著可能令人興奮的新車型,但似乎也未能像中國競爭對手那樣受到關注。

“非中國品牌只能祈禱這場秀只是新貴帶來的暫時性興奮,終會消退。”

在其中,國內外都感到疑惑的是完全缺席的特斯拉,按理來說作為上海生產設施蓬勃發展的主力軍,特斯拉沒理由錯過這場黃浦江邊的車展。“但對于瞬息萬變的中國市場來說,特斯拉的汽車現在已經是老新聞了,”外媒猜測。

好像是這樣,中國的車市和上海的車展似乎處于一個信息大爆炸的時代。行業內的人應接不暇,消費者接收超負荷。

鋪天蓋地的降價,新車新技術大爆發,不甘落后的車企宣傳得很賣力,甚至有種扯脖子喊的錯覺,但傳播效果真的好嗎?又或者能夠被有效吸收嗎?

在外媒的報道中似乎藏著答案,疫情后的首個國際A類車展照道理應該是國內外汽車圈的大事,但車展舉辦的前五天,除了一下新聞性質的消息,并沒有太多的討論和關注。

這篇文章本來應該是從國外媒體的視角討論本次上海車展,可是因為并沒有如預期般的有很多關于上海車展的分析以及預測,導致這篇文章遲遲沒有開始。

可沉默或者不夠關心似乎也是表達和態度,就像這次保持沉默的特斯拉一樣,媒體社會受眾對新事物的熱情,并不能夠支撐很久,過嗨的浮躁環境只會加速墜落。當宣傳傳播逐漸歸于冷靜,才是行業真正走入高速路的標志。

越來越多的新能源產品正在推動著中國的電動汽車革命滾滾向前,去挑戰老牌世界領先的汽車制造商的地位。不為了噱頭和熱度的技術和產品才是市場冷靜后的選擇。

所以,保持熱血,保持冷靜,將是上海車展后車企的常態,這是全球范圍一場拉力賽,開場過后熱情消退,剩下就是在安靜的道路中繼續前進。

來源:汽車公社

本文地址:http://m.155ck.com/news/qiye/201602

以上內容轉載自汽車公社,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。