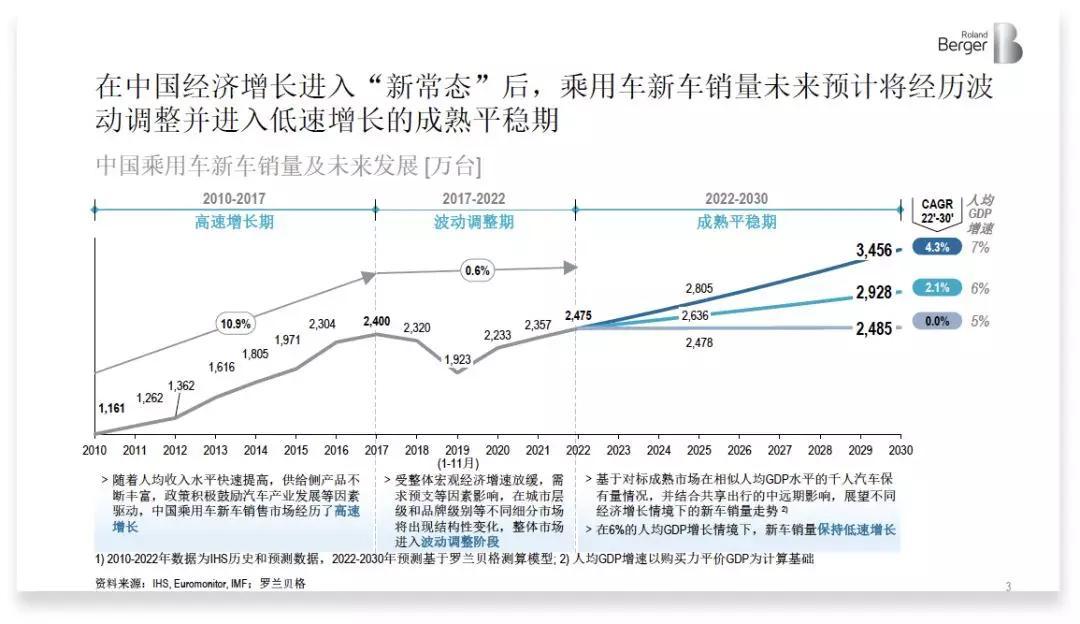

整個汽車市場轉向新能源趨勢的轉折點,會在未來的3-5年之內非常明確地發生

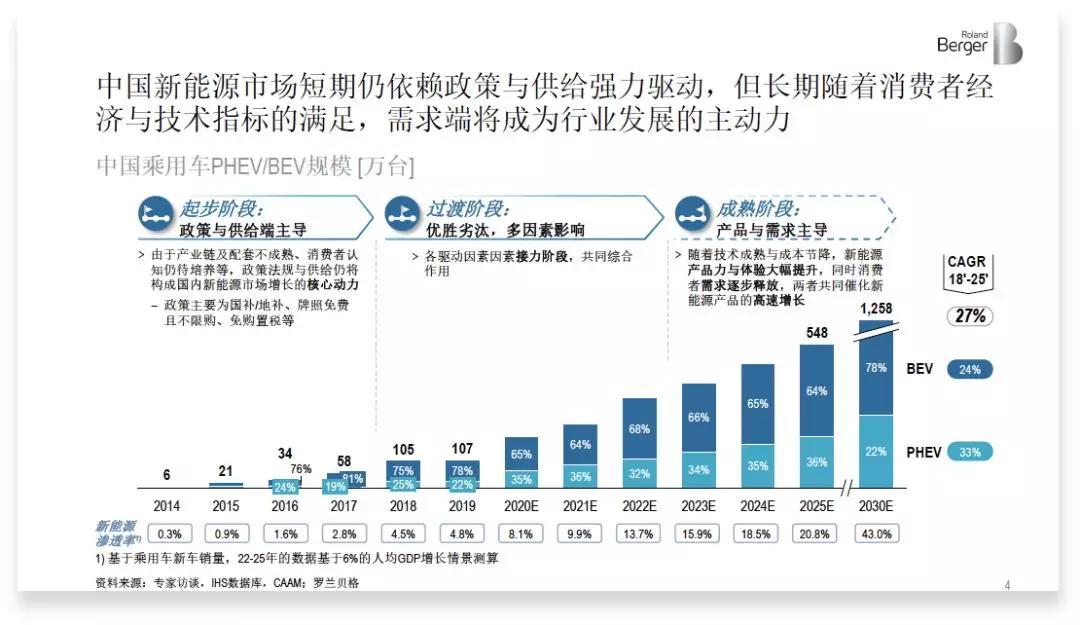

2025年中國新能源汽車的滲透率會達到20.8%,整體的市場容量大概是548萬輛,其中純電動汽車(BEV)差不多占到64%,剩下的36%是插電式混合動力混合動力汽車(PHEV)。

1月12日,羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區副總裁鄭赟在北京的一個行業論壇上如此描述未來中國新能源車市趨勢。

雖然從長期來看,新能源汽車一定需要得到消費者的認可,并且在滿足相應的經濟和技術儲備的指標前提之下滿足整個市場的發展。但在羅蘭貝格看來,新能源汽車市場在前期一定是一個由政策和供給來強力驅動的市場。

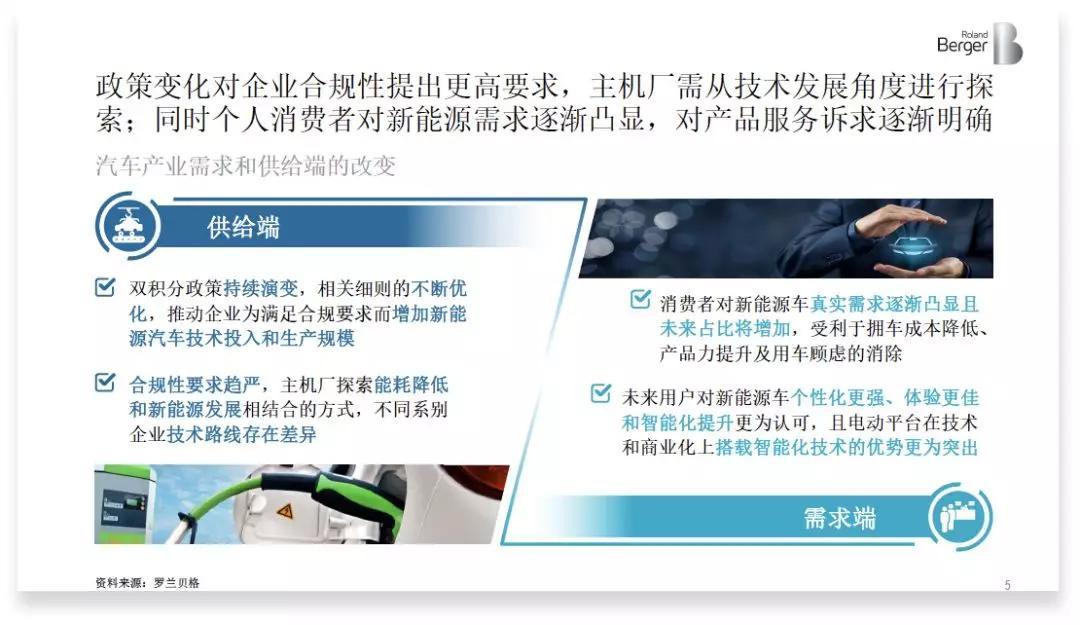

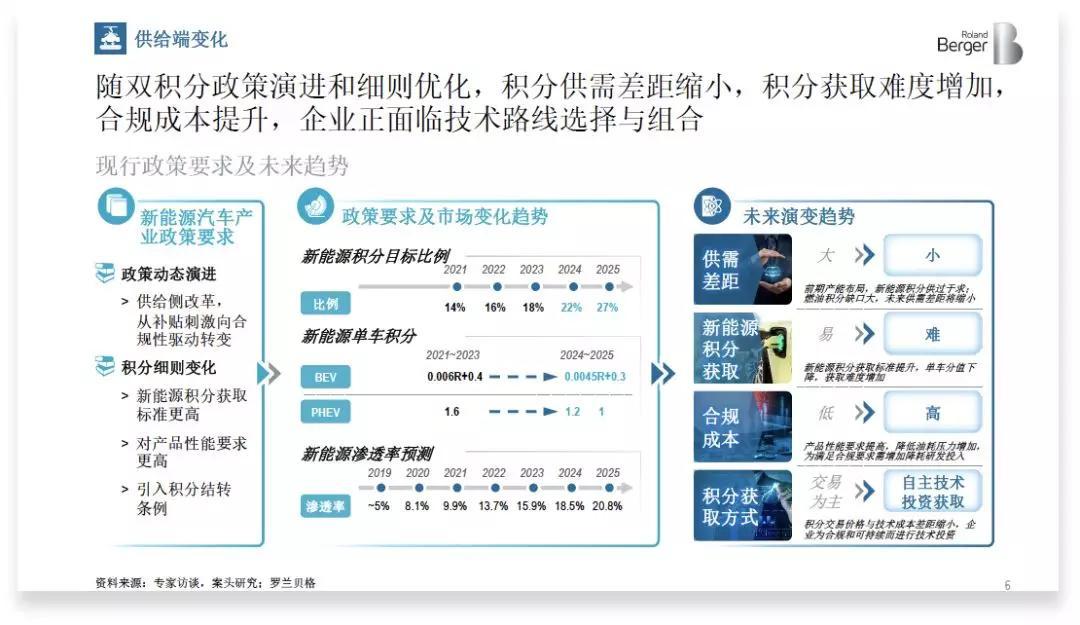

在供給端,比較明確的是,在中國從純粹的財政補貼轉向由“雙積分”來進行更高維度上的行業把控,應該是一個非常明確的發展路徑。

隨著“雙積分”政策細則的優化,比較明確的是主機廠需要積極地探索能耗降低和新能源發展相結合的方式。在供給端,羅蘭貝格最為核心的發現是:一是在積分供需差距上會從之前的“大”明確地向“小”發展;二是新能源積分獲取的難度會進一步提升。

當然,從中長期來看,這個市場要快速地向前發展,最為重要的是在需求端,消費者能夠非常明確的認可。消費者對于整車產品相應的使用端的這些服務,包括殘值端的管理、汽車金融工具的使用,車電分離商業模式的探索,都需要在整個鏈條上得到各個玩家的支持和相應的產品提供。

在純電動銷售市場上, 50%左右是企業用戶,剩下的25%是考慮需要車牌的用戶,剩下的用戶中有13%是已有燃油車的增購客戶,將近11%是購買新能源車來滿足剛需出行的客戶。

未來隨著通行經濟性、產品成熟度、需求差異化,電動汽車會更好地滿足最后這種消費者的需求,這部分純電動車消費者數量將得到進一步的提升。

用戶購買電動車動機的改變,主要體現在三個方面:

一是成本,從比較純粹的補貼來驅動,轉向TCO(Total cost of Ownership, 總所有成本)的優勢驅動,換電模式作為一個商業模式來說,在很大程度上能夠讓消費者在TCO端感覺到比較明顯的優勢;

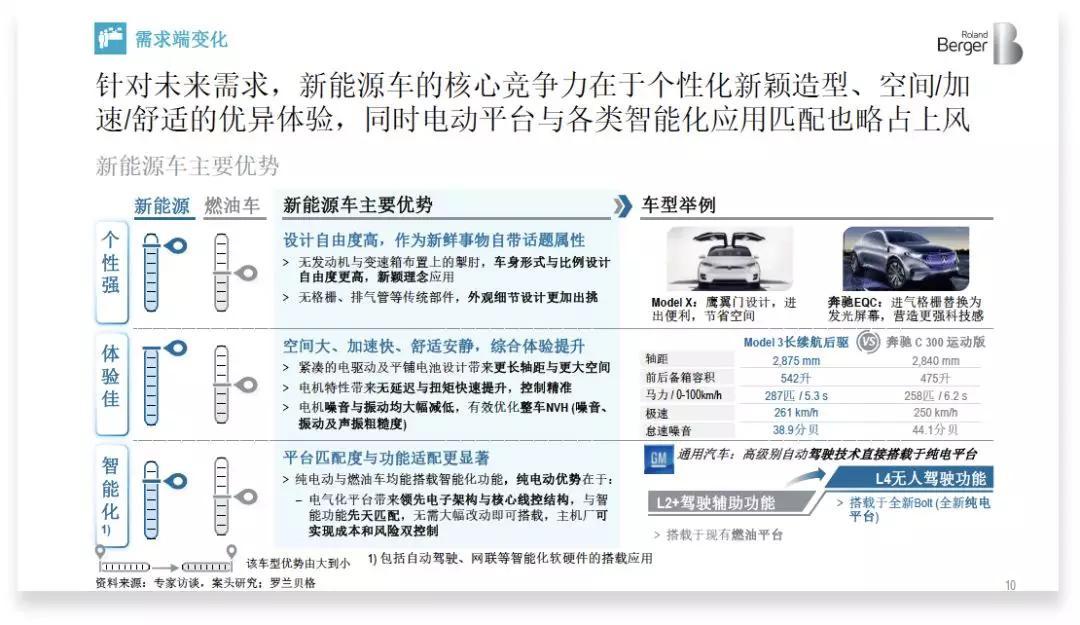

二是體驗,更多地從原先牌照以及出行優惠的驅動,轉向個性化和智能化的駕駛體驗的驅動;

三是風險感受,需要在感受維度上進一步地加強消費者“電動車絕對安全”的印象。

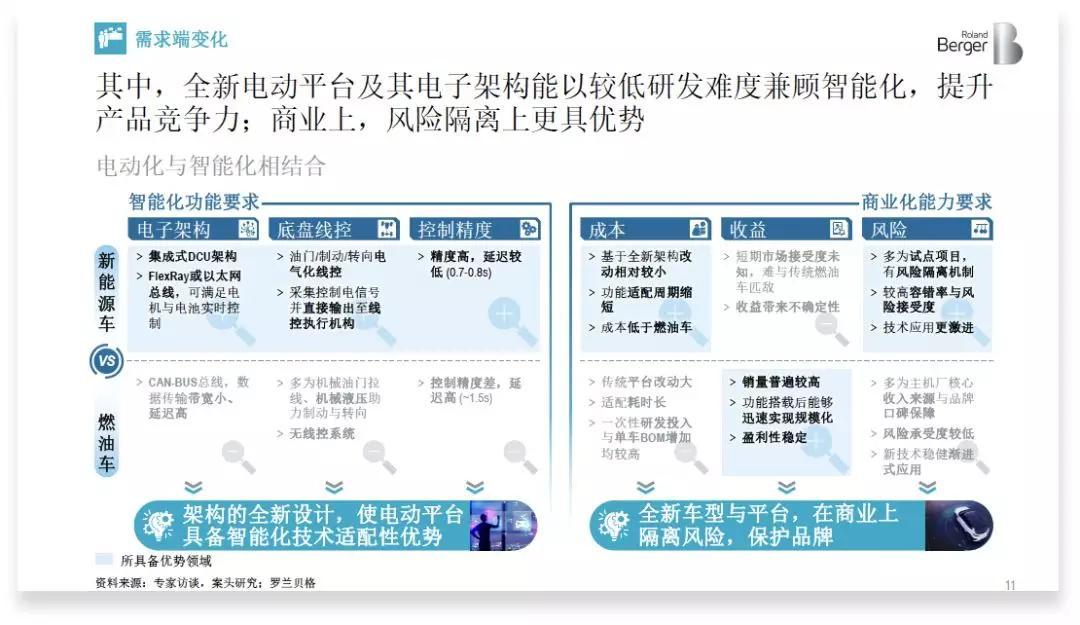

另外,在需求端可以明確地看到,在智能化功能要求下,新能源車與燃油車相比,在電子架構、底盤監控、控制精度以及在商業化能力方面的成本、收益和風險等方面,都有非常明顯的優勢。

這也是為什么有些高級駕駛輔助系統或者是場景化的自動駕駛系統,在電動車平臺上搭載的速度和節奏會更快。整個汽車市場轉向新能源趨勢的轉折點,會在未來的3-5年之內非常明確地發生。

以下是汽車商業評論對鄭赟就新能源汽車行業關心的一些問題進行訪談的節錄。

前期肯定是供給和政策拉動的市場

汽車商業評論:中國的新能源汽車市場已經發展了10年,達到了年銷百萬輛的規模,是全世界最大的新能源汽車市場,但現在全球的新能源汽車市場也在快速發展,今年開始,大批合資新能源車要進來,比如豐田、大眾都會有純電平臺的產品上市,博世大陸等國際供應商也會推出大量新能源產品,會不會對中國市場形成沖擊?

鄭赟:我覺得應該從兩個視角看,一方面,新能源汽車市場發展前期肯定是供給和政策拉動的市場,沒有供給,消費者對新能源汽車的好奇和偏好沒辦法激發出來。供給端推動,對市場的發展肯定是有好處的。

傳統的燃油車市場,合資品牌的產品綜合實力比我們自主品牌強得多,市場占比也是四六開。我們在傳統的動力總成,比如發動機、變速箱方面確實弱一些,最基礎的精加工不如人家,但在新能源汽車的產業鏈上,比如在正負極、電解液、電芯單體、電機、電控等方面,還是很有實力的。

我對中國的新能源汽車是比較樂觀的。現在產業鏈上的投資者已經漸漸看到效果了,我是很看好中國在新能源汽車產業鏈上體現出的綜合實力。

像博世、大陸等很多零部件企業,在考慮業務的時候,更多是考慮市場端的東西。如果不把最高精尖的東西放到中國這樣一個世界最大的市場上進行驗證,應該不太符合常規。

另外,這些零部件企業需要把研發的成本分攤到不同的車型上,在中國肯定是要供給到自主品牌的產品上,這是很自然的事情。中國是世界最大的新能源汽車市場,很多商業模式肯定要在大市場中經過驗證,才能成功。

不能簡單地看購買補貼

汽車商業評論:現在歐洲和美國都在對新能源汽車進行補貼,而且力度在加大,而中國基本上已經退坡了,您怎么看?

鄭赟:我是這么看的,一方面,大家都意識到,如果有補貼的推動,可以極大的調動消費者的購買興趣,這在中國市場上也得到了非常好的驗證。

當本國零部件公司和整車廠在大力向新能源方向切換的時候,是不能單單依靠海外市場,比如中國、北歐的市場,肯定要在本國市場上進行開拓,這里面就會有很多商界和政府之間的協調,大方向上大家都意識到要去做,那么肯定是需要政府端的拉動。

另一方面,中國新能源發展方向是正確的,一開始以純粹財政補貼的形式調動消費者的積極性,到現在更多的是用雙積分政策來拉動整個市場的管理。

當然,我們可以說,雙積分的效果不是很到位,原來設想的供求關系和實際的有些不一樣。因此,2019年6月,雙積分政策進行了一些調整,積分獲取要比原來更難一些,在整體方向上更多的是強調效率,不是簡單的純電和插混的比例。

我覺得,每個新的嘗試、新的階段都會有一個小的陣痛期,中國市場上,隨著電池成本的降低,產業鏈在大面上已經可以應付補貼退坡的影響。

同時,我們也不能簡單地看購買補貼,因為現在消費者越來越熟悉整車市場,慢慢有了全生命周期用車成本的概念,所以不管是在購置端,還是在使用權端,包括日常使用費用端,都會讓消費者在買車時有其他的考慮。

國外市場的補貼,其實動作已經比中國慢了。

對于企業而言,肯定是補貼持續的時間越長越好,力度越大越好,但這是一個階段性的問題,國家在初級階段幫助推動市場發展,到后來只能依靠雙積分這樣的行業政策進行管理,這是沒有辦法的事情。

在一個市場起步的時候,肯定會有先嘗螃蟹的,比如國內一些對政策把握比較精準的自主品牌,它們可以快速上量,但更多的是依靠補貼端的推動。

隨著市場慢慢擴大,產業鏈的方向調整完了以后,合資品牌會進來,我們國內價值鏈上的能力也在不斷攀升。其實,我們在打造一個新市場,我們在經歷它的發展全過程。

記得在2014年的時候,我們在做新能源項目時,中國市場規模也就是幾萬輛,后來漲得很快,最近兩年連續銷量破百萬。新能源的方向一旦定了,是要和未來趨勢相掛鉤的,比如場地化的自動駕駛,比如5G,這里面的感知、控制、決策也需要借助電動車的一些特性。

如果電池成本降到800元/度

汽車商業評論:現在電動車的電池續航里程、充電方便程度還不是特別令人滿意,而后期的回收、重復利用也不是很完善,您怎么看?

鄭赟:正如剛才所說,我們在經歷一個打造新市場的完整過程。一開始,大家并沒有關注后續的殘值處理怎么辦。對此,有的車企的應對方式就是車電分離,消費者買的只是車,沒有電池,就不用考慮殘值的問題。

現在,一些大型車企已經在考慮新能源車殘值管理的事情,進入到快速打造殘值能力的階段。像國外的大眾,國內的吉利、廣汽,都在做這方面的工作。

這種對殘值管理的考慮,也會進一步拉動一些新的細分市場,比如汽車金融。如果討論殘值管理的時候,如果不把它和融資租賃等汽車金融手段掛鉤,是沒有辦法解決這個問題的。整個市場還處于初期階段,但很多行業里的企業都在做這方面的探索。

而電池本身,從一致性、安全性來看,我國的領先企業已經進入了國際上的第一梯隊,而電池的成本,經過生產技術、安全性、能量密度等方面的控制,有望進一步降低到800元/度。

我們做過測算,如果電池成本降到800元/度,從整個生命周期來看,電動車所花費的費用就和燃油車差不多了。即使沒有補貼,電動車也有了和燃油車競爭的能力。再加購置稅、上牌照等額外因素,消費者會做出最適合他的選擇。

純電已經是大方向

汽車商業評論:從現在的發展來看,純電已經是大方向,插電混動、增程式都是過渡產品,您覺得是不是這樣?

鄭赟:是這樣的。合資車企里面,燃油車動力總成系統比較成熟,切入新能源時多是采用插混方案,插混有一臺發動機,還有15-20度的電池,兩套系統,成本比較高,如果電池的成本一旦下降到了一個合理的區間,插混系統的成本肯定就不劃算了。

當然,對于消費者來說,還要考慮充電的方便性,續航里程的焦慮,但這會隨著消費者的成熟發生著變化的。一開始消費者可能說要一輛續航里程1000公里的車,進行短途自駕旅游,其實認真回顧一下消費者的駕駛行為,只有5%的消費者會在應對日常通勤之外進行自駕游。

而且,這種自駕游會拉動汽車租賃,大家可能會到了旅游目的地在當地租車,主機廠也推出一些新的產品,比如“1+M”服務包,賣給消費者一輛日常使用的B級車,同時提供每年提供15天MPV的使用權,一旦有需求,市場上一定會有相應的產品提供。

未來十年三元鋰電池為主

汽車商業評論:現在業界有的人說固態電池是個方向,但最近也有人說,固態電池所具備的優勢,將來三元鋰電池也會實現,而且成本低廉得多。您怎么看?

鄭赟:我們過去討論電池,以正極材料為例,最早是磷酸鐵鋰,現在是三元鋰電池,我們認為在未來10年,肯定是以三元鋰電池為主。固態電池也好,氫燃料燃料電池也好,大家會去探索大規模商業化的可行性。

有的新型電池在小批量測試的時候,的確性能很好,但要考慮它能不能支撐大范圍的商業化,比如氫燃料電池,有些環節不是很完備。

汽車是所有耐用消費品中最為復雜的一個工業產品,如果要把車規級的零部件裝到車上,需要大量的額外測試,對于很多廠家來說,還要進行成本的考量。如果用嘗試固態電池切換現在的三元鋰電池,也要考慮成本,到最后就是商業化的計算,是不是值得這么做。

蔚來已經從底部一步一步向上走

汽車商業評論:您怎么看中國的造車新勢力?他們是不是提供了傳統車企不能提供的一些寶貴經驗?

鄭赟:我覺得在市場上一定會有3-5家能跑出來。大家一開始對造車新勢力的期望有些過于樂觀,所以在蔚來從2018年年底到2019年9月,銷量沒有達到預期的時候,在資本市場的表現不夠理想。但這些造車新勢力在用戶體驗、用戶運營,包括新技術的引入、新消費模式的打造、新商業模式的測試,如車電分離等,都對整個行業的發展起到了積極的推動作用。

當然,這些造車新勢力在制造端、營銷網絡端,和成熟的品牌自然沒法比,這就要他們能熬過頭三年或頭五年,把自身的品牌和價格鉚定在某個水平上,后面的路就會好走很多,蔚來已經從底部一步一步向上走。

有的人可能會質疑它的服務模式在用戶大增后是否能維持,但我們對服務要有客觀認識,任何主機廠、服務商都不可能永遠免費提供服務,當用戶群體擴大了之后,自然要從用戶身上去收取費用。

它現在是通過電池租賃的方式收費,一旦用戶按月支付服務費的習慣養成了,商業模式是可以持續的。作為普通消費者,未來如果有一輛門檻較低的電動車,想使用一鍵加電、隨時救援、換電等服務,一定是要付錢的,到那時是不是支付這些費用 ,就是消費者自己的決定了。

來源:第一電動網

作者:汽車商業評論

本文地址:http://m.155ck.com/kol/108084

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(m.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。